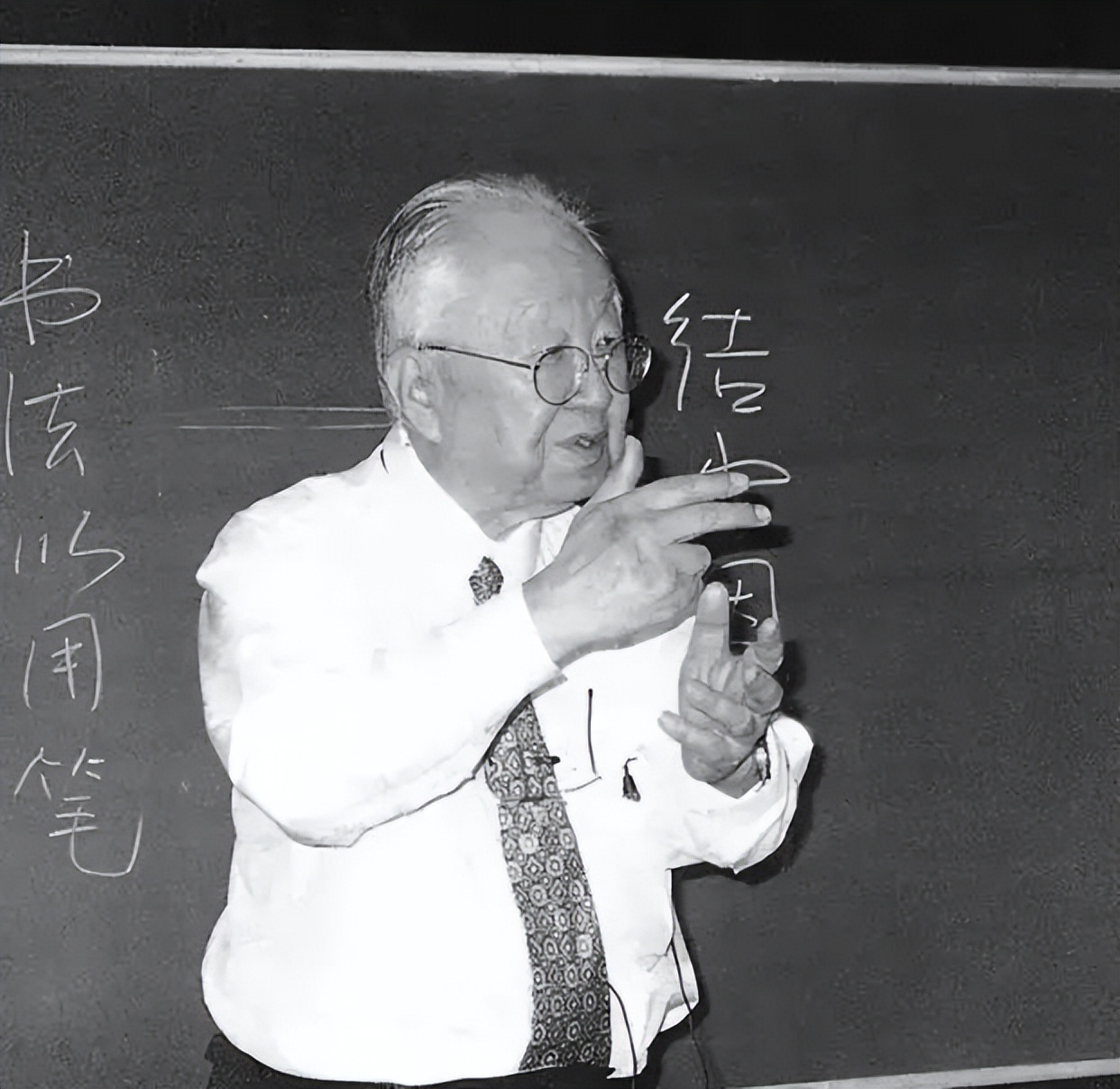

1949年10月初的一个清晨,初升的太阳照在北平师范大学的红砖墙上,37岁的启功拎着粉笔走进教室。黑板上写着“《滕王阁序》赏析”几个大字,他却忽然停住,摸了摸胸前贴身的小布囊——那里放着妻子章宝琛一针一线缝好的手帕,细密得几乎挑不出错处。讲台下的学生不知道,这位台上侃侃而谈的国学名师,家中等着他的,是一位不识字却能读懂他所有沉默的农村女子。

时间往前推回到1912年7月26日。那天,紫禁城的钟声还未完全散去,新生的共和国里,一个皇族婴儿在西城一座老宅里呱呱坠地。族谱写得清清楚楚:他是雍正皇帝第九世孙,乳名“小四儿”,后来取表字“启功”,寄望“以学业开家声”。偏偏这一声望盛名伴随的是生来就被宿命追赶的坎坷——父亲一年后病逝,母亲带着他在漏风的偏屋里熬夜缝补,勉强维持门第体面。

1932年3月,旧京细雨。祭祖那日,启功被母亲催着去胡同口迎一个帮忙的小姑娘。油纸伞下的章宝琛圆脸、塌鼻、普通得不能再普通,衣摆还沾着泥点子。启功当时心里“噔”一下,随即又沉下去。他后来笑说那一刻像是翻到一本缺页的旧书,先嫌弃排版,再被内容打动。母亲一句“娘苦,你成家我才安心”,让他对这桩包办婚姻无从拒绝,只能答应。三个月后,20岁的他和18岁的她在西城小四合院成亲,没有“琴瑟和鸣”的华美,只有两碗热呼呼的炸酱面。

日子很快揭开真正的考卷。宝琛识不得一个大字,却能把一套旧被面拆了又缝出两床新被褥;她听不懂青灯黄卷里的典故,却能在丈夫被炒鱿鱼的第二天跑去集市摆摊卖画。1935年的那个雪夜,她坐在马扎上守着几卷字画,呼气成霜,“只剩两幅啦”的吆喝声比雪更凉、更亮。启功赶来时只说了一句:“跟我回家吧,别冻坏手。”这句看似平淡的关心,成了他们之后数十年风霜雨雪里的暗号。

抗战时期,他辗转教书卖画,她挤在灯下纳鞋垫。最难的时候,家里一度只剩半袋玉米面。宝琛把母亲留下的银簪典当,换回几斤面粉和一块红糖。启功埋头写《诗文声律论稿》,书稿堆得像小山,“写得口干舌燥,人要吃饭啊”,宝琛笑着递水。有人背后酸他“皇族末裔落魄得卖字”,宝琛只是低声嘟囔:“皇族也得吃馒头。”启功听见,嘴角一弯,笔锋突然流畅。

1957年,白事重叠。母亲和姑姑先后辞世,丧宴里大小事宜几乎压在宝琛一人肩头。出殡那天,启功郑重地对她行跪拜礼,低声喊了一句“姐姐”。这一声成了往后半生的爱称,像细线,把学者与村妇、书卷与柴米缝得更紧。

年代风云起伏,启功也挨过苦日子。一次情绪崩溃,他把《诗文声律论稿》手稿狠心丢进火盆。宝琛手不抖地伸进火里抢,手背起了水泡,她却只顾拍落灰烬,“这可是命根子”。启功拉着她,嗓子发哑:“傻人。”宝琛答:“书有了,你才是你。”两句对话,外人听来平淡无奇,却成了一段学术命脉存续的关键。

1975年,宝琛久病不起,最放不下的还是“无子”心结。她不断交代:“你得有人照顾,别硬撑。”启功逗她:“哪有人跟着老头子。”她微笑摇头:“我肯定赢。”临终前,她悄悄告诉他:“院墙角有东西。”启功扒出一个大缸,四个麻袋全是三十年间他写的稿、画的画、摘的笔记,一件不少。那夜,他写下《痛心篇》,字里行间像雨打残荷,眼泪与墨混在一起。

1975年深秋,她走了。两个月后,学校给了启功一套新房,他第一时间跑到八宝山:“宝琛,我们有自己房子了。”夜里他做两菜一汤,夹到她生前用的碗里,直到碗里堆成小山才停筷,随后伏案而哭。此后每年清明,他都带着空碗回去“接”她,坐公交回城,一个座位留给她。

1979年待遇恢复,他领到一级工资,却把名额让给同事,只淡淡一句:“够花就行。”有人劝他续娶,他把双人床换成单人床;1995年女画家登门自荐,他只轻声念李商隐:“曾经沧海难为水。”对方听懂,默默离去。

2005年6月30日,93岁的启功在十几平米的小屋里安静地合上双眼,床头摆着那条褪色的手帕。亲友问遗愿,他只留下八个字:“生同衾,死同穴。”同年夏末,骨灰盒并列埋入香山脚下的小墓地,合葬落款写着:启功、章宝琛。碑前没有华丽辞藻,只有一句平平常常的注脚:“七十三载,相携而行。”

三代单传的皇族血脉就此断绝,却留下了更难续写的传奇——一位雍正后代的国学大师,用三尺讲台与一生笔墨,兑现了娶妻时最朴素的誓言:寒门农妇也能并肩看遍世间风雨,直到尘埃落定,与君同眠。