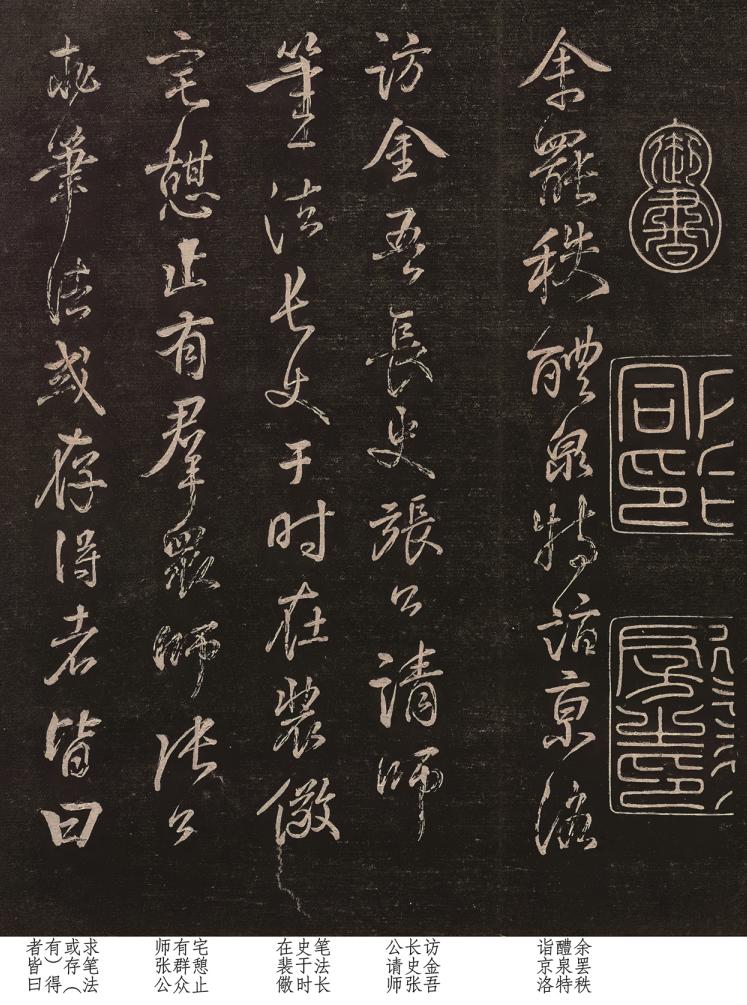

三十年多前和这个老东西有过一面之缘。 老家的长辈入手一幅倪瓒的条屏,宝贝得不行。跑来找我家老头子,帮忙寻个专家长长眼,如有可能做个背书,也好更上一层楼。也不知道我家老头子找的谁,就托到了他手上。 那时候我才十几岁,跟着老头子去他家。胡同里拐了三四个弯,才到一个不起眼的四合院,门是旧木头的,门环上锈迹斑斑。他穿着件洗得发白的蓝布褂子,手里攥着把紫砂壶,见了我们,眼皮都没抬一下,指着院里的石凳说:“坐。” 条屏被卷在一个锦盒里,长辈小心翼翼地打开,墨色山水在阳光下透着股凉气,倪瓒那笔“折带皴”,看着就像冰面裂开的纹路。他终于放下茶壶,凑过去看,没戴眼镜,眯着眼离画纸只有半尺远,手指在画边悬着,不碰,光用指腹对着墨迹比划。 看了足有半个钟头,院里的蝉鸣都歇了两回。他突然冒出一句:“纸是宣德的,墨是徽墨,就是这印泥……”他顿了顿,从屋里翻出个放大镜,对着落款处的印章照了又照,“火气太重,是后仿的。” 长辈脸一下子白了,手都抖了:“不可能啊,这是我托人从苏州收来的,花了大价钱……”他没接话,转身进里屋,拿出几本线装书,翻开其中一页,指着上面的印鉴说:“你看倪瓒自用的印泥,是他自己调的,里面掺了珍珠粉,透着点银光,你这画的印泥,红得发僵,是近三十年的新东西。” 老头子赶紧打圆场:“您再仔细瞧瞧?说不定是我这老伙计看走眼了……”他把书合上,声音硬邦邦的:“画是好画,仿得也算用心,就是别当真迹藏。”说完端起茶壶,往嘴里倒,茶沫子沾在胡子上,他也不擦。 后来才知道,这老头是文物局的退休专家,一辈子没出过几本书,却帮博物馆鉴定过不少珍品。有人说他脾气怪,给多少钱都不睁眼说瞎话;也有人说他傻,放着拍卖行的高顾问费不挣,偏偏守着个小院看画。 那次之后,长辈把条屏挂在了堂屋,没再提“上一层楼”的事,只是每次有人问起,他总说:“是幅好仿品,仿得有骨头。”再后来我才明白,那老头哪是在鉴定画,是在教我们怎么看待“真假”——真的假不了,假的再像,骨子里也缺了点东西。 前几年听老家的人说,那老头走了,院里的石凳还在,上面放着他那把紫砂壶,壶里的茶早就凉透了。有人想把他的手稿拿去拍卖,被他后人扔了出来,说“老爷子说了,鉴画是本分,不是生意”。 现在想想,那时候觉得他“老东西”难打交道,其实是我们太急着要个“结果”。真东西经得住看,真性情也经得住琢磨,就像倪瓒的画,留白比笔墨多,可那空着的地方,才藏着最要紧的意思。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。