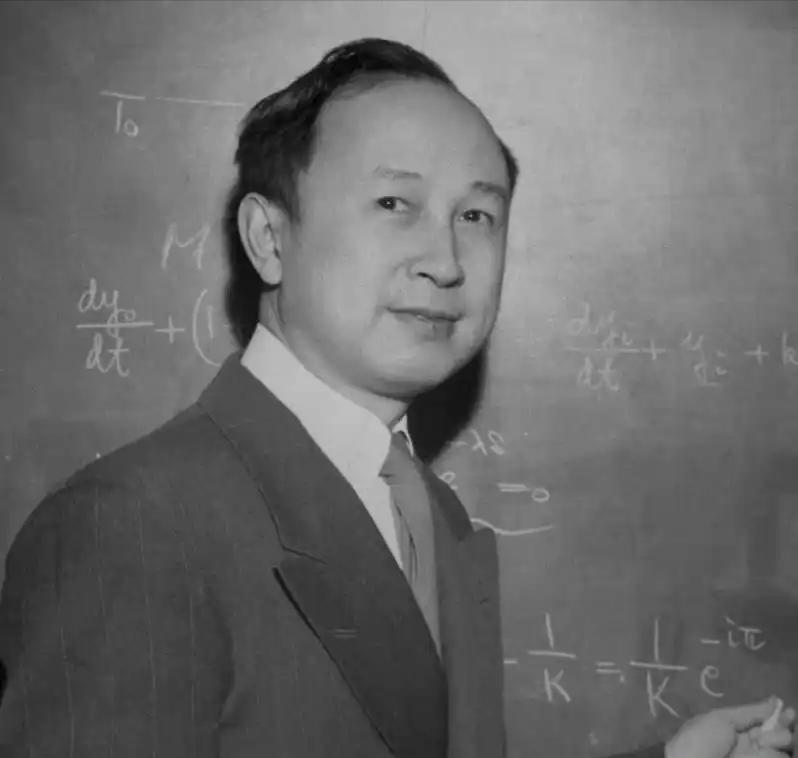

1956年,一位北大数学系教授请教钱学森问题,钱学森却说:“连这样的问题你都不懂?”教授羞得满脸通红,转身走了。秘书看不过去,随后去´批评´钱学森,钱学森多年后却说:“张秘书对我的帮助很大!” 1956年的那个夏天,对于刚从北大数学系毕业没多久的张可文来说,心情其实是极其复杂的。 在外人看来,能被中科院力学研究所点名要走,还是给大名鼎鼎的科学家当秘书,这简直是天上掉馅饼的荣誉。 但在张可文心里,这事儿多少带着点“降维打击”的憋屈——好好的讲台站不得了,非要从教书育人的老师变成给别人拎包、整资料的随从。 即使对方是刚回国的顶级专家,她心里那个属于北大毕业生的骄傲劲儿,始终让她觉得这有点“大材小用”。 此时四十出头的钱学森,身上带着一股子在美国浸淫了二十年的独特气场。初次交锋,这位大科学家压根没搞什么寒暄客套,也没问哪怕一句生活上的嘘寒问暖,开口就是单刀直入的工作铺排。 得知新秘书也是数学系出身,钱学森的反应仅仅是觉得“沟通成本会降低”,仿佛眼前站着的不是一个人,而是一个能高效处理数据的精密组件。 常年在海外顶尖学术圈摸爬滚打,钱学森习惯了那种极度理性、容不得半粒沙子的行事风格。在他眼里,科学只有对错,没有面子。 那是极为尴尬的一天,一位北大数学系的副教授专程前来请教难题。按照中国传统的待客之道,同行来访,又是名校教员,哪怕是再忙也得礼让三分。 可那天钱学森脑子里正转着其他的算式,见到来人,连句“请坐”都省了,直接就开始探讨业务。屋里明明摆着空椅子,但在那位副教授眼里,这无疑是一种无声的威压——大科学家没发话,谁敢随便落座? 于是,出现了极具戏剧性的一幕:钱学森在上面口若悬河地讲,一位堂堂副教授就像个犯了错等待训话的小学生,满脸拘谨地站了半个多小时。 这还不是最致命的。在交流间隙,副教授出于谨慎,小心翼翼地确认了一个基础概念。就在这一瞬间,钱学森眉头紧锁,那股子不仅无法理解、甚至带有智力优越感的惊讶脱口而出:“你也是个教授,怎么连这个都不懂?” 这句话没有任何铺垫,像一记耳光,清脆而响亮。对于习惯了直指核心的钱学森来说,这或许只是一句基于事实的疑问,甚至可能仅仅是因为他高估了对方的知识储备。 这简直是“车祸现场”般的社交灾难。目睹全程的张可文,心里五味杂陈。一方面,那是她母校的老师,那种被碾压的屈辱感让她感同身受。 另一方面,作为身边的旁观者,她比谁都清楚,钱学森并非恶意伤人,他只是在用自己的尺子丈量世界,却忘了这世上大多数人并不具备他那样的步频。 几天后,张可文趁着只有两人在场的空档,没兜圈子,也没用什么委婉的暗示,而是摆出了一副严肃的架势,旧事重提。 她把话挑得很明:国内不是国外,人际交往有着完全不同的底层逻辑。即使您是大科学家,也没有权利让人家站着听讲半小时,更不该因为别人的一时困惑就出言讥讽。“那是人家的自尊心,您那句话太伤人了”。 这是一次冒险的“以下犯上”。若换个人来指责,或许早被顶回去了。但奇怪的是,面对这位年轻秘书的直言数落,一向心气颇高的钱学森竟然异常安静。他坐在那里,一言不发,陷入了长时间的沉默。 这次并没有留于纸面的谈话,成了钱学森回国后的一道分水岭。张可文很快发现,老板变了。那股子从骨子里透出的严谨劲儿还在,但在待人接物上,多了几分此前从未见过的温度。 再有学生或者学者哪怕是名不见经传的小人物来访,他会下意识地先招呼对方坐下,耐心地听完对方哪怕并不高明的陈述。 如果对方听不懂,他不再是甩出一句“怎么这都不懂”,而是会换个角度,甚至拆解成更通俗的语言,一遍遍地讲,直到对方真的明白为止。 在那两年的共事时光里,张可文这个当初并不情愿上任的秘书,用她特有的直率,在钱学森最关键的适应期里,充当了一个微妙的“调温器”。 她没帮他解开什么数学难题,却帮他解开了一个更复杂的方程:如何从一个独行天下的科学天才,蜕变成一位能够包容、引领群体的科学统帅。 信息源:《钱学森归来后的故事-文摘报-光明网》光明网