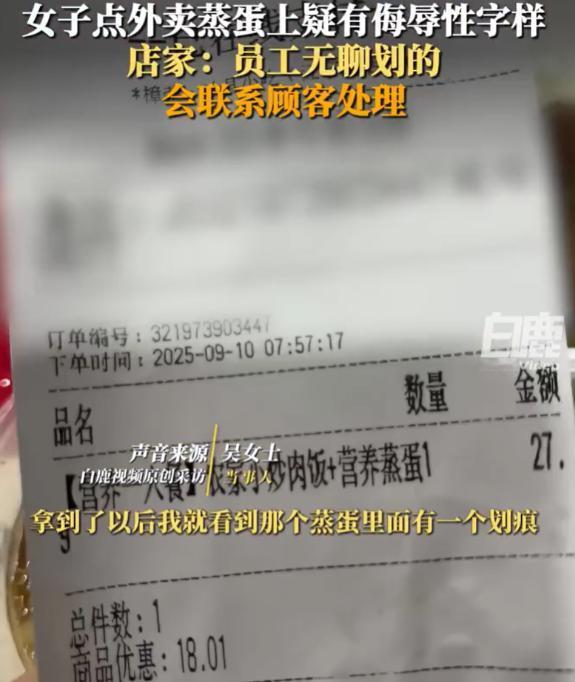

万万没想到!上海,女子懒得做饭就在网上点了一份外卖蒸蛋,可拆开包装后,却发现蒸蛋上面写着两个字母“S×”。 本来想简单吃口饭的她,看到那两个歪歪扭扭的字母时,手都忍不住抖了起来,这哪是吃饭啊,分明是平白无故遭了顿羞辱。 换作是谁碰到这种事,怕是都没法冷静下来,好好的一份外卖怎么就变成了发泄情绪的工具。 事情传到网上后,网友们的讨论直接炸开了锅。 有人说这就是店家的问题,就算临时工情绪不好也不能拿顾客撒气,也有人觉得现在服务业的压力确实大,可再大的压力也不能这样对待消费者。 相关的话题很快就上了热搜,阅读量噌噌往上涨,大家你一言我一语,都在聊这件事里的对与错。 这种事不管发生在谁身上,心里都不会好受,毕竟点外卖是为了方便,不是为了找气受。 店家在事发18小时后终于有了回应,说是临时工因为家里有事情绪失控才做出这种事,还提出十倍赔偿和终身VIP折扣。 可吴女士没接受,她要的可能不是钱,而是一个真诚的道歉和合理的解释。 更让人不解的是,店家后来悄悄把外卖平台上所有蒸蛋类产品都下架了,至于那个临时工到底怎么处理的,却始终没给个明确说法。 这种遮遮掩掩的态度,反而让大家心里的疑问更多了。 其实这种事不是第一次发生了,之前北京有家麻辣烫店,就有临时工因为没签劳动合同,直接把顾客的订单扔进垃圾桶泄愤。 根据中国连锁经营协会去年的报告,餐饮行业里快一半的员工都是临时工,他们平均接受的培训时间还不到八个小时。 这样的情况下,员工对工作没归属感,企业对员工没责任感,出事似乎成了早晚的事。 很显然,临时工不是背锅侠,企业的管理漏洞才是真正的问题所在。 服务业就像个压力漏斗,顾客有情绪会往员工身上撒,员工受了委屈没地方发泄,就可能把气撒在工作上。 有研究显示,服务业从业者每天平均要承受6次以上的负面情绪冲击,而有些外卖平台还搞“微笑考核”,把骑手的日接单数和好评率绑在一起,这不就逼着大家硬扛情绪吗?日本的7-Eleven就不一样,他们有“情绪急救室”,员工要是觉得撑不住了,可以申请15分钟的调整时间,这种做法其实值得学学。 现在有些企业已经开始想办法了,美团去年就试点了“情绪预警手环”,能实时监测骑手的心率变化,要是发现不对劲就自动提醒休息。 试点区域的骑手投诉率下降了不少,订单完成效率也提高了。 海底捞的“蓄水池计划”也挺好,临时工能和正式工一样参加情绪管理培训,还有晋升的机会。 如此看来,只要企业肯用心,还是能找到解决问题的办法的,关键就看愿不愿意投入。 消费者这边其实也能做点什么,中国消费者协会之前发布过《服务消费情绪沟通指南》,建议大家沟通时先说问题再讲需求,别上来就发火。 杭州有个商场还试过“情绪红绿灯”系统,顾客扫码就能告诉店员自己需要快速服务还是耐心解释,这样双方都能少点误会。 毕竟服务是相互的,顾客多一分理解,店员可能就多一分耐心。 这件事说到底,就是服务业的一面镜子,照出了临时工权益、企业责任和消费者尊严这些问题。 店家不能总拿临时工当借口,企业得建立真正的“情绪缓冲带”,社会也该给劳动者多些尊重。 以后再想起那个写在蒸蛋上的字母,希望大家能明白,好的服务不是靠算法算出来的,而是靠人与人之间的体谅和善意堆起来的。 只有把人的感受放在第一位,服务业才能真正温暖起来。