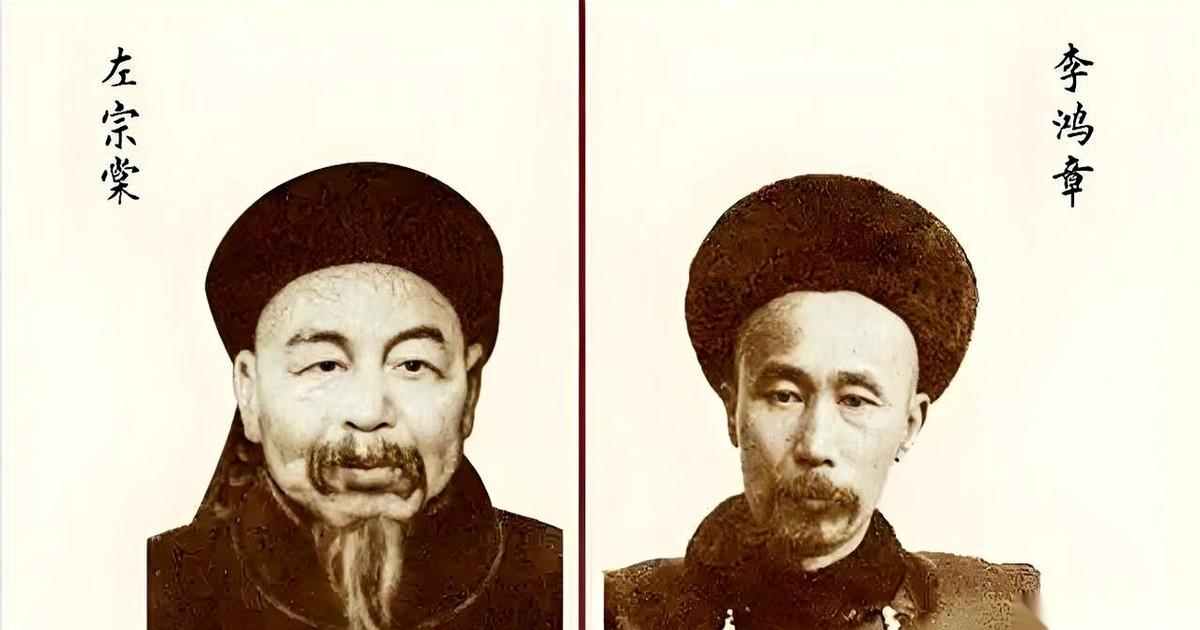

左宗棠57岁抬棺西征,中途歇息一家五口请他吃饼,他收下饼走出7步果断下令:这一家全杀了。 左宗棠,字季高,号涤生,生于1812年的湖南湘乡。自幼聪慧过人,性格刚毅,勤奋好学。家境虽不算富裕,但父母严谨,教导他精研经史、熟读兵书。 少年时期,他便显示出非凡的志向与毅力,日夜苦读《孙子兵法》《六韬三略》,常常在夜深人静时独自推演兵阵变化,幻想自己有朝一日能够效力国家、安定边疆。 少年时代的磨砺,为他日后的军事生涯奠定了坚实基础,也塑造了他沉着、审慎而果断的性格。 成年后的左宗棠,经历了多次科举落榜,但他并未因此消沉,而是将心思投向地方实务。初任地方小吏,他秉持清廉、勤政,深入民间调查民情,整顿乡里风纪。 无论百姓贫富,他都一视同仁,赏罚分明。他深知,治理地方,需先得民心;而治理民心,必须依靠自身的正直与威信。正是这种理念,使他早年便在湘楚一带小有名声。 太平天国运动爆发之际,乱世来临,内忧外患交织。 左宗棠积极投身镇压叛乱,他深知,单凭朝廷调遣的正规军无法迅速平定局势,必须依靠地方力量。 于是,他在湖南招募乡勇,组建湘军,以民兵为骨干,训练军队。 不同于其他将领,他亲自参与训练,身先士卒,与士兵同吃同住,检查武器与布阵,时时考察士兵心理与战斗能力。 他要求每一名士兵都要纪律严明、身心兼修,注重士兵生活保障与后勤供给,力求部队在长途征战中保持最佳状态。 湘军初战即显成效。 左宗棠善于因地制宜、运用兵法,以少胜多,多次在剿匪行动中取得决定性胜利。他重视情报收集与地形分析,常亲临前线侦察,判断敌情与布阵,并以迅速果断著称。 每一次胜利,都不是偶然,而是他审慎观察、缜密谋划的结果。他在战场上冷静果敢,能在瞬息万变中抓住关键,作出最合理的判断。 1870年代,西北戈壁荒凉,风沙呼啸,天地之间只剩下黄土与远处起伏的山脊。 新疆边患未平,回民叛乱此起彼伏,清廷任命左宗棠为钦差大臣,率军平叛、收复失地。五十七岁的他,肩上扛着棺木,脚步沉稳而坚定,大军数万,纪律严明。 长途行军中,风沙如刀,他的长衫被吹得猎猎作响,眼神却始终锐利如鹰,扫过荒原的每一处地形。 黄昏时分,队伍在戈壁一处低洼地带暂作休息。远处土屋冒起一缕炊烟,在残阳下摇曳,仿佛孤独的火焰。 左宗棠示意随从士兵稍作驻扎,他自己先行走向土屋察看。 屋内,一家五口恭敬迎上:老夫妇弯腰作揖,手递饼时微微颤抖;年轻男子站在旁边,腰间隐约隆起,神色紧张;孩子眼睛亮亮的,伸手想碰饼,却被母亲急忙拉回,小手微颤,眼底闪过慌乱。 左宗棠接过饼,饼沉甸甸的,散发出诱人的麦香。 然而他眼神锐利,立刻捕捉到细节:老人的手掌粗糙却干净,指甲整齐,没有常年劳作的痕迹;年轻男子的腰间轮廓微微动了一下,像是掩护着什么。 饼外脆内软,但咀嚼时,他感到一丝沙砾般颗粒感,味道中带有淡淡草药气息,让他想起二十年前在湖南剿匪时士兵中毒的惨状——肠胃绞痛,哀嚎三日而亡,记忆如烙印般深刻。 心中警钟大作,左宗棠眉头紧锁。他深知军中规矩:秋毫无犯,但通敌者必杀无赦。亲卫赵海悄声禀报:“将军,屋后三里外有新鲜马粪和埋旗痕迹,至少十骑人马来过。” 左宗棠心中一紧,默念:若迟疑一步,三万将士性命堪忧。 子夜时分,赵海回报,三十里外山谷藏有阿古柏手下五千伏兵,正等信号点烽火。原来这一家五口是眼线,饼中掺了慢效毒药,意在拖垮大军。 黎明微光下,戈壁寒风凛冽,尘沙漫天。左宗棠再度走向土屋,脚步沉稳,每一步都像在丈量生死。 孩子的眼睛闪烁恐惧,老夫妇递饼时手颤不止,年轻男子腰间动作警觉而迅速。左宗棠收下饼,走出七步,目光如铁,心中果断决断:这一家,必须杀。风卷起黄沙,裹住土屋,也裹住人心。 士兵如风般行动,屋内惊恐、哀号、泪水交织成惨烈景象。左宗棠站在风中,眼神冷冽,心念已定:战争从不手软,生死由不得人情,唯有果断,才能保全大军和边疆。