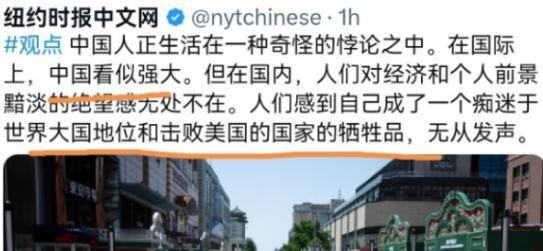

纽约时报称,“中国人生活在一种奇怪的悖论中,在国际上中国看似强大, 但在国内,人们对经济和个人前景暗淡的绝望感无处不在,人们感到自己成了一个痴迷于世界大国地位和击败美国的国家牺牲品,无从发声。”老实说,这一段话表面上看似乎还挺有道理,但仔细分析一下就知道,完全是舆论战的拙劣手段。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 你要明白一点,中国的发展不是空中楼阁,它和老百姓的生活紧密绑定。经济增长带来的不仅是宏观GDP的数字上涨,还有就业机会的增加、收入水平的提升、消费选择的多样化。 随便拿一个城市来说,新开的小区、新建的地铁、新上线的公共服务应用,这些都是发展带来的直接好处。更别提互联网、外卖、电商、共享出行这些东西,极大丰富了人们的日常生活。 再说一个微观感受,你随便去看看商场、餐馆、电影院、景区,能看到的是人们生活的活力和消费的热情,哪里像报道里描述的“绝望”? 所以,所谓“悖论”,其实真正的悖论是外媒自己的逻辑。外媒用“国际上强大、国内绝望”来制造视觉冲击,想让读者觉得中国在高大上和民生改善之间矛盾重重,但现实中,这根本不存在硬性矛盾。 一个国家的国际地位提升,并不会和普通人的生活改善背道而驰。恰恰相反,国家强大了,资源配置能力增强了,老百姓生活也会更加便利和有保障。 再来分析一个细节:外媒很喜欢用“国家牺牲品”这样的词,把中国人描绘成某种被动的承受者,好像大家都在被国家的全球雄心牵着鼻子走。 这种说法不仅过度戏剧化,还暗含一种假设,个人与国家发展是对立的。但现实情况恰恰相反,中国的发展成果已经渗透到生活方方面面,普通人从中受益良多。 高铁带来的出行便利、城市建设提升的居住环境、数字经济带来的创业机会,这些都是看得见摸得着的实惠。哪怕有人对未来仍有焦虑,那也是生活本身的压力,而不是国家发展的牺牲品。 外媒的这种说法忽略了中国人本身的主观能动性。中国人并不是被动接受“世界大国的命运”,而是积极参与到经济社会发展中。 你去看看创业热潮、新兴产业、乡村振兴、数字化经济,不难发现,大家忙得不可开交,但忙碌中自带充实感。这种“忙碌+改善”的真实感受,是外媒的“绝望论”无法捕捉的。 再说一个有趣的点:舆论战的“拙劣”之处在于它的自相矛盾。外媒自己说中国强大,又说国内绝望,这两者在逻辑上就是割裂的。 但仔细想,强大正是因为国内积累了充足的社会活力和民生改善,强大的国际地位是建立在国家治理和人民支持之上的,而不是凭空出现的。把这两者对立,只能说明外媒的叙事目的,让人产生焦虑感,而非传递真实信息。 还有一点容易被忽略,中国的发展速度和普通民众的生活体验有延迟和差异,这也是他们常拿来做文章的点。比如,有人会说房价高、教育压力大,这的确是问题,但问题存在不等于全民绝望。 问题是现实,是改进的方向,而不是悲观的标签。中国人看到问题,也在用各种办法去解决问题,这种动态调整和积极参与的态度,才是现实社会的真实写照。 把“国际强大”和“国内绝望”硬性对立,本质就是一种舆论战手法,目的是制造紧张感、强化对立感,好让外部读者产生“看中国不好玩”的感觉。 现实中,中国的发展与人民生活是密不可分的,社会活力、生活改善、个人努力,这些才是真实的主线。外媒画的“悖论”,更多是想象出来的心理效应,跟真实生活相比,差距很大。 所以,这个所谓的“悖论”,完全是外媒在讲故事,是舆论战的花招,不是现实本身。中国的国际地位提升、经济发展、人民生活改善,这些都是实实在在的,忙碌的生活背后,是不断向好的变化,而不是“绝望”。 真正的悖论,其实是外媒自己拿着两面旗子,自己造出一个矛盾,然后大喊“看,中国矛盾重重!”结果他们自己先被逻辑绊住了。 中国人呢,大多数都在忙着过日子,赚钱养家,照顾孩子,买房、买车、买菜、排队地铁,上下班、偶尔休闲、偶尔发呆。 你问他们绝望吗?大部分人只觉得“哎,今天又得赶地铁”,忙是忙,但绝望?不存在。发展带来的便利和改善,比所谓外媒刻画的“绝望氛围”真实得多。 所以,要说悖论,真正的悖论不是中国的强大与普通生活的改善,而是外媒自己制造的那一套“国际强大、国内绝望”的叙事。 中国的发展和人民的生活并不冲突,忙碌与充实并存,压力与改善同行,现实生活比文章里的故事有趣多了。