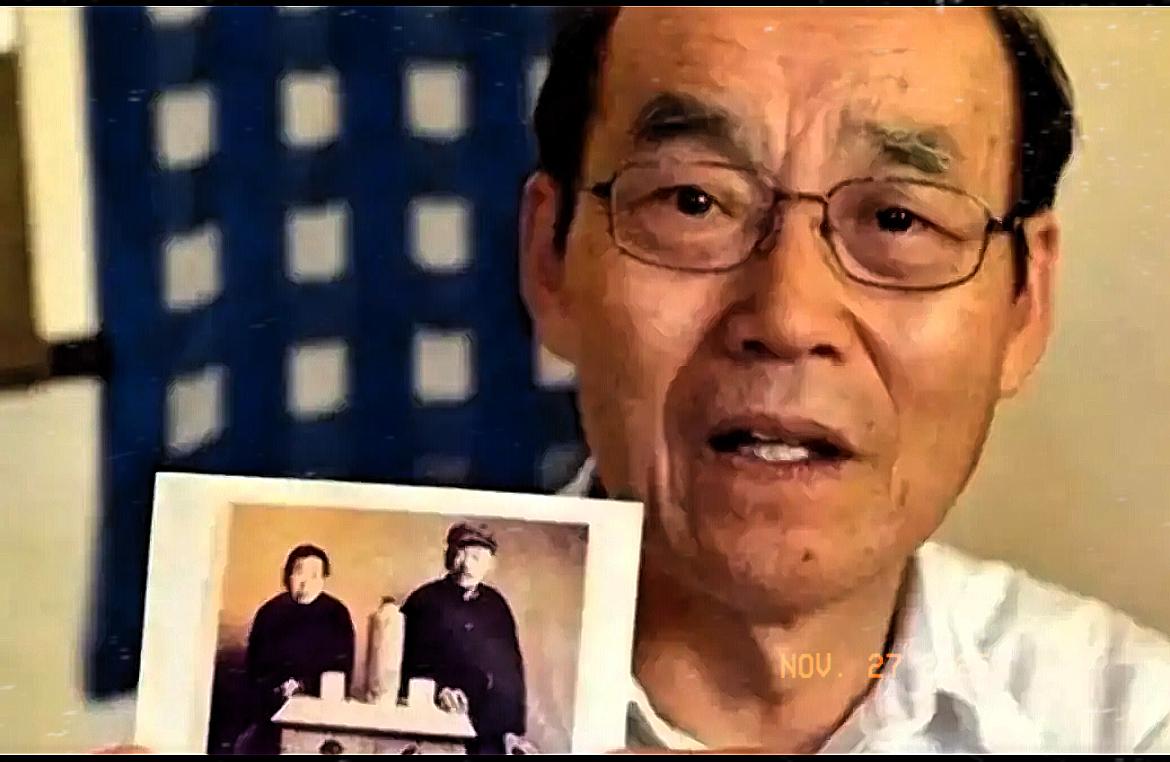

[中国赞]“日本才是我的祖国,我身体里流的是日本人的血,我不会再回中国!”被中国夫妇收养40年后,日本遗孤赵连栋回到了日本,对养母说出了这样一段话..... (信源:百度百科——赵连栋) 你说,一个人,怎么能在另一个人的怀里长大,吃着她的饭,穿着她缝的衣,喊了四十年“妈”,最后却能转身说:你不是我的家? 这事儿,发生在赵连栋身上。他本名野板祥三,1945年,才三四岁,就被遗弃在哈尔滨的雪地里。那一年,抗战刚胜利,满城都是欢庆的人,可也有无数破碎的家庭。日本人仓皇撤退,留下了一群孩子,没人管,没人认。 赵凤祥和李秀荣,一对河北来的普通夫妻,在东北谋生,膝下无子。那天,赵凤祥倒垃圾,听见垃圾桶边有微弱的哭声。扒开破棉絮,看见一个冻得发紫的小男孩,手上的冻疮都流脓了。他本可以走开,毕竟,谁家没恨过那些年烧杀抢掠的鬼子兵? 但他没走。他把孩子背回了家。李秀荣一看,心都碎了,熬了碗热粥,把孩子搂在怀里焐着。他们给他取名赵连 栋,“连”是辈分,“栋”是栋梁——他们想,这孩子将来要有出息。 可这世道,容不下一份纯粹的善。 村里人知道了,骂他们是“汉奸”“认贼作父”。孩子上学,被同学追着打,喊“小日本”。李秀荣挺着肚子护他,被人推倒,流产,终身不育。那伤,是为这个孩子受的。 他们没办法,只能举家迁回河北吴桥,躲进山沟,重新开始。从那以后,赵连栋就是地道的中国人。他讲东北话,下地干活,进工厂上班,娶了中国媳妇,生了五个孩子。逢年过节,他扛着麻花、白酒回家,李秀荣站在老槐树下接,笑得合不拢嘴。 四十年,不是一天两天。他的人生,是从这片土地上长出来的。 可1992年,中日之间开通了遗孤寻亲通道。赵连栋查到了身世,亲生父亲是日本军官,家境优渥。他动了心思。李秀荣没拦着,反而拿出攒了一辈子的养老钱,给他买衣服、做被褥,塞进行李箱。1994年,他带着全家14口人,搬到日本横滨。临走前,跪下磕了三个头,说:“妈,我安顿好就接你过去,一定回来养老。” 这话,李秀荣信了一辈子。 可她等来的,是沉默。是“工作太忙”的搪塞。是1997年摔伤卧床后,一封封石沉大海的信。她临终前,手里攥着赵连栋小时候穿的小棉袄,嘴里还在念他的名字。 她走了,赵连栋没回来。葬礼那天,赵凤祥坐在空屋里,看着儿子从小到大的奖状,一张没丢。有人问他恨不恨,老人抽着旱烟,说:“养了四十年,怎么能不心疼?” 这话,听着让人心颤。 我们常说,血浓于水。可有时候,血缘是张出生证,而亲情,是四十年一粥一饭的熬出来的。赵连栋忘了,他第一次喊“爸妈”,是在中国;他第一双鞋,是李秀荣一针一线纳的;他能活下来,是因为有人在他快冻死时,把他揣进了自己的棉袄。 不是所有日本遗孤都这样。很多人回到日本后,定期回国探望养父母,有的甚至把老人接到日本养老。他们知道自己是谁的孩子,更知道自己是谁养大的。 赵连栋的选择,让我担心的是,它反映了一种正在被淡化的底线——感恩。 你可以选择国籍,可以选择身份,可以选择生活在哪里。但你不能选择性地遗忘谁给了你生命第二次机会。李秀荣夫妇放下了国仇,捧出了人情。他们不图回报,可基本的尊重,总该有吧? 有人说,他可能有苦衷,文化差异,家庭压力。可再大的苦衷,能大过养母卧床半年没人看一眼?能大过临终一句话都不说? 这不仅仅是赵连栋一个人的事。它提醒我们,在这个越来越讲效率、讲利益的时代,别把“良心”二字,弄丢了。 善良不该被利用,更不该被践踏。赵凤祥和李秀荣代表的,是中国老百姓最朴素的道德观:救人一命,不问出处;养你一场,不求回报,但求你记得。 可赵连栋忘了。 他得到了新身份,新生活,却弄丢了做人最基本的温度。 这比任何国别、血缘都重要。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。