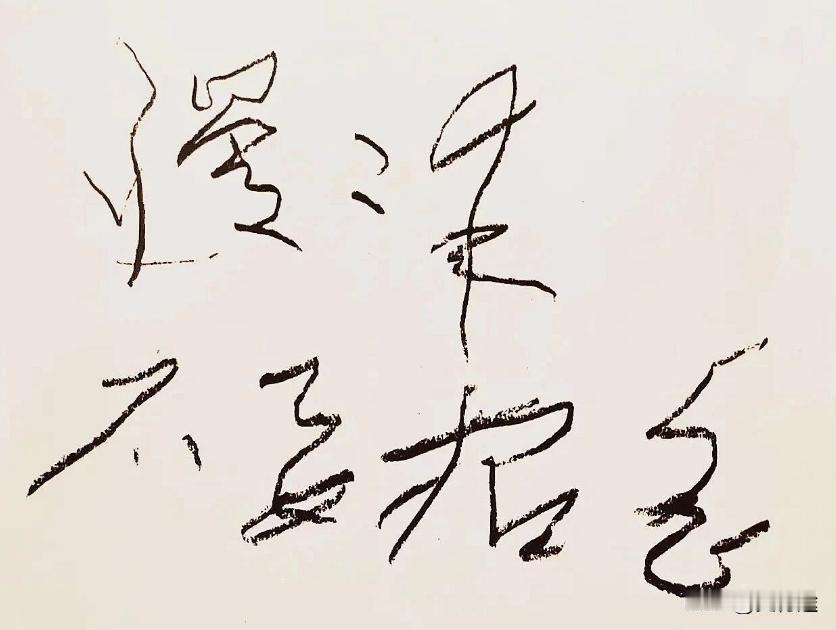

1966年的夏天,北京街头几十万人挤在一起,当那辆吉普车陷在人海里寸步难行时,陈长江能听到的只有狂热的嘶喊,也就是在那一刻,这个江苏汉子把吃饭的碗一扔,也没拿什么防暴器械,招呼战友就冲了上去。 这种搏命的劲头,其实早在1946年就刻在他骨子里了,那时候他才十五岁,还是个为了躲避地主压榨而参军的新四军小鬼。 苏中战役打得惨烈,尤其是在姜堰那一仗,几轮强攻下来,看着战友一排排倒下,身为侦察员的他哪怕是装成乞丐也要摸清敌人的碉堡。 能在枪林弹雨里活下来,还要出身苦、底子清,还得是实战历练过的基层骨干,这种严苛到极致的选拔标准,让他在1950年那次面向各大军区的特选中脱颖而出。 1952年春天,丰泽园的阳光很好,正在站岗的陈长江心里正敲着鼓,当那个画报上的伟人走到面前问他是哪里人时,他磕巴了一下说“江苏海安”。 对方却笑了:“陈长江,好名字,中国第一大江。”就这么随口一句玩笑,把等级森严的坚冰全给融化了。 在那位老人身边,陈长江不仅是带枪的侍卫,更是被撒出去的一双“眼睛”,领导人出不去,就让他回老家探亲时去查。 1967年他回乡调查,回来硬着头皮说了大实话:地没人种,学没人上,甚至有人拿已故亲人的谣言生事,在那个浮夸风盛行的年代,听到这种“不中听”的汇报,老人不但没生气,反而严肃地拍板要稳住农民。 这份信任延伸到了生活里的每一个缝隙。在福建那刺骨的江水里,别的警卫员试水都被冻得受不了,他得陪着;在北戴河的海边,摄影师要把镜头对准领袖一个人,老人却非要把他和战友拉进画面里。 甚至是1972年陈毅元帅去世,那位身患重病、穿着睡衣也要去参加追悼会的老人,是陈长江忍着心酸,全程搀扶着走完全程。 1976年10月6日深夜,那个保护遗体的房间里冷气森森,安静得让人窒息,大门被推开的那一瞬间,陈长江的手下意识地绷紧了。 来人是华国锋,没有什么激烈的宣读,只有在水晶棺前一句压低声音的低语:“主席,我们执行了您的遗愿,那四个人,都被抓起来了。”那一刻,站在阴影里的陈长江感觉到后背全是冷汗。 后来人都走了,按资历陈长江完全可以去地方上谋个诸侯般的职位,或者在机关里舒服地养老。 毕竟连华国锋和后来的邓小平都对他礼遇有加,要把最核心的安全交给他,但他却摆了摆手,把这一切都推了。 晚年的他更像个倔强的守门人,哪怕不在那个位置了,心神也没离开过韶山那个有着简陋木床的故居。 他这辈子看过太多的投机钻营,看过太多想做“矛”去刺破天际的人最后折了戟,而他在日记本上只给了自己一个定位:盾牌。 信息来源:《在毛主席身边的日子 ——新四军老战士、毛泽东警卫队长陈长江访谈》