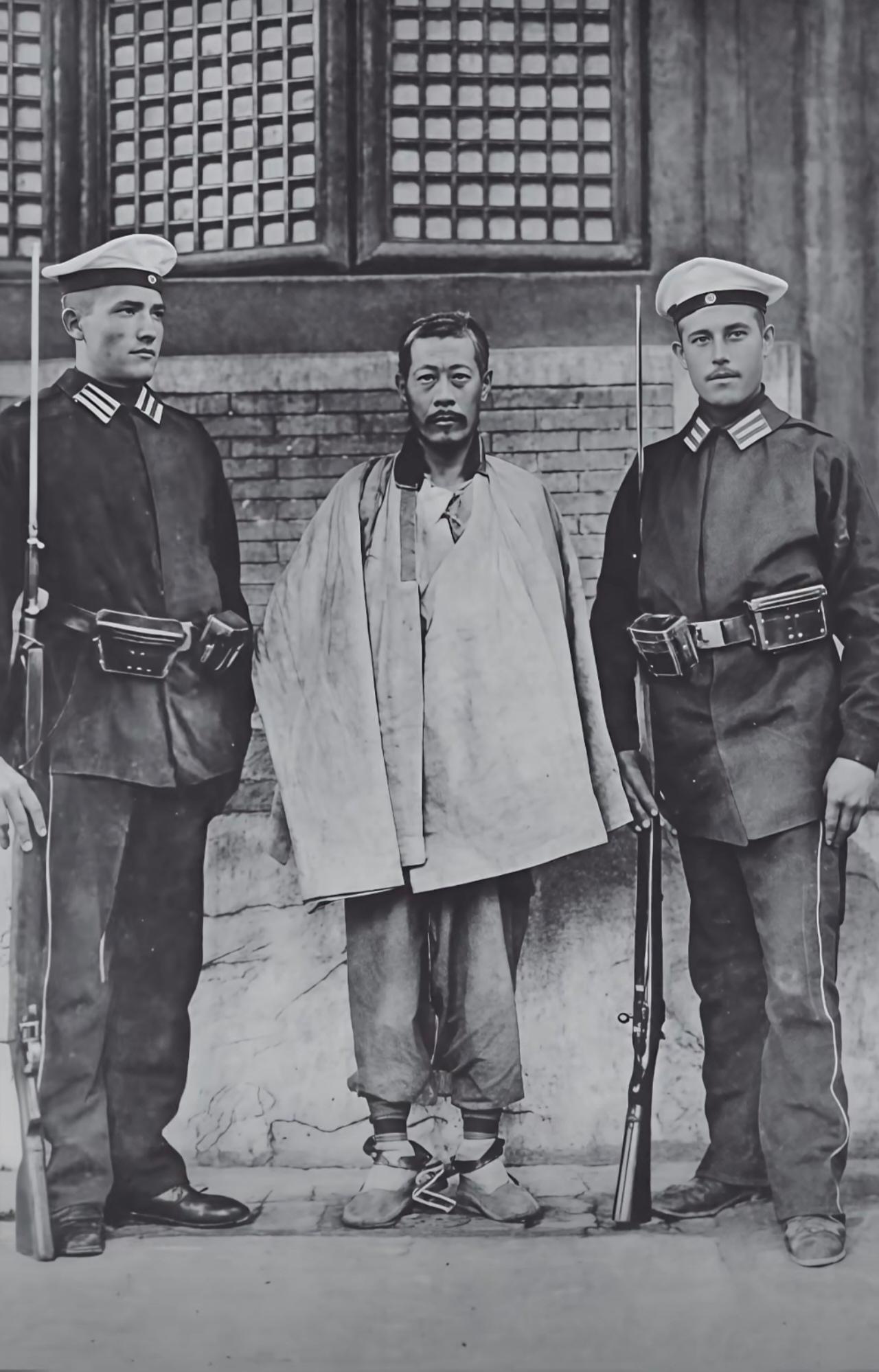

1901年元旦前日,北京东单牌楼,年仅25岁的清军神机营章京恩海即将赴死,刑讯留下的痕迹让他面容苍老,可面对镜头与死亡,他神色沉静无半分惧色。 1900年的北京城里,空气里都飘着火药味。 义和团的拳民举着“扶清灭洋”的旗号穿街走巷,东交民巷的外国使馆区早已戒备森严,清政府夹在中间左右为难。 神机营作为负责京城防务的精锐部队,士兵们每天都攥着枪杆巡逻,神经绷得比弓弦还紧。 恩海就在这支队伍里,25岁的满洲正白旗汉子,顶着神机营霆字枪队章京的头衔,说白了就是个管着几十号人的连长。 每天的任务就是守着东单牌楼一带的街巷,他大概从没料到自己会成为搅动历史的人。 和他对上的是德国公使克林德,这位德国男爵手里握着外交特权,6月14日还下令德兵朝着城墙下的义和团民开枪,当场打死二十多人,把中外矛盾搅得更僵。 6月20日这天早上,清政府刚下了让外交官24小时撤离的命令,克林德带着翻译柯达士坐轿去总理衙门交涉,偏偏就撞上了恩海带队巡逻。 东单牌楼北大街西总布胡同西口,两顶礼轿和一队巡逻士兵的相遇,成了引爆局势的火星。 关于那天的冲突,说法一直有两种。 恩海供认:是克林德先拒绝检查还开枪,他躲过后才还击;可英国公使窦纳乐却说:恩海是趁克林德没防备下的手。 还有说法称恩海早接到端亲王载漪的命令,见到外国人就杀。 不管真相是哪一种,枪声确实在街头响了起来。 克林德的第一枪没打中,恩海抬手就是一枪,子弹精准击中轿中克林德的头部,公使当场断了气,翻译柯达士的胳膊也受了伤。 恩海的部下搜走了克林德身上的银表、戒指和配枪,没人能想到,那块刻着标记的银表后来会成为破案的关键。 八国联军攻破北京后,搜捕杀害克林德的凶手成了德军的头等大事,日本侦探在一家当铺里发现了那块银表,顺着线索一路查到了恩海头上。 被捕后的恩海一点没慌,面对审讯直截了当承认了杀人:我是奉了上司的命令,不是酒后行凶,还反复说希望能早点死。 他甚至跟德国人吐露:是端亲王承诺给提拔和赏银,让我对外国人动手。 德国代办后来给柏林发报告,说这个人骨头很硬,对杀公使的事供认不讳,还主动求死。 1900年12月31日,也就是农历十一月初十,德军把恩海押到了东单牌楼——正是克林德丧命的地方。 当时的人记得,25岁的恩海戴着脚镣,脸上却没半点惧色,环顾四周后还冷笑了几声。 下午三点,判决书用中文宣读完毕,大刀落下,恩海的头颅被装进木盒示众,身躯才被装棺运走。 他的死没平息风波,反而成了列强加码施压的借口,北京城里的局势越发混乱。 恩海的故事,最让人唏嘘的不是那场街头冲突,而是他从始至终的“工具属性”。 他不是什么大人物,只是个执行命令的基层军官,不管开枪是出于自卫还是遵令,都没资格决定自己的命运。 审讯时他强调“上司指示”,是看清了自己的位置——在清政府和列强的博弈里,他的生死早就被注定了。 25岁的年纪,本该有更多人生可能,却成了朝廷妥协、列强泄愤的牺牲品,这份镇定和求死,更像一种无声的反抗。 至于那场冲突的两种说法,说到底就是立场不同。 中方看到的是克林德此前的暴行和恩海的应激反应,列强看重的是公使身份带来的特权,把杀人定义成“野蛮行径”。 历史叙事从来都带着记录者的立场,可对恩海来说,这些争论都换不回他的性命。 更值得琢磨的是事件的余波,恩海死了,列强却没罢手,拿着这件事当把柄,逼着清政府签下《辛丑条约》,4.5亿两白银的赔款压得国人喘不过气。 可历史总有反转,一战后中国成了战胜国,当年为克林德立的“纪功碑”被改成“保卫和平牌坊”,搬到了中山公园。 那块牌坊的名字变化,比任何评价都有力——当年的屈辱印记,终究要靠国家实力才能抹去。 恩海和克林德的街头相遇,是一个衰落帝国撞上列强霸权的必然结果,每个身处其中的普通人,都可能在时代的洪流里身不由己。 弱国无外交,更无个体的尊严。 一个基层军官的生死,一个公使的遇刺,最终都要由国家的实力来买单。 【评论区聊聊】你觉得恩海是忠于职守的勇士,还是时代洪流里身不由己的棋子? (信源:恩海——百度百科)