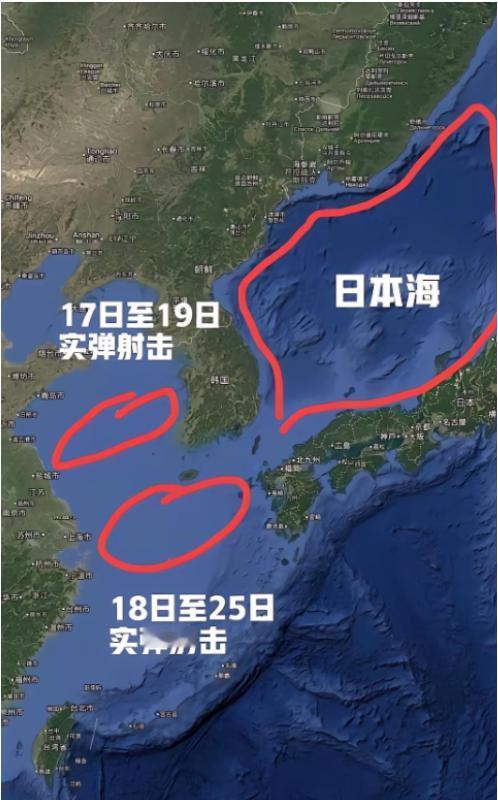

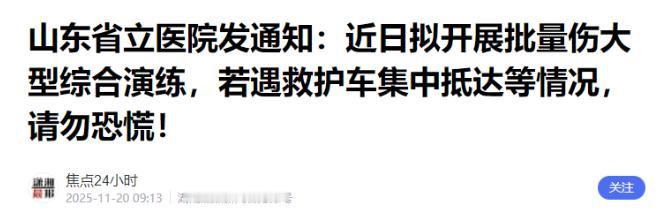

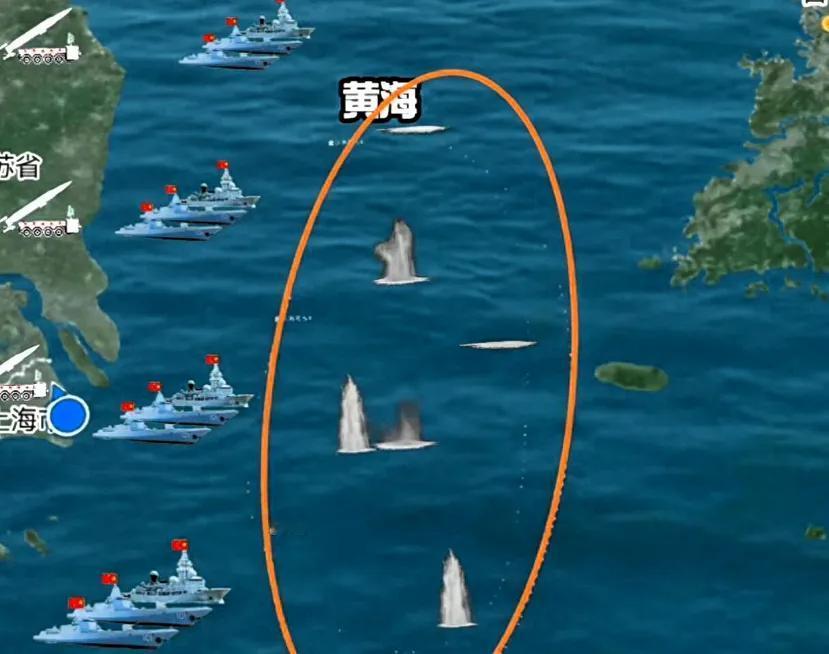

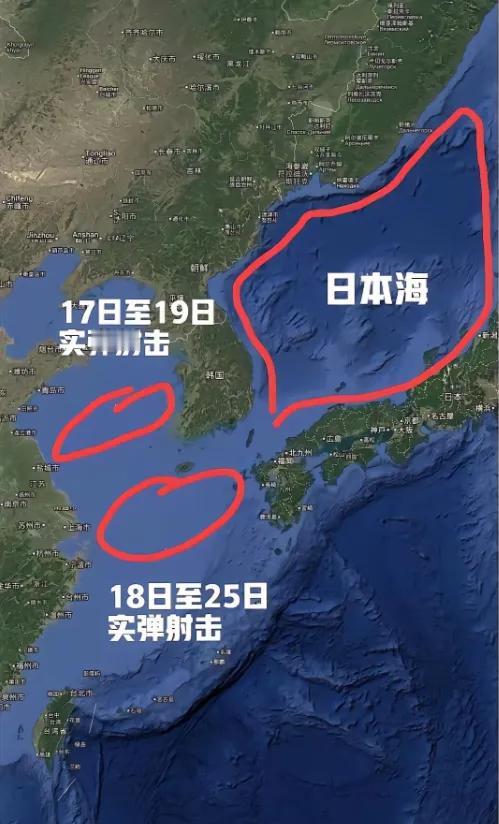

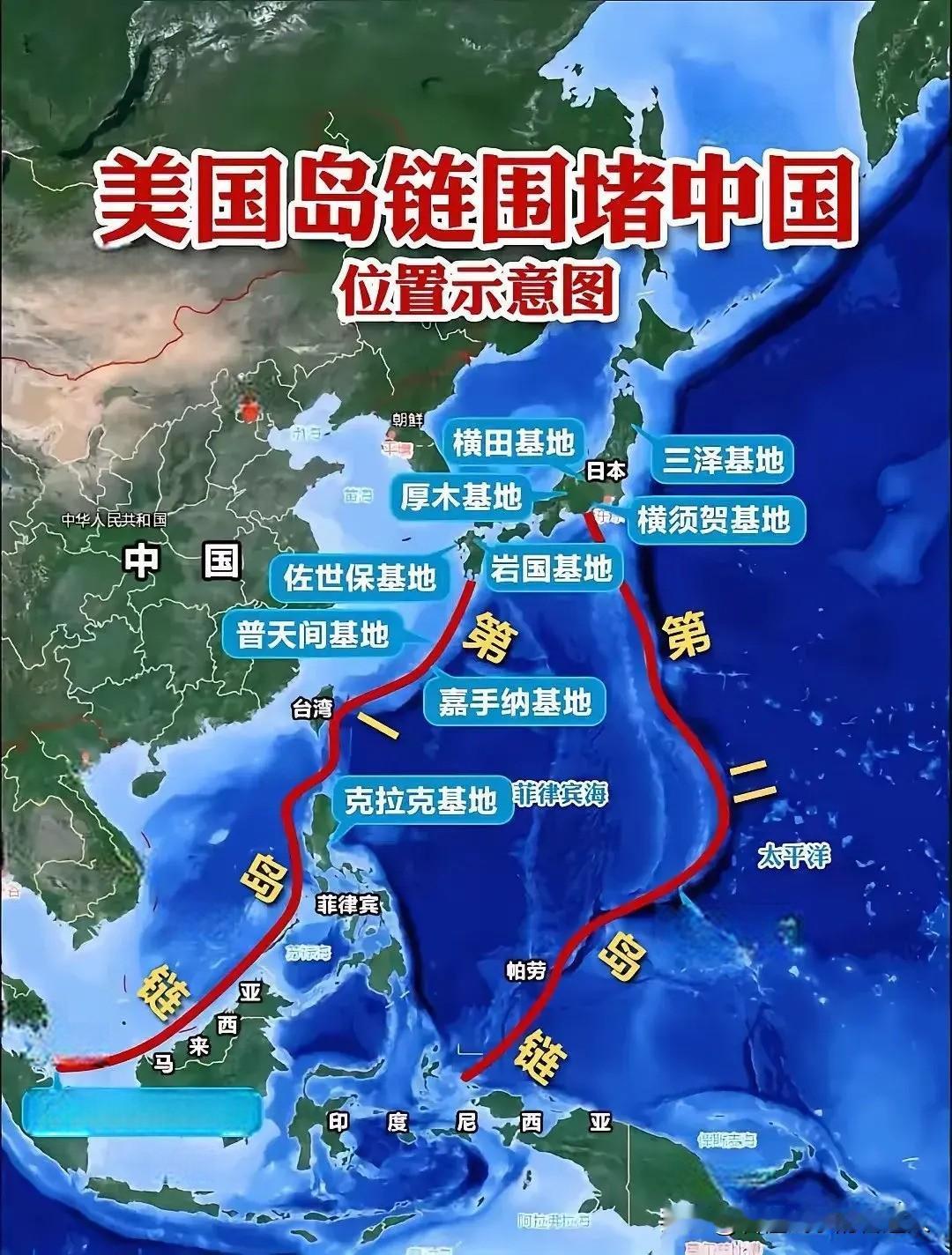

火药味已经越来越浓了,现在不光是黄海和东海进行军事演习。 山东的大医院又跟着搞批量伤演练,这根本不是巧合,每一步都是对着实实在在的风险来的。 别觉得医院搞演练是“小题大做”,日常看病那套“慢功夫”,在批量伤面前根本不堪一击。 平时医生接诊,能花五分钟问清病史,护士配药前会反复核对三次姓名,就算是心梗急诊,手术室也能按部就班准备器械。 可真要是十几二十个伤员扎堆送过来,断胳膊断腿的、昏迷不醒的、浑身是血的全堵在急诊门口,喊叫声、仪器警报声混在一起,这时候再慢悠悠走流程,耽误的就是一条条人命。 批量伤处置拼的,不是单个医生的医术多高,而是整个医院的“反应速度”和“协同能力”,这玩意儿没法临时抱佛脚,只能靠反复练。 山东省立医院前阵子的演练,就透着股“实战味”:急诊护士推着应急推车狂奔;医生戴着沾满模拟血的手套,三分钟内就完成了,十名“伤员”的伤情分级,用红黄绿三种标记笔快速标注,红色优先进手术室,黄色在观察区待命,绿色自行到清创室处理。 连担架的摆放位置都有讲究,靠门的位置留足通道,靠窗的区域专门放重伤员,避免二次挤压。 没有多余的口号,也没有刻意的表演,医护人员的动作快得像上了发条,额头上的汗是真的,沙哑的指令声也是真的——这哪是演练,分明是在跟“死神”抢时间。 懂行的都知道,批量伤处置最要命的,不是伤情复杂,而是“资源挤兑”。药品够不够?手术室够不够?医护人手够不够?这些问题平时藏在平稳的日常里,一到突发情况就全冒出来了。 以前没经验的时候,某地区发生爆炸事故,二十多名伤员同时送医,医院瞬间就乱了套:止血带不够用,只能用绷带临时替代;麻醉药库存告急,手术只能断断续续进行;连护士都不够,只能拉着行政人员帮忙抬担架。 现在山东的大医院早把这些漏洞堵上了:地下应急仓库里,止血材料按不同部位分了五种型号,抗生素储备量是日常的十倍;每个应急小组都配了“全科+专科”的组合,内科医生能处理外伤,外科医生能应对突发心梗。 甚至连食堂都加入了应急体系,演练时会提前备好热餐,保证医护人员能抽空垫垫肚子——细节越到位,真出事时越有底气。 有人可能会问,军演是军事层面的事,医院凑什么热闹?这话就说得太浅了。不管是哪种冲突,最后都会落到“人”的身上,前线有伤员,后方就得有能接住的医院。 抗日战争时期,多少战士不是死在战场上,而是折在了医疗保障上?那时候八路军的战地医院,连消毒酒精都得省着用,手术刀是烧红了反复用,很多伤员明明能救回来,却因为感染、失血没挺过去。 现在我们有能力建最好的医院、备最足的药品,自然不会再犯过去的错。军舰在海上挡炮弹,医院在后方救伤员,这两条线必须都硬,才算真的有保障。 再看看当下的局势,就知道这波准备有多必要。外军军舰在黄海晃悠的频率越来越高,侦察机贴着领空线飞行的次数也越来越多,嘴上喊着“自由航行”,实际动作里全是挑衅的味道。 军事对抗从来不是“你打你的,我打我的”,而是全方位的较量,前线的胜负,往往藏在后方的细节里。你以为高科技战争就没有批量伤?错了,就算是无人机作战,城市攻防、基础设施防护照样会有人员伤亡,到时候医院能不能顶上去,直接关系到民心稳不稳、士气高不高。 山东的医院不是孤例,现在沿海省份的大医院都在搞类似的应急演练,上海的医院练港口事故处置,广东的医院练海上伤员接收,核心逻辑都一样——提前把最坏的情况想到,把该做的准备做足。 这种“未雨绸缪”,比一百句“安全保障”都管用。当然,没人希望这些演练真的派上用场,最好永远只是“练”。但和平从来不是靠“祈祷”来的,而是靠“准备”争来的。 就像农民种地要备足种子,渔民出海要检查渔网,国家强大也不只是军舰航母的强大,更是在危机来临时,能护住每一个普通人的安全。 不过话说回来,应急准备永远有提升空间。你觉得医院的演练还该加些什么场景?医护人员的装备有没有需要改进的地方?欢迎在评论区聊聊你的看法,毕竟守护安全这事儿,每个人都有发言权。