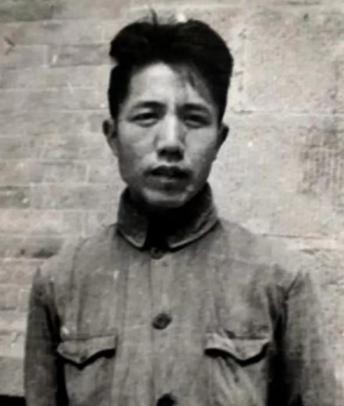

1980年,作家周扬回乡探亲,顺道去看前妻吴淑媛墓,谁料,半路突然雷雨倾盆,顿感慌张,立马转身离开,不敢去坟前。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1923那年春天,十六岁的吴淑媛坐着八抬大轿嫁进周家,她是清朝一品大员的孙女,家里有钱有势,陪嫁的箱笼摆了半条街,周扬那时还是个学生,家境虽不如吴家,但也算书香门第,两人婚后感情极好,天天黏在一起,院子里的桂花树下常能看见他们喝茶聊天的身影,后来周扬要去上海读书搞革命,吴淑媛二话不说把自己的嫁妆拿出来资助他,那些金首饰她随意放在抽屉里,从来不锁,周扬需要用钱就自己拿,她还帮着丈夫做秘密工作,在门外望风传信,甚至同意周扬为了掩护同志,和别的女人假扮夫妻住了二十多天。 1934年深秋,吴淑媛怀上第三个孩子,周扬说上海形势不稳,要把她和两个儿子送回益阳待产,临走前他留下一本浅绿色的信笺纸,叮嘱妻子常写信,还说暑假一定回来看她,吴淑媛信了,带着孩子回到老家,顺利生下了三儿子,她知道周扬最爱吃甘草梅子,就托人买最好的青梅,洗净晾晒后用古法腌制,装在粉彩瓷坛里放好,两个大点的孩子眼巴巴地看着那些梅子,却很懂事地不去碰,知道那是给爹爹留的。 暑假到了,周扬没回来,只寄来一封信说有事耽搁了,吴淑媛继续等,第二年春天,她又做了一坛梅子,周扬又说下次一定回,就这样年复一年,红漆柜上的粉彩瓷坛越堆越高,从一坛变成了七坛,期间周扬倒是寄过东西,一件紫红色的呢子大衣给儿子,还有一本他翻译的《安娜·卡列尼娜》,吴淑媛捧着那本书读了一遍又一遍,手上却没停,又腌了新一年的梅子,周扬的母亲看不下去,写信质问儿子是不是忘了家里的妻儿,周扬回信说自己在延安当教育厅长,不会辜负家人,可这话终究只是话。 1941年,吴淑媛偶然看到一份桂林出版的《救亡日报》,上面登着周扬写给郭沫若的信,信的最后一句话轻飘飘地写着,苏已上抗大,小孩已进幼儿园,她一下子就明白了,周扬早就在延安有了新的家庭,而她等了整整七年,这个打击太大,吴淑媛当场就晕了过去,醒来后她一病不起,脖子上长出一串串淋巴肿块,全身都肿了起来,疼得只能用被子死死按住肚子,病重时她想吃点粉皮、新鲜的包谷和北方的大梨,弟弟托了好多人才买到一只梨送来,可她已经咽不下去了。 1942年深秋,吴淑媛在益阳老家去世,才三十五岁,下葬那天只有三个年幼的儿子和几个乡邻送行,连块像样的墓碑都没立,消息传到延安,周扬没有回来,甚至连最后一面都没见,那七坛精心腌制的甘草梅子,始终没能等来它们的主人,吴淑媛就这样被埋在周家后山,成了一座无名的孤坟。 三十八年后,功成名就的周扬终于回到益阳,他先去看了老宅,那里只剩下三间破旧的木屋,然后他提出要去后山看看吴淑媛的墓,可那场突如其来的暴雨给了他退缩的理由,或者说给了他逃避的借口,有人说那是天意,是吴淑媛的眼泪在阻拦他,也有人说,是周扬自己心里那道坎始终跨不过去,后来他没声张,悄悄让人把坟修整好,还刻上了淑媛永安四个字。 晚年的周扬常常对着儿子们痛哭,反复说自己这辈子最对不起的就是他们的母亲,可这些话说得再多,也传不到那座山坡上的坟前了,1989年周扬去世,按照遗嘱他的骨灰葬在益阳会龙山,和朋友们埋在一起,却没能葬在吴淑媛身边,2007年吴淑媛百年诞辰,八十多岁的长子周艾若专程回乡扫墓,在母亲坟前放声大哭。 信息来源:人民网《人民文摘》——《周扬的晚年忏悔》