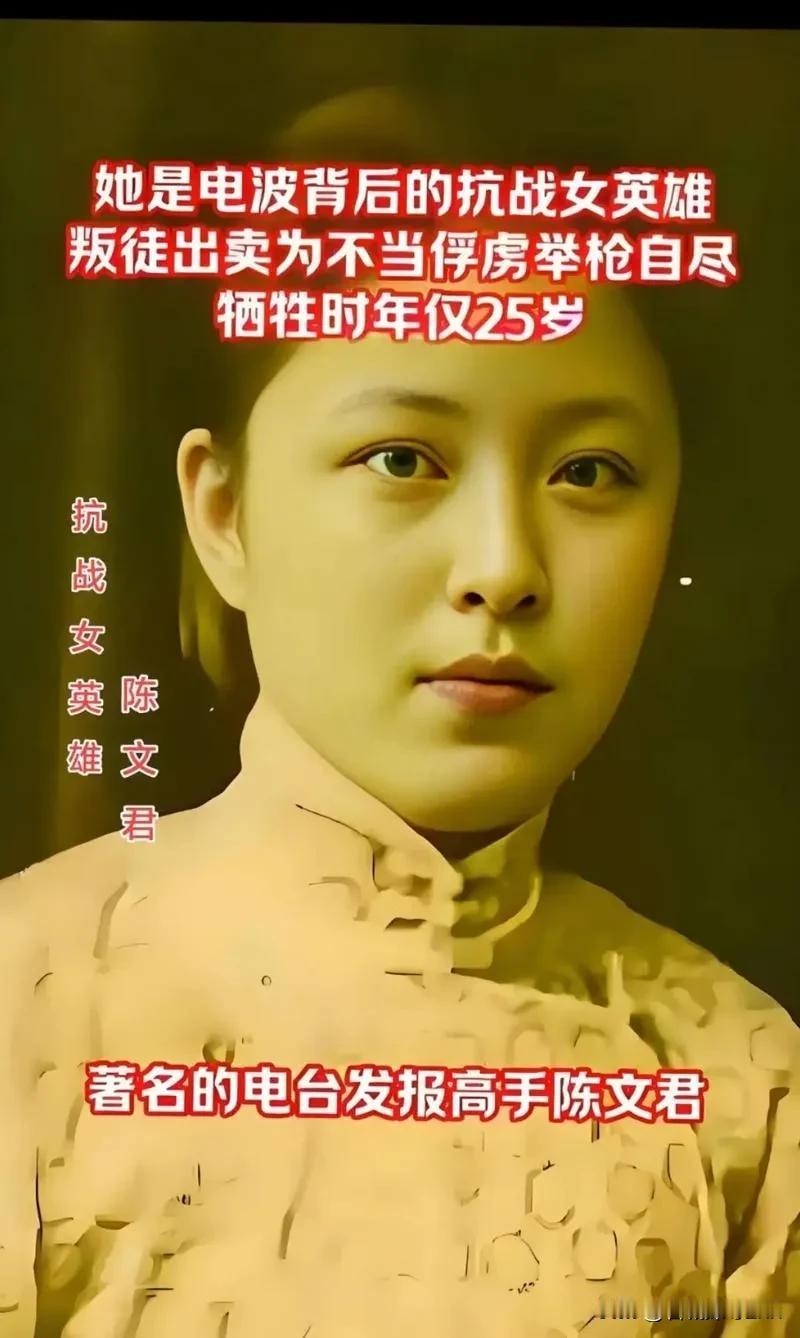

抗战期间,有一位著名的电台发报高手叫陈文君。1941年,军统上海区区长陈恭澍突然叛变,危急关头,陈文君一边阻击逼近的日军和汪伪特务,一边争分夺秒销毁密电本,为了保住核心机密、绝不沦为俘虏,她毅然举枪自尽,壮烈殉国时,年仅25岁。 1941年的上海,早被日军铁蹄踏成“孤岛”,弄堂里的电线像乱麻一样缠绕,特务的黑色轿车时不时掠过街角,空气里都飘着紧张的味道。陈文君的电台就藏在法租界一处不起眼的阁楼里,白天她是帮邻居缝补衣物的“陈姑娘”,晚上关紧门窗,戴上耳机,指尖在发报机按键上飞快跳动,把上海的日军动向、物资运输情报,一行行发往重庆。这份工作早就把生死抛在了脑后——发报机的信号随时可能被日军的测向车捕捉,一旦被定位,找上门的就是荷枪实弹的敌人。 陈恭澍的叛变,像一把尖刀捅进了军统上海区的心脏。作为区长,他手里攥着所有潜伏人员的名单、电台位置和联络暗号,叛变后第一时间就把这些机密全盘托给了日军。那天下午,陈文君刚发完一份关于日军军火库的情报,就听到楼下传来急促的脚步声,夹杂着特务的吆喝——她瞬间明白,暴露了。阁楼的门被撞开时,她没有慌着逃跑,而是先伸手摸向了桌角的密电本,那本子里记着还没来得及转移的同志代号,绝不能落进敌人手里。 她从床底摸出预先藏好的手枪,对着门口开了两枪,逼得冲在最前面的特务退了回去。趁着这几秒的空隙,她抓过火柴,划燃后直接点向密电本的边角。火焰很快舔舐着纸页,黑色的灰烬落在她的袖口,她却顾不上拍掉,眼睛死死盯着门口,只要还有一口气,就不能让敌人靠近。特务在门外喊着“投降不杀”,她压根没理会——她太清楚沦为俘虏的下场,日军的酷刑能把人熬到开口,可她宁死也不会吐露半个字。 密电本烧到指尖时,她才把灰烬拢在一起,倒进旁边的痰盂。这时候,特务的子弹已经打穿了阁楼的木板,擦着她的胳膊飞过。她知道自己没机会突围了,看着窗外灰蒙蒙的天空,手里的枪缓缓转向了自己。没有犹豫,也没有眼泪,扣下扳机的那一刻,她心里想的,大概是那些还没收到撤离通知的同志,是远在重庆还在等情报的战友,是这片被侵略的土地。25岁的年纪,本该有穿花衣、逛庙会的日子,她却把生命永远定格在了守护机密的瞬间。 很少有人知道,陈文君原本是苏州一个教师家庭的女儿,抗战爆发后,她瞒着父母偷偷报名参加了军统的情报培训。在培训班里,她是最刻苦的学员,别人练发报练到手指发酸就休息,她却能对着按键练到深夜,直到能在一分钟内准确发出60组密码。当时有人问她,女孩子家何必来吃这份苦,她只说“国家都快没了,哪还有心思谈安稳”。这份家国情怀,不是嘴上说说,是真的愿意用年轻的生命去换。 后来有人说,军统的情报工作带着争议,但在抗战的大背景下,像陈文君这样的人,心里只有“抗日”两个字。他们没有在前线扛枪打仗,却在敌人的眼皮底下搜集情报,用发报机搭建起看不见的战线。很多时候,他们连名字都不能留下,牺牲了也只能被埋在不知名的角落,可正是这些“无名英雄”,一点点拼凑起日军的动向,为正面战场的作战提供了关键信息。 陈文君的遗体,是后来地下党冒着风险偷偷运走的,埋在上海郊区的一片麦田里,连块墓碑都没有。直到抗战胜利后,她的事迹才被慢慢挖掘出来,人们这才知道,那个在阁楼里牺牲的年轻姑娘,用生命保住了十几位同志的安全,让日军想通过密电本“顺藤摸瓜”的计划彻底落空。 25岁的生命太短,短到没来得及看到抗战胜利的那一天;可她的勇气又太长,长到能让后来人记住,在战火纷飞的年代,有这样一位姑娘,用自己的方式,为国家拼过命。这样的英雄,不该被遗忘,他们的牺牲,是刻在民族记忆里的荣光。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

老胡

抗战期间军统投降叛变的多的数不过来