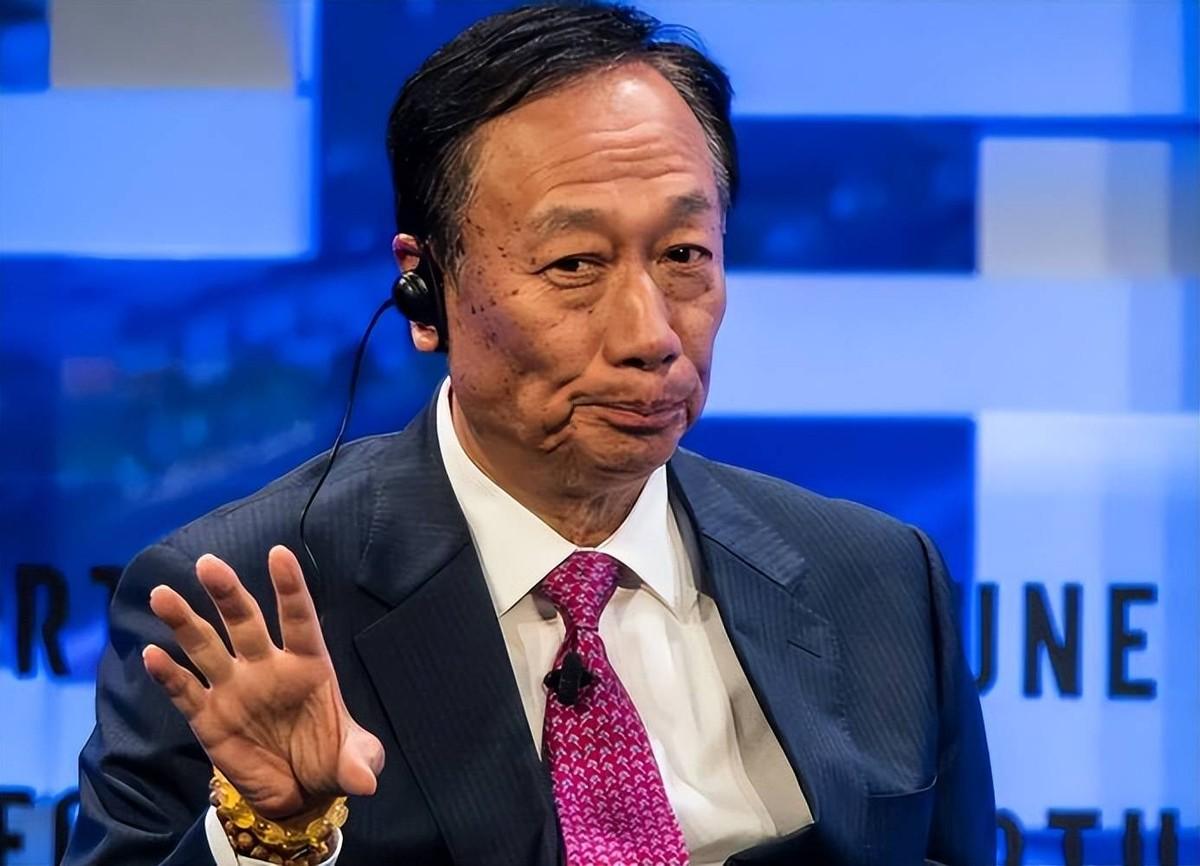

郭台铭变了?11月14日,他在台北一场企业家闭门会议上直言:“凡是失去大国支持的政权,都难逃被殖民的命运,与其落得悲惨下场,我宁可靠向大陆。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 1988年,郭台铭在深圳建立了富士康的第一家工厂。依托大陆的低成本劳动力、完整的产业链和强大的市场需求,富士康迅速崛起,成为全球电子制造领域的巨头。 无论是为苹果、惠普等大公司提供代工,还是布局全球多个生产基地,郭台铭始终将大陆视为公司发展的重要支柱。30多年间,富士康的成功几乎与大陆的发展息息相关。 大陆提供的稳定政策和强大的制造能力,使得富士康成为全球最具影响力的代工厂之一。尤其是在郑州的生产基地,曾一度生产全球70%的iPhone,堪称“全球手机制造中心”。 对于郭台铭来说,大陆市场不仅是他公司成长的沃土,更是他能持续领先全球电子制造业的重要原因。 然而,近年来,全球市场的变化让人始料未及,尤其是地缘政治的变化,给供应链带来了巨大的压力。 郭台铭曾试图通过海外扩张来分散风险,但印度、越南等地的工厂发展不顺,品控、电力等基础设施问题,导致了大量投资的失误。相比之下,大陆市场的稳定性和韧性,在这些外部挑战中显得尤为突出。 今年前两个月,两岸贸易额同比增长10%,而大陆实际使用台资更是暴涨83.7%。这些数据,无疑是对“大陆依然是台商首选投资地”这一说法最有力的支持。 郭台铭的这番转变,背后显然与全球供应链的压力密切相关。过去几年,由于中美贸易摩擦加剧,全球经济不确定性上升,供应链频繁受到挑战。特别是美国对中国企业的制裁和高关税政策,让台企深感压力。 在这种大背景下,郭台铭也开始反思,全球化是否还真能提供一个稳定的商业环境。 特别是富士康在美国、印度等地的布局,似乎并没有带来预期的效益。 以印度为例,富士康在印度的工厂一度承诺投资70亿美元,结果却因为电力供应不稳定、工人频繁罢工等问题,导致工厂的生产进度远未达到预期。 更有甚者,在美国威斯康星州建厂的计划,也因投资缩水、就业人数大幅减少而落得“空城计”。这些海外扩张的失败让郭台铭深刻认识到,全球化的优势并不总是能在所有地方得到体现。 相比之下,大陆市场依然稳定,且充满潜力。即使面对外部压力,大陆的经济韧性、完整的产业链以及不断增长的消费市场,仍是无法忽视的优势。 在这种情况下,郭台铭选择回归大陆市场,也并非一时兴起,而是现实使然。没有稳定的大国合作,企业即便规模庞大,也可能面临风险。 更重要的是,郭台铭的发言,显然也触及到了台湾与美国关系的复杂性。 近年来,美国对台湾的经济压榨愈发严重,尤其是通过“贸易逆差”和“投资要求”对台湾进行各种形式的控制。 例如,台湾半导体巨头台积电被美国要求将先进制程转移到美国,这不仅导致技术外流,也给台积电带来了巨大的经济损失。 郭台铭提到,台积电在美国的投资已经亏损超过394亿新台币,而在大陆的工厂却取得了显著的盈利。 这一对比,让他更加清楚地认识到,台湾如果继续过度依赖美国,最终可能会沦为“被压榨的经济附庸”。 此外,美国还要求台湾扩大采购美国农产品、开放金融市场、允许美国资本深度介入台湾的半导体产业链。对台湾来说,这种“合作”无疑是对其经济利益的严重侵蚀。 尤其是台湾产业的核心技术,越来越被美国作为工具加以控制。郭台铭身为商人,对于这种局面显然有着深刻的理解。对于富士康来说,根本的生死线并不在美国或印度,而是在大陆的供应链和市场。 郭台铭的转变,实际上反映了台湾企业界对当前两岸局势的普遍反思。近年来,越来越多的台商选择回流大陆,正是因为他们看到了大陆市场巨大的潜力和机会。 2024年,两岸贸易额高达2929亿美元,台湾对大陆的顺差占据其总顺差的40%以上。对于台商而言,大陆不仅是一个巨大的市场,更是一个充满机遇的投资基地。无论是消费市场的需求,还是不断创新的技术,大陆都为台商提供了比其他地区更具吸引力的机会。 郭台铭的转变,也意味着他对于台湾未来发展的深刻思考。面对中美博弈的压力,台湾是否能继续依赖外部势力,仍是一个待解的难题。如果台湾继续依赖美国,未来只会面临更大的经济压力和产业外流。 反之,依托大陆市场,争取两岸经济的稳定与和平发展,才是更为理智的选择。