最近,身边不少朋友都发现幼儿园招生变难了,医院产科病房也不再像以前那样人满为患。这些看似平常的生活细节,背后其实是我国人口发展正在经历一场深刻变革。当我们翻开最新的人口数据报告,一组组数字格外刺眼:2024年末全国人口连续第三年负增长,总和生育率仅1.1左右,这意味着每对夫妻平均生育不到1.2个孩子,这个数字不仅远低于2.1的人口更替水平,甚至比日本这个传统“少子化”国家还要低。 这场人口变革的冲击波,正从多个维度重塑我们的社会。教育领域最先感受到寒意,小学在校生规模在2023年已经达到峰值,初中、高中、大学的学龄人口将分别在2026年、2029年和2032年相继达峰。这种“教育人口倒金字塔”结构,让许多地方开始重新规划校园建设,深圳某区去年刚建成的新中学,今年招生时就发现报名人数比预期少了三分之一。养老领域则面临着前所未有的压力,2024年65岁及以上老年人口占比已经升至15.6%,预计2032年将进入占比超20%的超级老龄化社会,这意味着每五个中国人中就有一个是老年人。 面对这场静悄悄的革命,我们每个人都是见证者,更是参与者。当生育从“本能”退化为“选项”,当“养儿防老”的传统观念遭遇现实挑战,我们不得不思考:是什么让年轻人对生育望而却步?是高昂的育儿成本,还是职场与家庭的难以平衡?是婚姻观念的转变,还是对生活质量的追求?这些问题没有标准答案,但值得我们每个人深思。 值得欣慰的是,政策层面正在打出组合拳。从国家育儿补贴制度到免费学前教育,从生育津贴直发个人到无痛分娩全面普及,这些措施正在逐步破解“不敢生、不愿生”的困局。但更根本的转变在于社会观念的重塑。当年轻人开始用“人生是旷野不是轨道”来定义幸福,当“丁克”“单身贵族”不再是小众选择,我们需要重新思考:幸福的标准究竟是什么?是必须遵循“成家立业”的传统路径,还是允许每个人选择适合自己的生活方式? 在这场人口结构的深刻调整中,没有旁观者。当我们讨论生育政策时,本质上是在讨论如何构建一个更包容的社会;当我们关注养老问题时,实际上是在思考如何让每个生命都能体面地老去。或许我们可以换个角度看待这些变化:当人口红利逐渐消退,恰恰是推动经济转型升级、提升发展质量的契机;当家庭规模缩小,反而可能催生出更紧密的代际关系和更个性化的生活方式。 站在2025年的门槛上回望,这场人口变革既是挑战也是机遇。它考验着政策制定者的智慧,也检验着社会文明的进步程度。你如何看待这些变化?是担忧人口减少带来的发展压力,还是期待更精致的社会服务?欢迎在评论区分享你的观点,让我们共同探讨这个关乎每个人未来的重要命题。 (案例来源:第一财经日报)

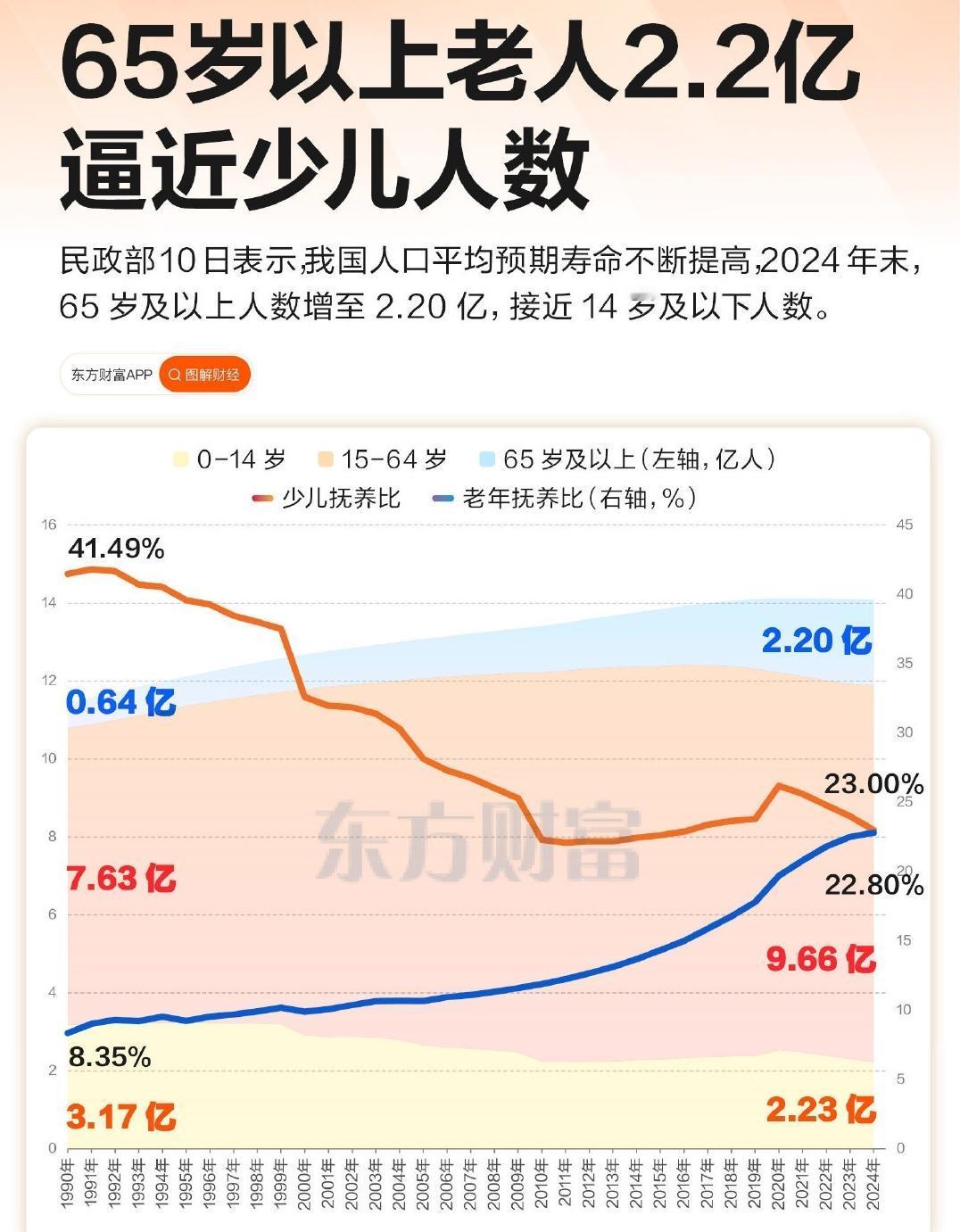

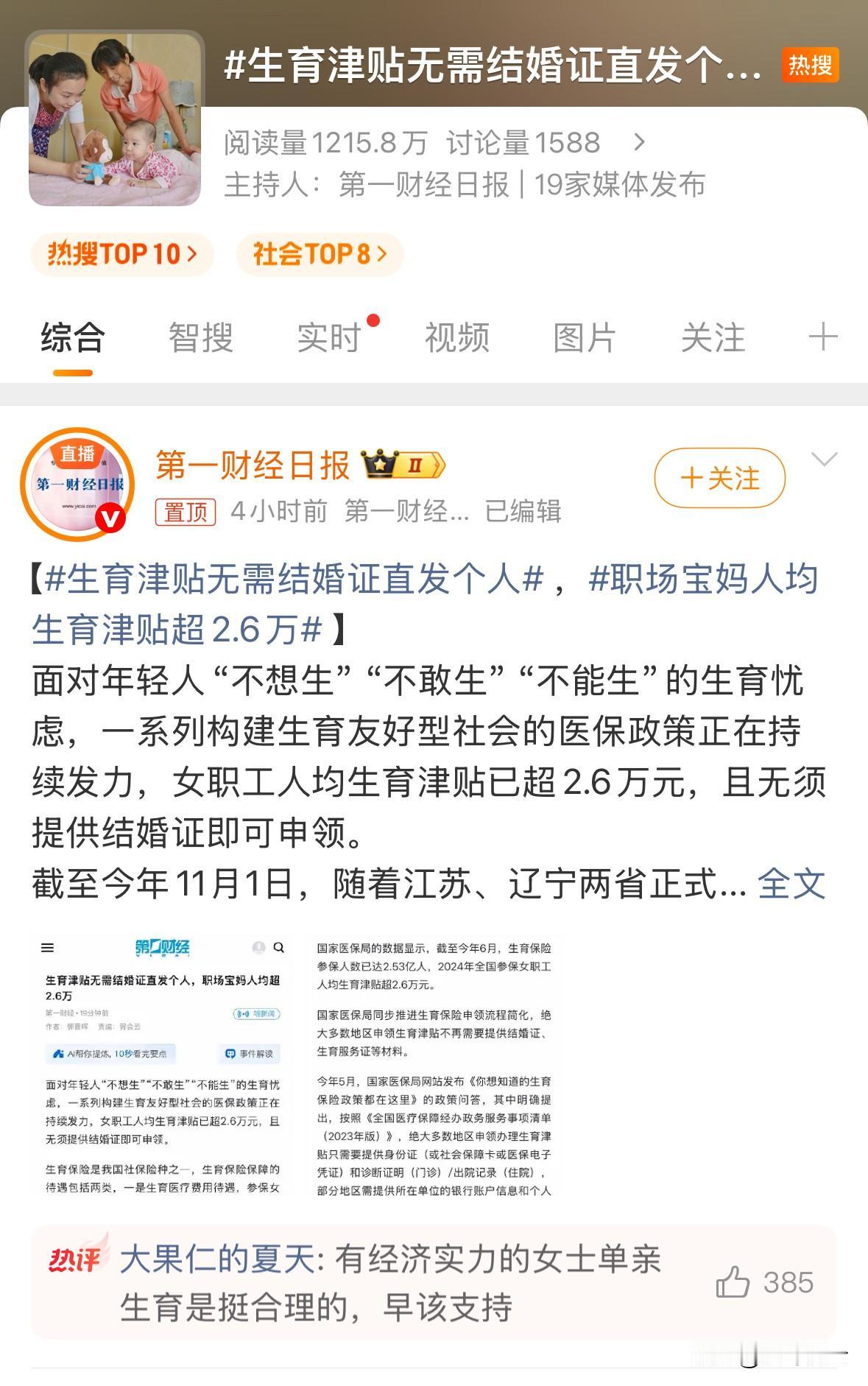

![妈耶,他到底知不知道啥是辩证法[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/9109498164676667899.jpg?id=0)