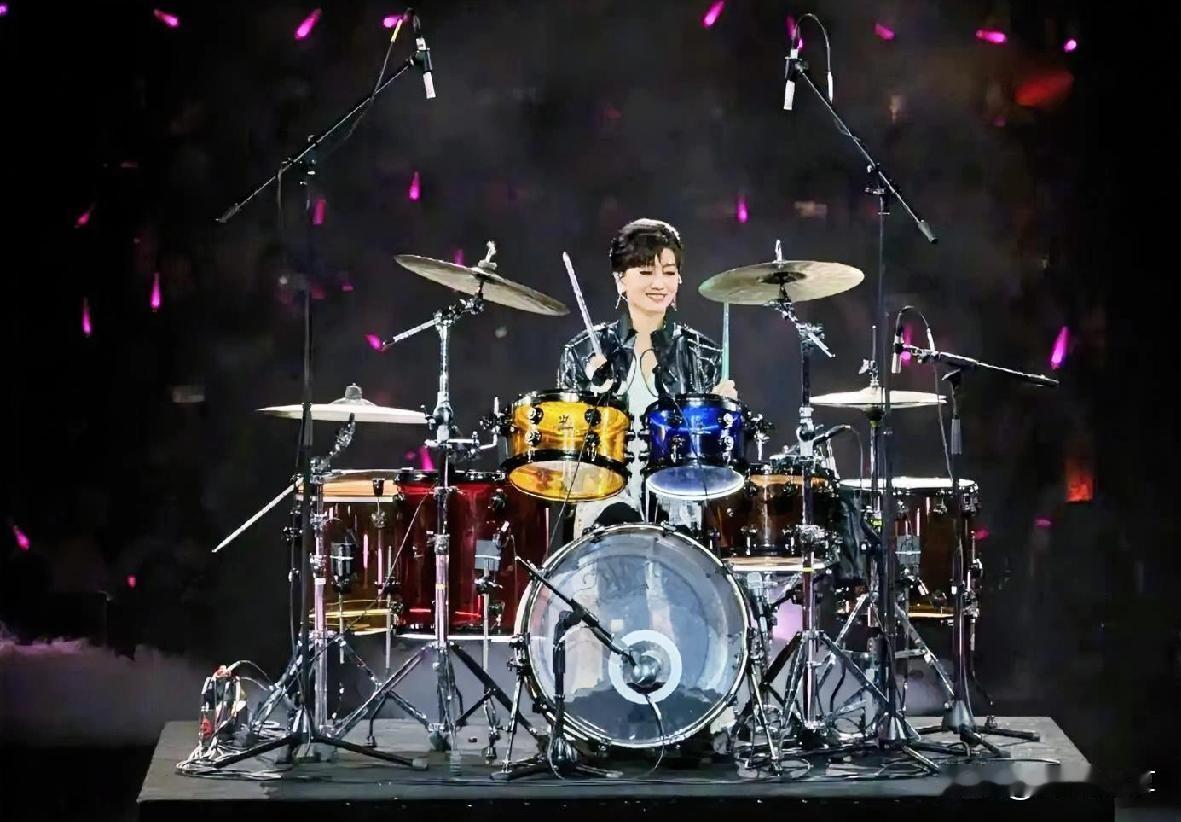

舞台灯光亮起,一位银发女士走向架子鼓,全场先是一愣,随即爆炸般尖叫——当大家认出她是72岁的赵雅芝时,很多人心里那个“年龄上限”,被瞬间砸碎了。 鼓声一落,她的气场就变了。曾经的温婉女神不见了,取而代之的是节奏利落的“鼓手酷姐”。重音干脆有力,眼神凌厉专注,连甩头的幅度都仿佛被节拍“编程”过。有人感叹,大多数同龄人已经习惯安静养老,她却选择站在强劲鼓点的正中间,用全身力气对抗“该安分”的期待。 这场面像什么?就像一辆被标签成“老旧”的车,突然换上全新引擎,在高速路上稳稳提速。外壳没变,性能却刷新了认知。质疑声也随之而来:“这个年纪何必这么拼?”可这种追问,本身就是对年龄的偏见。难道变老,就等于只剩摇椅和孙辈吗? 如果把人生看作一张长轨道,别人选择在终点处减速,她选择在后半程加一个“急弯超车”。从经典角色到舞台鼓手,她始终在用亲身实践说明:限制往往不在身体,而在观念。观众看见的,不只是一个会打鼓的老太太,而是一个把“可以试试”坚持了几十年的成年人。 那普通人能学到什么?第一,不必复制她的方式,但可以学她的心态:在力所能及的范围内,多给自己一个新角色,比如尝试一项小众爱好,或在熟悉领域玩一把“反差感”。第二,给身边的长辈多一点选项,少一点规定动作:除了散步和带孩子,他们也可以有舞台。你不妨如果不看身份证,你最想以怎样的状态老去