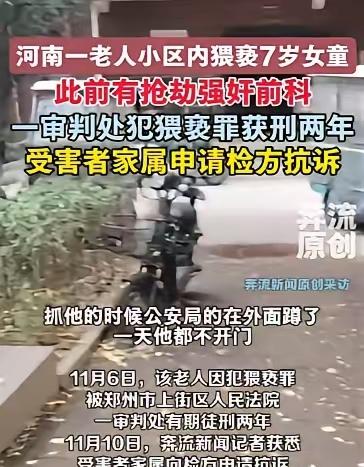

下午三点的郑州老小区像个蒸笼,蝉鸣裹着梧桐树的碎影往人衣领里钻。7岁的朵朵攥着刚买的草莓冰淇淋,踮着脚往单元门跑,她跟小朋友约好下午四点一起拼乐高,现在得赶在冰淇淋化完前回家擦手。 转角的老槐树下,穿藏青汗衫的张爷爷正蹲在地上喂流浪猫。这是同小区住了三年的“熟脸”,总变着法儿给她塞橘子糖,上次还说“朵朵是我乖孙女”。可那天,张爷爷的手伸过来时,朵朵闻到了他身上的劣质烟味,还有点黏糊糊的,那只布满老年斑的手顺着她的衣领往下滑,要钻进短袖里摸她的肚子。 “不要碰我!”朵朵攒紧小拳头砸向他的胳膊,指甲盖掐进他的肉里,疼得张爷爷缩了缩手。她转身就跑,冰淇淋“啪嗒”摔在地上,草莓酱蹭脏了浅蓝的裤腿。直到钻进单元门,她才敢放声哭,刚好撞进下班回家的妈妈怀里。 妈妈抱着她往家走,摸到她后背全是冷汗:“朵朵怎么了?”孩子抽抽搭搭地说:“张爷爷……摸我……”那天晚上,妈妈翻来覆去睡不着,盯着朵朵缩在床角的背影,她不敢脱衣服洗澡,说“怕张爷爷再来”,连最爱的乐高都不拼了,盯着玩具盒上的公主贴纸发呆。 报警后的第二天,张爷爷被抓了。他是刑满释放人员,2012年因抢劫、强奸罪蹲过四年牢,2016年放出来后,一直住在同一个小区。可等来的判决,却像一把钝刀扎在家属心上:法院认定了猥亵儿童罪,却只判了两年有期徒刑;家属索赔的35万,因为“未提交正规医疗发票”,全被驳回。 “难道公共场所当众摸孩子,就值两年?”朵朵妈妈坐在客厅的沙发上,手里攥着孩子的心理评估报告。医生说,朵朵得了创伤后应激障碍,晚上会做噩梦喊“张爷爷别碰我”,看见穿汗衫的老人就发抖。更让她崩溃的是,判决书里写着“被告人认罪态度良好”“未造成严重身体伤害”,可那些看不见的伤口,难道就不算伤害? 其实这不是孤例。去年江苏有个类似的案子:65岁老人当众猥亵5岁女童,监控拍到了全过程,法院判了三年半;而郑州这个案子,明明张爷爷承认了作案,为什么量刑差了一年半?律师说,关键是“情节恶劣”的认定,法律虽规定“公共场所当众猥亵”要从重,但如果缺乏完整的监控、足够的目击证人,很容易被“从轻考虑”。可小区花园的监控刚好坏了,只有路过的小朋友隐约看到“爷爷拉小女孩的衣服”,这让证据链缺了重要一环。 更让人难受的是,家属连赔偿都拿不到。朵朵的心理咨询费是按次收的,每次300块,没有医院的正规发票,法院不认;她不敢上学请的家教费,也没凭证。“难道我们要逼孩子去开一堆没用的发票,才算‘合理损失’?”朵朵妈妈红着眼眶说,“孩子的心理创伤是一辈子的,不是几张纸能衡量的。” 我不是法律专家,但我知道:保护孩子,从来不是“罚够几年”“赔够多少钱”那么简单。那个有过性侵前科的老人,为什么会再次对7岁孩子下手?是不是社区的矫正监管不到位?是不是我们对“熟人作案”的警惕性太低? 那天我去采访,路过小区的花园,几个老人坐在石凳上聊天,其中一个说:“张老头就是手贱,判两年也算便宜他了。”另一个接话:“可孩子这辈子的阴影,咋算?”风卷着槐树叶吹过来,我想起朵朵说的“张爷爷的烟味”那股味道,现在成了她的噩梦触发点。 我们总说“要守护孩子的童年”,可当伤害真的发生时,我们能做什么? 跟孩子尽早建立“身体边界”。不用讲复杂的术语,就说“背心裤衩盖住的地方,谁都不能碰,哪怕是爷爷、叔叔”;如果有人碰了,一定要告诉爸爸妈妈,不要怕“不礼貌”。 遇到伤害要及时留证据。比如孩子的衣物、监控录像、目击者的联系方式,哪怕是一句“我看到爷爷拉她的衣服”,都能帮到后续的维权。 呼吁法律对“儿童猥亵”更严一点。不是要“以牙还牙”,是要让那些有前科的人不敢再伸手,比如对性侵前科人员的社区矫正,能不能加电子监控?比如“公共场所当众猥亵”的量刑,能不能明确“只要有行为就升格到五年以上”? 昨天路过朵朵家的楼下,我看见她蹲在花坛边喂蚂蚁,还是不敢靠近老槐树。她妈妈站在阳台喊她“回家吃饭”,她的背影小小的,像株被风吹弯的小白花。 我们常说“孩子是祖国的花朵”,可当花朵被摧残时,我们的法律保护伞,能不能撑得更牢一点?当家长哭着找证据时,我们的司法程序,能不能更懂“孩子的伤”? 各位家长,你们跟孩子聊过“身体界限”吗?如果遇到类似的事,你们知道该怎么留证据吗? 愿每个孩子,都能在阳光下跑着笑,不用害怕背后有双伸过来的手。 愿每一起伤害,都能得到法律该有的回应,不是冰冷的判决,是对孩子未来的交代。