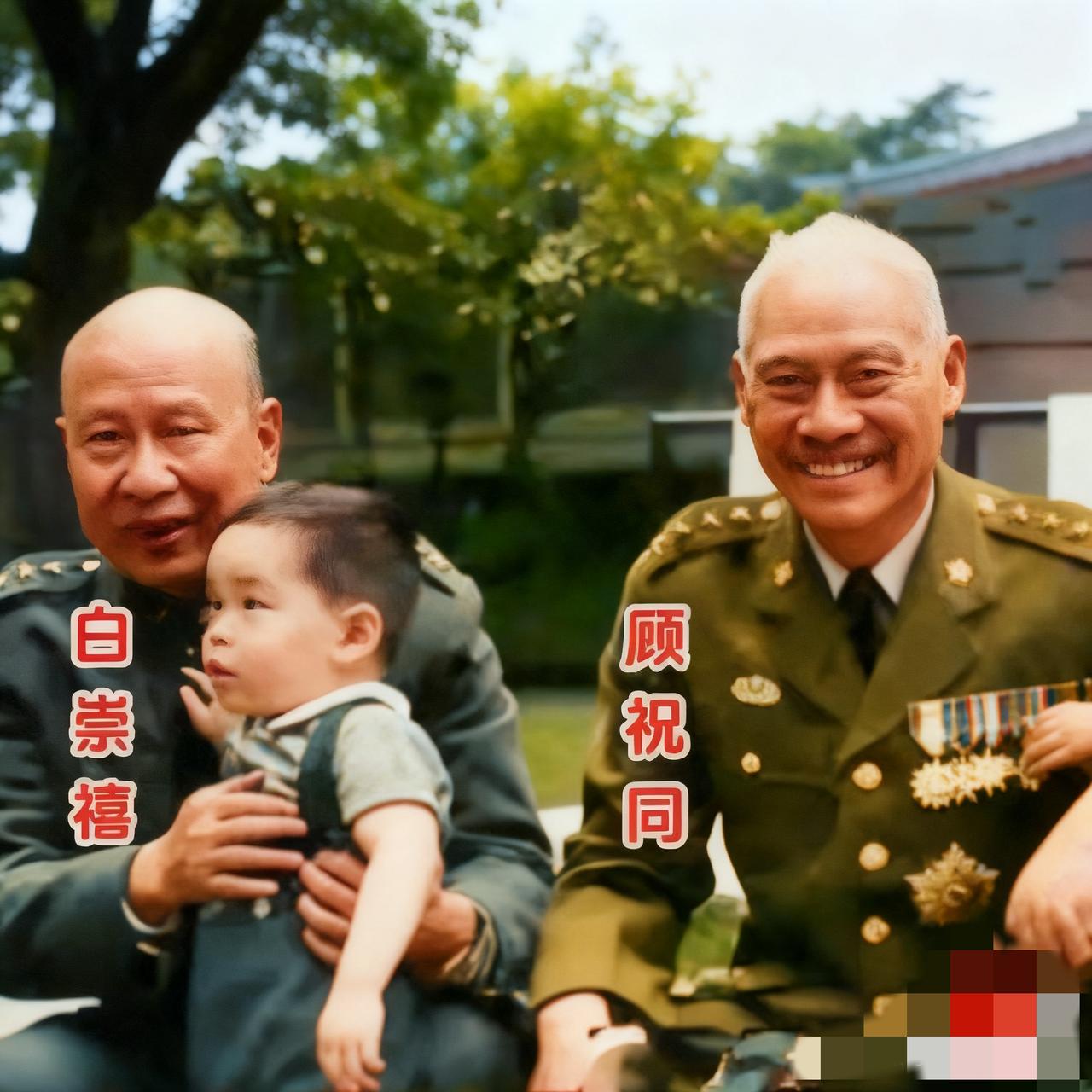

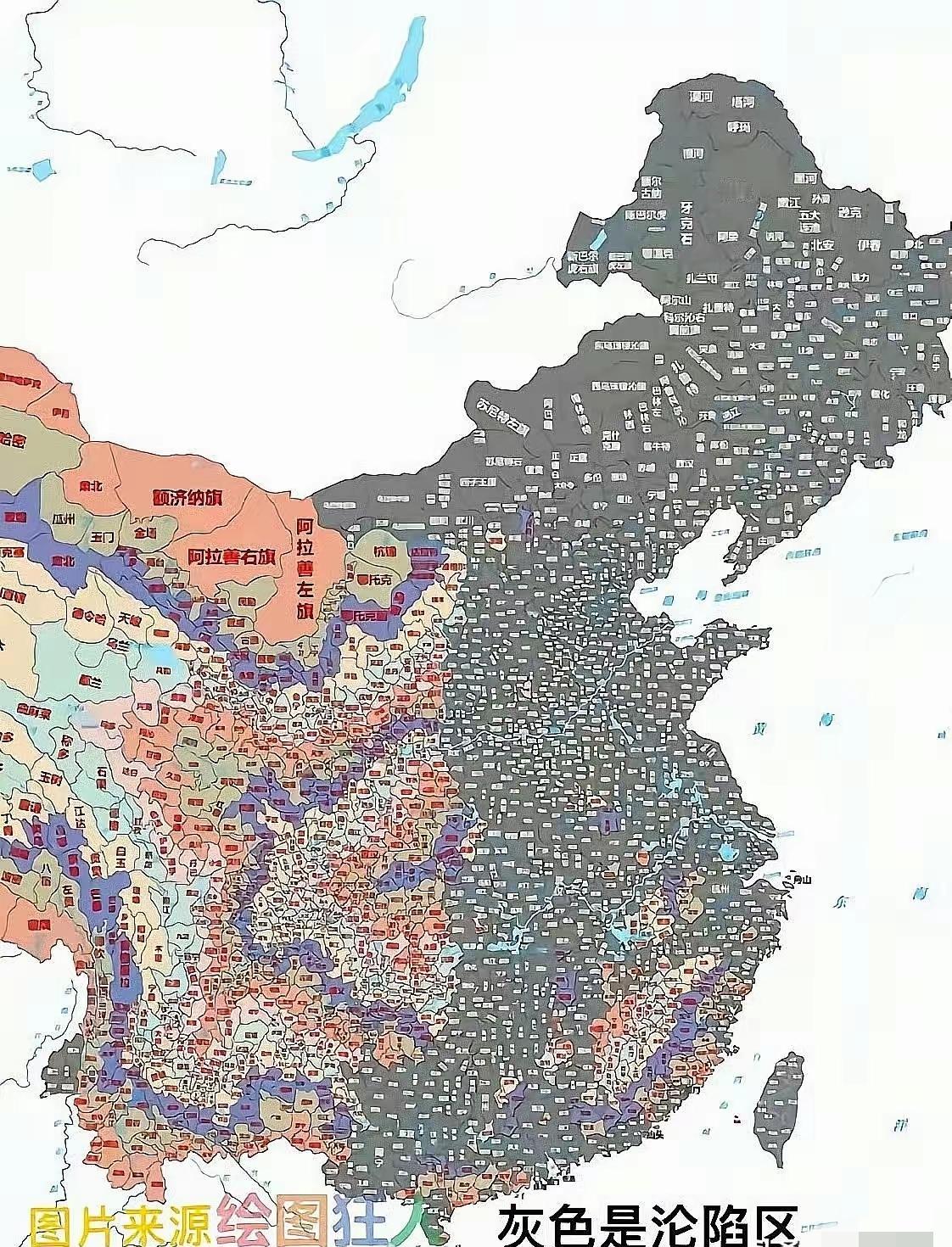

1966年,白崇禧以一种难以启齿的方式死在了家中,而负责照顾他的那位漂亮女护士也消失无踪 白崇禧死在家中,但死状却无法让人相信是“自然死亡”,他的皮肤发绿、眼球外凸,现场还有残留的药酒,这不是心脏病发作的样子,更像是一场中毒。 可奇怪的是,这些线索很快都被处理掉了,连尸检报告都模糊不清,照顾他的护士张小姐神秘失踪,她不是请假,不是辞职,而是彻底“消失”,仿佛从未存在过。 这就像在告诉所有人:别再问了,该知道的已经知道了。 白崇禧的儿子虽然接受了“心脏病突发”这个说法,但他接受的更多是现实,不是解释。 对于这位在台湾被长期监控、失去实际影响力的老将军来说,真正的死因,或许比死亡本身更难堪。 可白崇禧不是普通的军人,他是广西系的领军人物,曾在抗战中立下赫赫战功,甚至还和蒋介石斗过法,但到了台湾之后,他就成了台当局眼中的“麻烦制造者”。 从一上岛之后,白崇禧就被列为“头号敏感人物”,他的住宅对面直接设立了派出所,24小时轮班盯人,他说什么、见谁、喝什么酒,统统有人记录。 1954年,“国民大会”还给他安了个莫须有的罪名,说他侵吞黄金白银,虽然最后不了了之,可政治压力已经让他喘不过气来。 这一切的转折点,其实早在1965年就埋下了,当时李宗仁回了大陆,白崇禧失去了他最后的谈判筹码。 蒋介石不再需要他,也不再信任他,对一个早已被架空、又可能“投向对岸”的人来说,结局就已经写好。 白崇禧不是第一次“差点死”,1962年,他在台中打猎时,坐的轨道车突然断裂冲下山崖,差点命丧荒野,事后查证,这不是事故,是特务“安排”的。 白崇禧死后,现场没有详细调查,没有公开尸检,没有媒体质疑,当局只用一句“心脏病突发”草草收场,仿佛死的不是一个国家的一级上将,而是个路边的无名小卒。 这就是当时台湾政治气氛的真实写照,不是枪决,不是审判,而是让你“自然死”,然后把所有痕迹清理得干干净净,你活着的时候被监控、被边缘、被冷冻;死的时候,也要死得“不起波澜”。 白崇禧的死,不只是个人悲剧,更是一段历史的缩影,冷战时期的台湾,不信任、不放手、不容许。 尤其是对那些“大陆来的人”,哪怕是曾经打过日本、抗过共的老将,也照样下不了“安全名单”。 这种做法,不只在台湾有,当年东德对西柏林的潜在“反动分子”,也采取过类似手段,从监控到“突然死亡”,逻辑如出一辙,只是台湾的特殊性在于,这种模式被维持了更久,范围也更广。 有学者统计,从1949年到1975年,至少有百余位军政人员被“重点照顾”,其中大部分最后都“安静消失”,白崇禧只是最有名的一个。 台湾当局对这些军政老人的处理方式,远远超出了“安全防范”的范畴,更像是“系统性清除”。 今天我们回头看白崇禧的死亡,不该只停留在“他怎么死的”这个层面,更要问一句:“他为什么会死得如此尴尬?” 是因为他不再有利用价值?是因为他曾经有太多想法不合?还是因为,那一代人只要活着,就代表着一个无法被终结的旧时代? 白崇禧的命运,是那个时代的缩影,他的死,是那个体制的注脚,他曾经是“民国的脊梁”,却最终成了“孤岛上的影子”。 而那个失踪的女护士,就像历史上被剪掉的一帧画面,她是谁?她去了哪里?没人知道,但她的消失,和白崇禧的死亡一样,留下的不是答案,而是一个永远存在的问号。 1966年的冬天,台北的风应该很冷,但白崇禧的死,比天气更冷,他的一生,打过仗、抗过日、斗过蒋,最后却死在一个连原因都不能公开的夜晚。 他的死法,注定了他不是以“将军”的身份谢幕,而是以“问题人物”的方式悄然退场。 这不是偶然,是一场历史制度下的“必然安排”,白崇禧之死,不是故事的终点,而是历史走向威权的一个标志。 我们今天回看这段历史,不是为了叙旧,而是为了理解:一个体制能让多少人活得像死了一样,又有多少人,死得像没来过一样。 白崇禧的谜,不只是历史的谜,更是那个时代的答案。 信息来源:白崇禧死因至今仍是谜 墓地朝向大陆遥望故居——中国新闻网