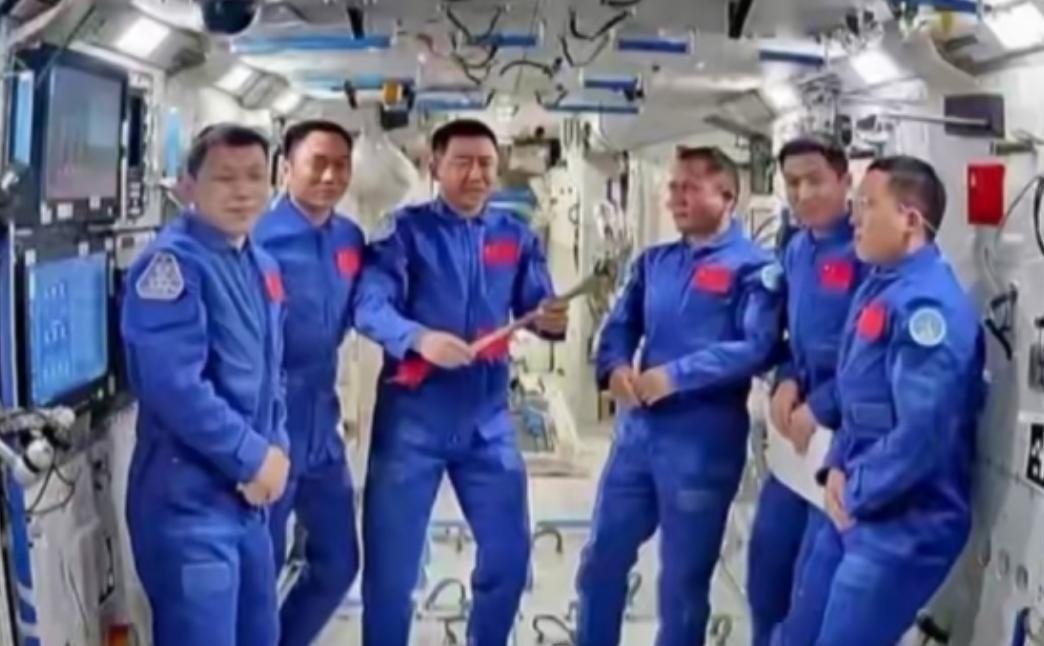

空间站考验时刻,6名航天员超纪录驻留12天,216升水如何解决? 神舟二十号乘组已在太空滞留7天,不少人都在问:咱们是怎么保障航天员的物资供应和生命系统运行的?说实话,这难度真不小。 中国载人航天工程办公室消息显示,神舟二十号航天员乘组的返回任务正在有序推进,具体何时返回还需等待后续通知。算上此前的对接时间,空间站目前6名航天员的驻留时长已超过12天,不仅创下了新纪录,还得继续在太空停留一段时间。 别以为这216升水是“坐吃山空”,中国航天早就把“水循环”玩出了新高度!很多人担心“水不够喝”,其实是没摸清空间站的“生存密码”——再生生保系统。 这可不是简单的“过滤”,而是一套堪比“太空净水工厂”的精密设备。它能把航天员的洗脸水、洗澡水、甚至尿液,经过多重净化处理,变成符合饮用标准的清水。 可能有人会皱眉头:“尿液净化的水,能喝吗?”答案是肯定的!而且水质比我们日常喝的纯净水还要好,经过了微生物、重金属等多项严格检测,绝对安全。 根据中国载人航天工程办公室公布的权威数据,空间站再生生保系统的水再生率已稳定超过90%。这意味着每10升废水,就能再生出9升以上的合格水,大大减少了地面补给的压力。 要知道,在太空运输物资可不是件容易事。一枚火箭把1升水送上太空,成本高达数万元,相当于“喝一口水,花掉普通人几个月的工资”。再生系统的普及,直接帮我们省下了巨额的运输费用。 而且这次6人驻留,本身就是对系统的一次“极限测试”。过去空间站多是3人驻留,6人的用水、用气、生活垃圾量都翻倍,再生系统却能稳稳hold住,这背后是无数技术突破的支撑。 除了水,氧气的供应也同样关键。空间站的氧气不仅来自地面携带的氧气瓶,更来自“电解水制氧”技术——把循环水分解成氧气和氢气,氧气供航天员呼吸,氢气则和二氧化碳反应生成水,实现“氧水循环”。 这样一套“自给自足”的系统,可不是一天两天就能建成的。早在上世纪90年代,中国载人航天起步时,航天员用水全靠地面一次性携带,每次任务都要精打细算,生怕浪费一滴。 从“靠地面送”到“自己造”,从3人驻留到6人长期生活,中国航天用了30多年时间,一步步突破技术壁垒,把“太空生存”从“勉强维持”变成了“舒适保障”。 可能有人会说,其他国家的空间站不也有再生系统吗?但要知道,中国的再生生保系统是完全自主研发的,没有依赖任何外部技术,从核心部件到软件系统,全是“中国造”。 这不仅保障了航天员的生命安全,更为未来的深空探测打下了基础。如果未来我们要去月球、火星,不可能每次都靠地面补给,再生生保系统就是航天员在深空的“生命线”。 这次神舟二十号乘组的超期驻留,虽然是一次意外的“考验”,但也让我们看到了中国载人航天技术的成熟和可靠。航天员在太空安心工作,背后是无数航天人在地面的默默守护。 从火箭发射到空间站运行,从物资补给到应急返回,每一个环节都凝聚着中国航天人的智慧和汗水。正是这份“精益求精”的态度,才让中国航天在国际舞台上站稳了脚跟。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![九九归一~[害羞][害羞]【中国🇨🇳航天神舟二十号航天员乘组在轨(天宫空间](http://image.uczzd.cn/11448696444141408155.jpg?id=0)