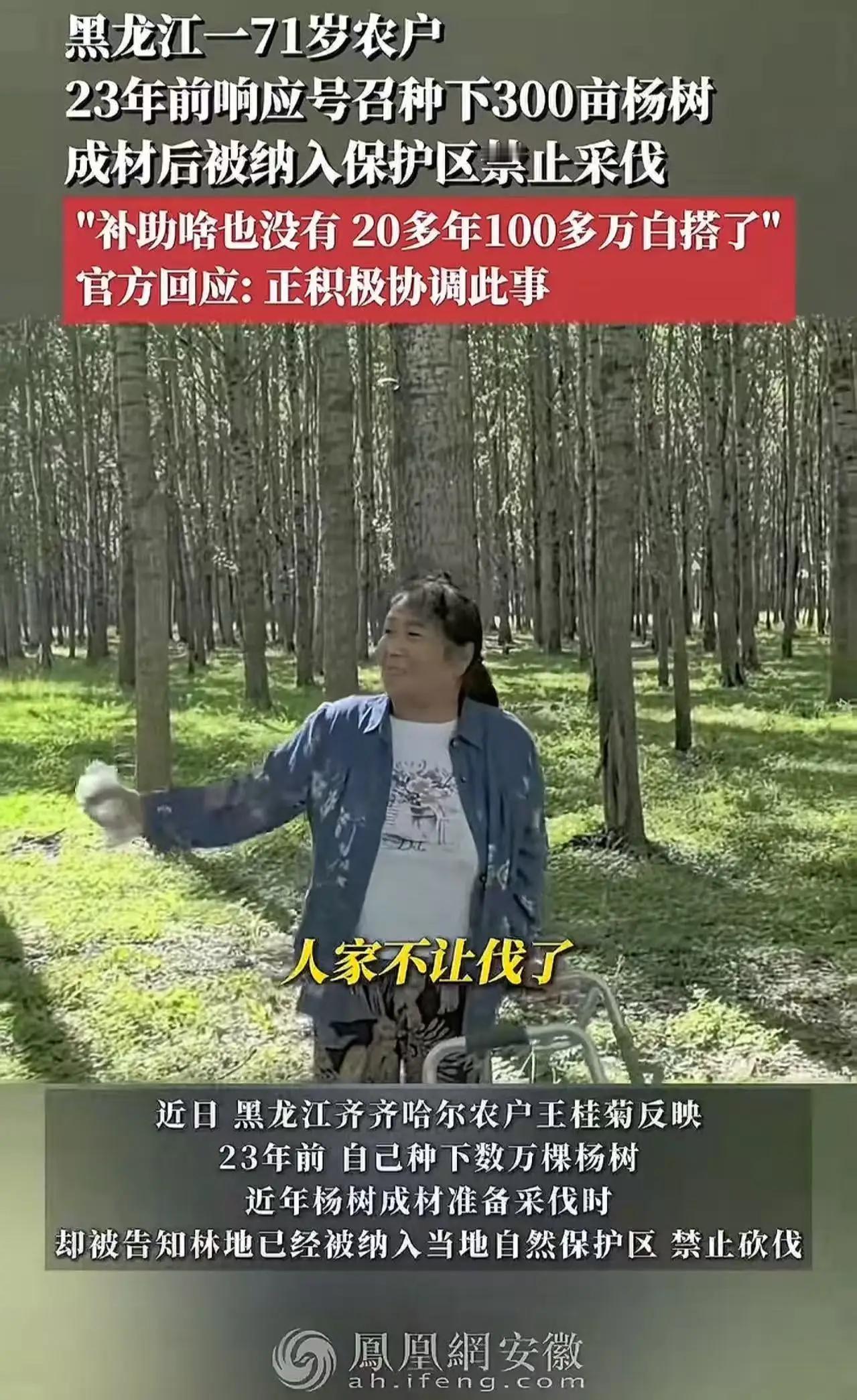

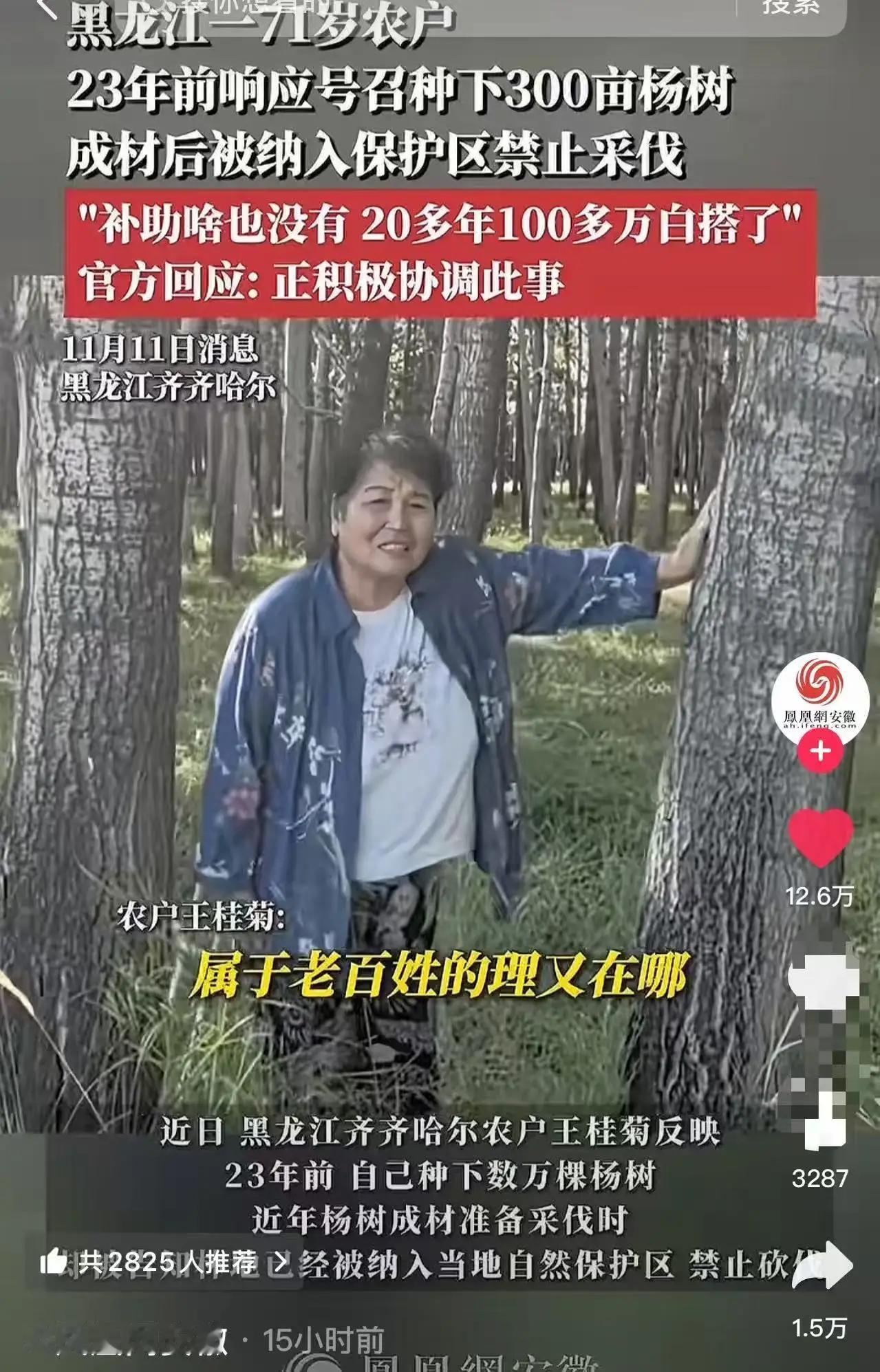

黑龙江icon,71岁农户23年前响应号召种下300亩杨树icon,成材后却被纳入保护区禁止采伐,一分补助也没有给农户!农户:“上哪里说理去!我20多年的投入,100多万白搭了!”官方回应:正积极协调此事! 71岁的王桂菊,攥着发黄的林权证,对着镜头抹眼泪:“我种了23年的树,如今成了“保护林区”,我这把老骨头连个说理的地儿都没有!” 1999年,响应政府“植树造林”号召,王桂菊和丈夫掏出全部积蓄,在300亩荒地上种下数万棵杨树苗。 夫妻俩每天天不亮就扛着锄头进山,给树苗浇水、除草、防虫,二十多年风雨无阻。杨树终于成材! 王桂菊满心欢喜,准备采伐卖钱,却突然接到通知:这片林地被划入省级自然保护区,禁止砍伐。 然而,令人心碎的是,王桂菊的辛勤付出似乎在一夜之间变得毫无价值。她的眼泪在镜头前滑落,声音哽咽:“我这辈子,几十年的汗水都白费了。为了这片树,我和丈夫几乎倾尽所有,投入了百余万的血汗钱,可如今却说不能采伐,连个说理的地方都没有。” 这不是个别现象,而是一场关于“保护”与“发展”的巨大冲突。在国家倡导绿色生态的今天,许多像王桂菊这样的普通农户,曾经用血汗浇灌出一片绿意盎然的希望,却被无情地划入保护区,成为“保护林”,却没有一分钱的补偿,甚至连采伐的权利都被剥夺。 这背后折射出什么?是对“生态保护”的盲目追求,还是对普通农户权益的漠视?当我们高喊“绿水青山就是金山银山”的口号时,是否也应该倾听那些在绿意中付出全部的农户心声?他们的辛勤劳动,难道就只能成为“保护”的牺牲品吗? 官方回应“正积极协调”,这句话听起来像是安抚,却难以抚平王桂菊心中的苦涩。多少类似的故事,隐藏在繁荣的表象之下?他们的付出,难道就只能变成一纸“保护令”,成为历史的尘埃? 我们不能忽视,保护生态固然重要,但更不能让那些默默奉献的农户成为牺牲品。或许,是时候反思:在追求绿色未来的同时,是否也应该建立一套更公平合理的补偿机制?让那些为生态付出的人,得到应有的尊重和回报。 王桂菊的故事,代表了无数像她一样的农户的心声。我们期待,不只是“协调”这两个字,而是真正行动起来,给予他们一个合理的交代。因为,绿水青山背后,是无数辛勤耕耘的身影,是他们用双手换来的绿色未来。 这不仅仅是一个农户的悲歌,更是一场关于公平、关于尊重的社会议题。我们每个人,都应为那些在绿意中付出的人鼓掌,也希望他们的努力,能在未来得到应有的认可和回报。头号周刊 栽杨树