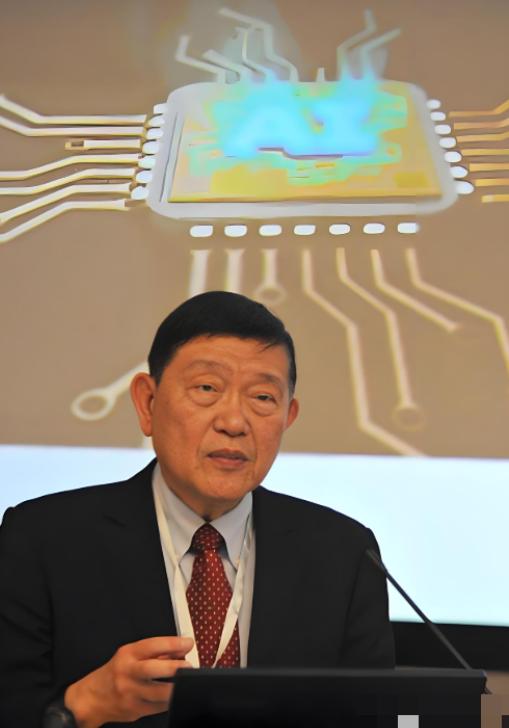

“我的国家美国,仍然是世界的希望,仍然是世界上光辉的典范!” 台积电创始人张忠谋,在接受《财富》杂志的专访时这样说道。 他还直言自1962年入籍后,“我的身份只有美国人,除此之外别无其他”。 这番话一出,立刻引发了舆论的强烈反响,无论是在大陆、台湾还是全球半导体圈内,都激起了不小的波澜。 张忠谋18岁时只身赴美,先后在哈佛、麻省理工、斯坦福读书,职业生涯巅峰是在德州仪器做到副总裁。 他的成长和成功路径,是典型的“美国梦”范本,对他来说,美国不仅仅是国籍,更是实现自我价值的土壤,这种深层的认同,哪怕台积电如今已是全球半导体龙头,他依然没有改变。 但张忠谋选择在台积电成立40周年之际、在美投资大手笔推进的当口,公开高调“认美”,其实更像是一场个人身份与企业全球战略的深度绑定。 台积电目前在美国亚利桑那州投资1650亿美元,规划三座晶圆厂,正争取美国《芯片法案》补贴,还要服务苹果、高通等大客户。 张忠谋此时的表态,无疑是向美国释放“政治忠诚”,为企业争取政策和利益铺路,延续台积电惯用的“补贴换投资”策略。 他主要生活在冷战时期的美国,那时的美国确实称得“世界灯塔”,而如今的美国政治极化、社会撕裂、高科技制造工会问题频发,亚利桑那工厂迟迟不能量产,补贴也没全额到位。 张忠谋对这些现实矛盾选择性忽视,固守自己青年时代形成的认知滤镜,这本身也折射出一代精英的复杂心理。 大陆舆论最为激烈,很多网友质疑张忠谋“忘本”,认为台积电的发展离不开大陆市场和产业链支持,尤其对他曾公开嘲讽“大陆10万亿造不出高端芯片”耿耿于怀。 华为自研麒麟9000s芯片问世,更被网友视为对张忠谋的有力回击,很多声音认为,无论台积电多么国际化,根本利益与大陆市场密不可分。 台积电是台湾经济的绝对支柱,创始人公开强调“只有美国人身份”,让不少岛内民众感到失落和失望。 也有人认为,张忠谋的个人身份选择和企业立场不该被强行捆绑,毕竟,企业家出身国际,个人认同很难用地域情感简单归类。 在行业内部,更多人关注的是台积电的全球布局和技术战略,台积电目前全球市值第一,先进制程牢牢掌握在新竹本部。 虽然在美国建厂,但业内公认,美国厂区的量产能力至少落后台湾2到3年,最核心的技术壁垒绝不会轻易外泄。 台积电对美国的“妥协”,更多是现实博弈下的策略性让步,用部分产能和投资换取政策、市场和安全保障,依然坚守核心技术不放手。 但这番表态也直接暴露了台积电“押注美国”的战略倾向,作为全球半导体产业链的关键一环,台积电过去一直努力在中美之间做平衡,既不能得罪美国,也不敢放弃大陆市场。 但张忠谋公开站队,某种程度上打破了企业此前刻意保持的模糊空间,无疑会加剧外界对台积电在中美科技战中立场失衡的担忧。 更现实的问题是,台积电的全球发展确实与大陆市场密不可分,早些年,大陆市场曾一度占到台积电营收的12%左右,华为、联发科等客户贡献巨大。 台积电的先进制程之所以能持续迭代更新,也离不开大陆庞大的订单和产业配套,如今因配合美国出口管制,台积电已停止向华为等大陆头部企业供货,市场份额流失不可避免。 张忠谋这番态度,势必让台积电在大陆的口碑和市场环境更加艰难。 与此同时,押注美国也面临不小的风险,美国政府一边希望台积电扩大投资、提供就业,另一边又对核心技术虎视眈眈。 近期美国多次要求台积电交出客户资料、工艺细节,甚至有呼声要求把最先进制程转移到美国本土。 台积电表面配合,实际始终保留核心力量在新竹,如何在“满足美国”与“守住技术底线”间平衡,是台积电无法回避的难题。 张忠谋的个人情感,其实与全球化早期精英的普遍心态高度重合,那一代留美工程师、科学家,很多都把美国视为理想国度,对美国科技体系和制度有着深厚的敬仰。 如今,随着台积电等企业在关键节点上站队美国,市场对“依赖单一企业”的风险有了更加清晰的认识。 无论是华为自研芯片的突破,还是国内各大半导体企业的崛起,背后都是自主创新驱动下产业升级的必然结果。 从更宏观的视角看,这场风波也是全球科技企业“去政治化”困境的缩影。科技企业本想在国际博弈中保持中立、服务全球市场,但现实远比想象中复杂。 张忠谋的表态,把台积电推向了更显性的阵营对立,也让外界更加看清科技产业链背后的地缘政治逻辑,今天的半导体,不只是产业,更是大国博弈的核心战场。 对于中国半导体来说,这种外部刺激反倒成了加速自主创新的“催化剂”,倒逼产业链补短板、提能力。 最终,只有掌握真正的核心技术,才能在全球竞争中立于不败之地,张忠谋的“美国梦”,注定会成为全球科技版图变迁中的一个标本和注脚。 参考信源: 台积电创始人张忠谋,受访时再次语出惊人 2025-11-08 东南军情

李君LCL

叛国贼