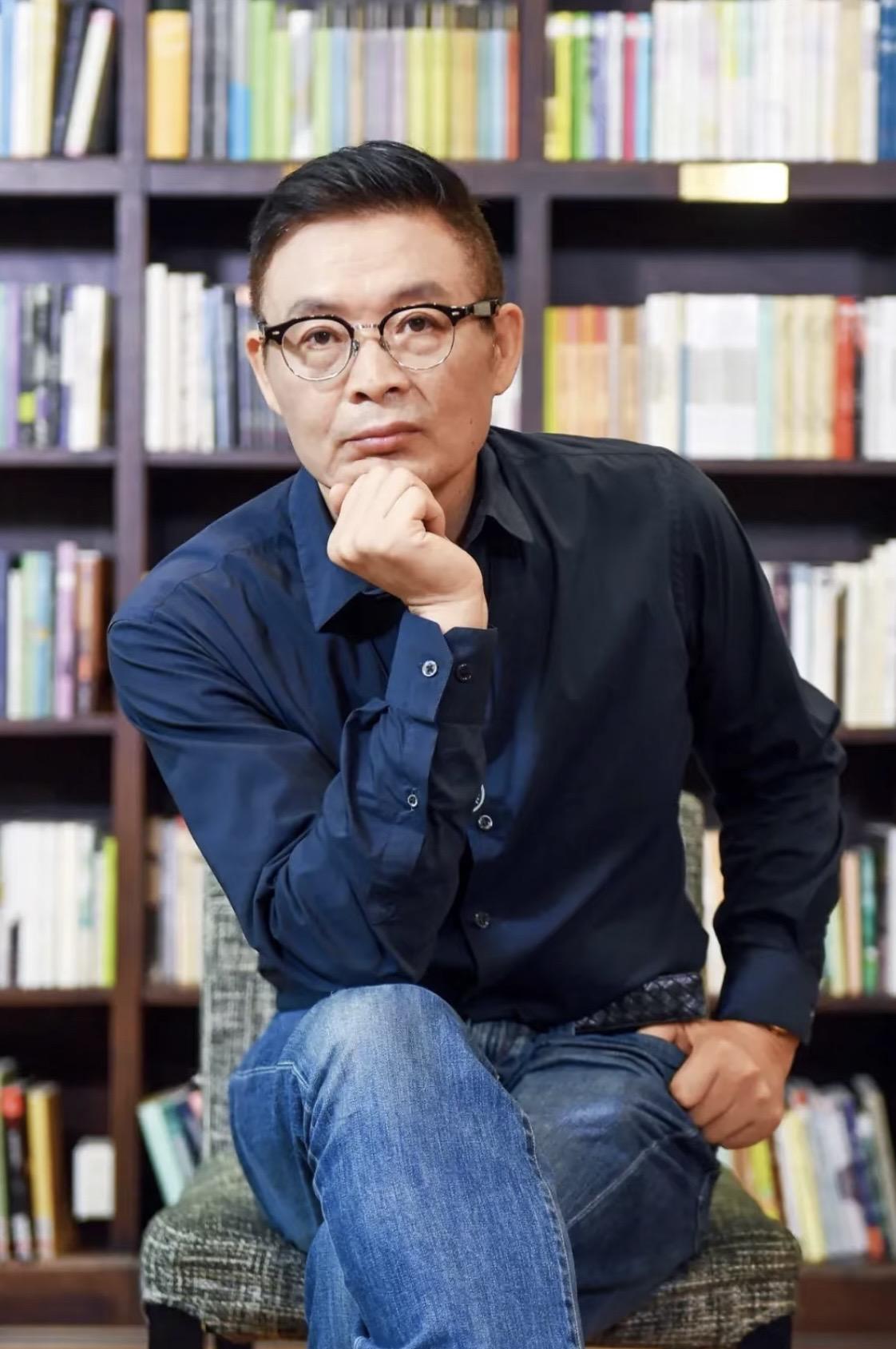

从书到电影再到舞台,麦家带着《风声》“回家”了。 这几天在杭州北山路秋水山庄,发生了一件挺有意思的事。 《风声》音乐剧要来了。就是那个很多人看过小说、电影,现在又要被搬上音乐剧舞台的《风声》。 在杭州首站发布会现场,一位外国朋友的话让人印象深刻。他说,好故事真的能打破东西方文化隔阂,直击人心。这话说得真好。 裘庄的故事,其实也是麦家的故事。如果你读过《风声》,一定记得封面上那句话:“经历过大孤独、大绝望的人,会懂得《风声》给你的大坚韧和大智慧。” 这话听着有点重,但确实是麦家创作时最真实的感受。 麦家的文学之路,始于童年的创伤。因家庭成分不好,他从小在歧视中长大,日记成了他唯一可以倾诉的“朋友”。12岁时,他为维护父亲与人打架,反被父亲打了两巴掌,这份委屈让他多年不再喊“爸”,只想逃离家乡。 1981年,他凭借出色的理科成绩考入军校,毕业后进入情报机构工作。这段特殊经历,成了他日后创作谍战小说的宝贵财富。期间他迷上西方文学,并在1986年发表了基于日记的小说,正式走上文坛。 1991年,他写下《解密》,却遭遇17次退稿。这让他仿佛回到了被歧视的童年,但他倔强地改了十一年,直到2002年出版,最终一举成名。 2007年写《风声》时,他正经历人生的低谷期——家庭、事业、健康都出了问题。他把所有这些痛苦都写进了书里,所以书里的“老鬼”在裘庄的挣扎才那么真实。 有意思的是,书里那个让人紧张的裘庄,原型就在西湖边。这次《风声》以音乐剧的形式回到杭州,像是一次真正的“回家”。 麦家的成长经历挺特别的。小时候因为家庭成分不好,他经常被同学欺负,只能把心里话都写在日记里。后来他考上军校,毕业后做了情报工作,这段经历成了他后来写谍战小说的宝贵财富。 他的作品如今在海外特别受欢迎,《解密》被译成30多种语言,《风声》也在近40个国家出版。有个细节很能说明问题——他的书入选了英国“企鹅经典”文库,这是继鲁迅、钱钟书、张爱玲之后,唯一获此殊荣的中国当代作家。 为什么外国读者也爱看他的书?也许就像那位外国朋友说的,虽然故事是中国的,但里面的情感是共通的。 把《风声》改成音乐剧,这个想法挺大胆的。用歌声来表现谍战的紧张悬疑,能行吗? 总制作人阿云嘎和整个团队下了很大功夫。他们请来了韩国的舞美设计师,打造了一个特别有压迫感的裘庄;音乐上也花了很多心思,既要保留原著的智力博弈,又要让情感通过旋律更好地传递。 麦家看完排练后特别惊喜,他说没想到音乐能让故事有这么强的张力。 这位外国朋友在现场还好奇地问麦家,有没有计划把《风声》音乐剧带到海外去演。 麦家老师的回答也特别真诚。他说,我们中国人那十四年抗战,有太多可歌可泣的故事,但世界上真正了解的人还不多。他觉得,《风声》音乐剧里,就有咱们中国人的那股子精神,他真心期待它能有机会走出国门,去讲讲这些故事。 你别说,这事儿还真不是没可能。麦家的小说在国外本来就有不少读者,电影也积攒了一些人气。现在要是用音乐剧这种形式,有音乐、有表演,多直观啊,说不定外国观众更容易被打动。 想想挺奇妙的,一个从西湖边诞生的故事,从书到电影,再到现在的音乐剧,一路走来,说不定下一站就是世界舞台。这已经不只是一个故事有多成功了,它更像在说:咱们中国的好故事,天生就有能走进世界心里的力量。 发布会结束的时候,麦家还说了句特别暖心的话:“杭州值得我爱,也值得世界的爱。” 或许很快,各地的观众都能通过《风声》音乐剧,感受到这份来自杭州、来自中国的独特魅力。