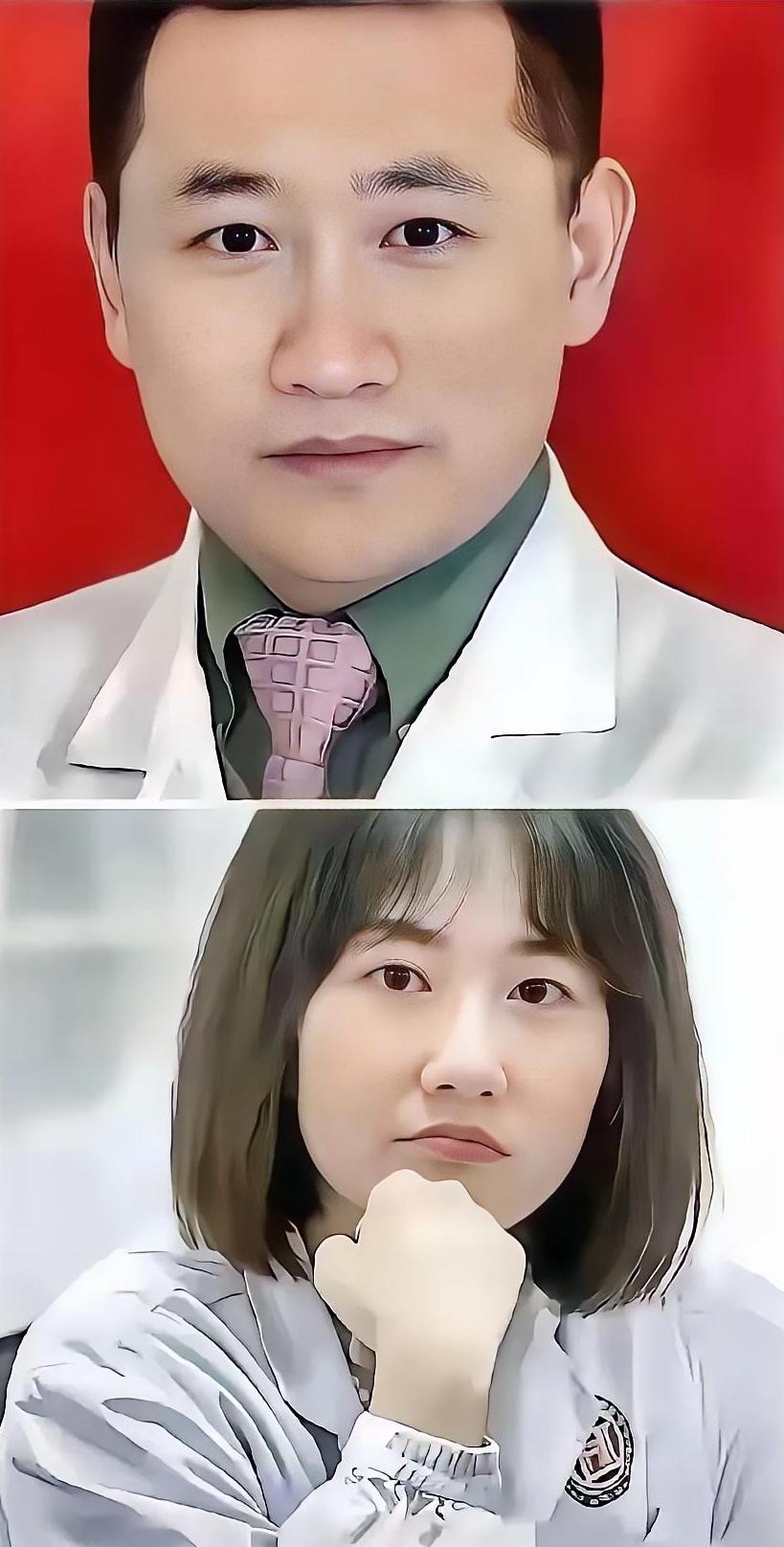

航天专家罗健夫,从发现癌症到去世仅仅只有4个月的时间,去世后,医生根据他的遗愿解剖他的遗体时才发现,他的体内竟布满了肿瘤。 谁能想到,这位把一生都献给航天事业的科学家,在生命最后四个月里,还在跟时间赛跑。罗健夫是我国航天工业部的高级工程师,上世纪70年代,他牵头研发“图形发生器”——这种设备是航天型号设计的关键工具,当时国外对我国严密封锁技术,国内连参考资料都寥寥无几。为了打破垄断,他带着团队钻进简陋的实验室,一待就是三年。 实验室里没有空调,夏天室温飙到四十多度,他光着膀子画图,汗水顺着脊梁骨往下淌,把草稿纸洇出一片片湿痕;冬天没有暖气,他裹着旧棉袄,手指冻得僵硬,却依然握着铅笔精准勾勒每一个数据。同事们记得,他的办公桌上永远堆着厚厚的书籍和图纸,台灯常常亮到后半夜,泡面桶堆在角落,有时候忙起来,一天只啃两个馒头。有人劝他注意休息,他总笑着摆手:“国家等着用设备呢,多赶一天,航天事业就能少走点弯路。” 其实早在研发期间,罗健夫就经常觉得腹痛、乏力,可他总以为是累的,随便吃点止痛药就扛过去。直到1982年,他在一次调试设备时突然晕倒,被同事紧急送进医院,检查结果如晴天霹雳——胰腺癌晚期。医生私下跟他的爱人说:“最多还有半年时间,让他好好休息吧。”可罗健夫刚从昏迷中醒来,第一句话就是问“图形发生器的调试数据出来了吗”。 得知病情后,他没有选择住院静养,反而跟医生“讨价还价”:“我还有很多工作没做完,能不能让我每天去实验室待半天?”医生拗不过他的执着,只能同意。那段时间,他每天早上七点就赶到实验室,忍着剧痛趴在桌上修改方案,额头上的汗珠砸在图纸上,他用袖子一抹,继续演算。有一次,同事发现他疼得浑身发抖,手里的钢笔都握不住,硬把他扶到椅子上休息,他却喘着气说:“没事,缓一缓就好,这个参数必须今天定下来。” 他甚至没告诉团队自己的真实病情,只说“有点小毛病,不影响工作”。直到后来,他实在撑不住了,才被强制住院。躺在病床上,他最牵挂的还是未完成的项目,让爱人把图纸和资料搬到病房,趁着精神好的时候就翻看、批注。生命最后几天,他意识已经模糊,嘴里还反复念叨着“数据”“调试”“ deadline”。 去世前,罗健夫拉着爱人的手,留下最后的遗愿:“我走后,把我的遗体捐给医院解剖,看看这病到底是怎么回事,或许能为医学研究做点贡献。” 1982年6月,罗健夫与世长辞,年仅47岁。当医生按照他的遗愿进行解剖时,所有人都被震撼了——他的胰腺、肝脏、腹腔里布满了大小不一的肿瘤,部分器官已经严重粘连,医生感慨:“他是凭着惊人的意志力,在剧痛中硬撑了四个月,换作普通人,早就垮了。” 罗健夫牵头研发的“图形发生器”,后来成功应用于我国多个航天型号的设计,填补了国内空白,让我国航天工业摆脱了对国外技术的依赖。而他的事迹被报道后,无数人被感动——他一生清廉,家里最值钱的东西就是一台旧收音机和满柜的书籍;他淡泊名利,研发成功后拒绝了所有荣誉,把功劳都推给团队;他把生命最后的光和热,都献给了挚爱的航天事业。 有人说,罗健夫是“拼命三郎”,可这份“拼命”背后,是对国家的忠诚,对事业的执着。他用47年的短暂生命,诠释了什么是“干惊天动地事,做隐姓埋名人”。那些布满体内的肿瘤,是他为国奉献的勋章;那些熬夜绘制的图纸,是他留给后人的财富。这种把个人理想融入国家发展的精神,永远不会过时。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

生活有希望

[玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰]