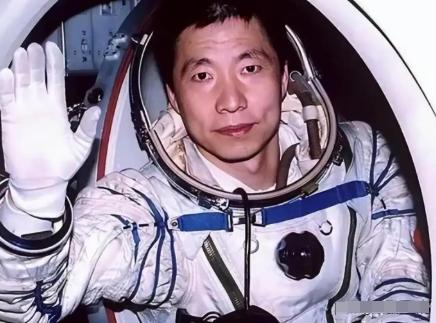

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。 2003年10月15号早上9点,酒泉的火箭一飞冲天,杨利伟坐着神舟五号成了中国第一个摸太空的人。 屏幕前的人都在哭,觉得这是天大的突破,可谁能想到,火箭刚飞到三四十公里高,就突然开始玩命地抖,杨利伟在舱里正经历着这辈子最接近死亡的时刻。 那不是普通的震动,是火箭和飞船产生的共振,8赫兹的低频震动叠加在6倍于体重的过载上,这种情况连训练时都没模拟过。 杨利伟后来回忆说,五脏六腑像要碎了一样,整个人疼得快扛不住了,脑子虽然清醒,可真觉得自己要牺牲在这儿了。 这26秒有多漫长?地面指挥大厅里,飞船传回来的画面是定格的,他一动不动,连眼睛都不眨,所有人都攥着拳头不敢出声,直到整流罩打开,阳光照进舷窗,他眨了下眼,大厅里才爆发出欢呼,有人喊着“利伟还活着”,那场景想想都揪心。 这26秒的共振可不是小事,人体对低频震动最敏感,内脏跟着共振的伤害是隐性的,可能当时查不出来,但对身体机能的影响是长远的。 航天员选拔标准有多严?别说有潜在损伤了,连龋齿、鼻炎都不行,毕竟太空环境太特殊,一点小问题都可能酿成大祸。 杨利伟这26秒相当于在鬼门关走了一遭,身体底子肯定受了影响,后来就算想再飞,医学评估这关也很难过,毕竟航天任务容不得半点侥幸。 更让人揪心的是太空中的敲门声,那种“咚咚咚”的声音,像木锤敲铁桶,没规律可循,在寂静的太空里听得清清楚楚。 当时就杨利伟一个人在舱里,外面是无垠的宇宙,换谁都得发毛,可他还得强装镇定完成任务。 后来这声音成了谜,直到十几年后才弄明白,是舱体材料在温差和压力变化下发生微小变形发出的声响,苏联和美国航天员也遇到过类似情况。 可当时谁知道啊?杨利伟只能硬扛着这份恐惧,这种心理上的压力,比身体上的痛苦更磨人。 虽然他心理素质过硬,但这种极端环境下的应激反应,对后续飞行的心理评估也是个重要考量,航天任务既要看身体,更要看心理状态,一点偏差都不行。 还有舷窗玻璃的裂纹,这事儿想想都后怕,飞船在太空中高速飞行,舷窗要是真出问题,舱体失压就是瞬间的事,杨利伟根本没有逃生机会。 虽然后来没详细说裂纹的具体情况,但从首飞任务的探索性来看,当时的技术还在磨合,这种未知风险无处不在。 杨利伟能顶着这些风险完成任务,已经是奇迹了,后来神舟六号、七号改进了技术,共振问题解决了,舱体材料也优化了,可这些改进都是用杨利伟的惊险经历换回来的,他相当于用自己的身体为后续航天员趟了条安全路。 其实杨利伟后来没再登天,还有个更重要的原因,他的经验太宝贵了,作为中国第一个上太空的人,他知道太空环境里哪些是训练没覆盖到的,哪些技术需要改进,这些一手资料比再飞一次更有价值。 2005年他就当了航天员科研训练中心副主任,后来又成了载人航天工程副总设计师,专门负责航天员培训和工程管理。 想想看,培养十个、百个航天员,能让中国航天走得更远,这比他个人再上一次太空意义大多了。 而且航天员选拔有严格的年龄限制,杨利伟1965年出生,首飞时38岁,后来年纪渐长,身体机能不如年轻人,航天驾驶员又对身体素质要求最高,自然会把机会留给更年轻的后辈。 可能有人会说,为啥国外有些航天员能多次飞天?可咱们得想,中国载人航天起步晚,首飞任务的风险比后来大得多,杨利伟遭遇的那些状况,后续航天员很少遇到。他就像个探路人,把最危险的路走了,后面的人才能走得更稳。 再说他后来的工作,从航天员训练到工程管理,每一样都是在为航天事业筑基,这种贡献可比单纯飞天大多了。 当年他返回地球时,嘴角还因为落地时没摘耳麦被划伤了,虽然只是皮外伤,但也能看出首飞任务的仓促和不易。 现在咱们的航天技术越来越成熟,航天员能在太空驻留半年甚至更久,可别忘了,这一切的起点,是杨利伟那21小时的生死飞行,是他那26秒的濒死体验,是他在太空中硬扛恐惧的勇气。 他后来没再登天,不是不能,而是不需要了,他把机会留给了年轻人,自己则站在幕后,为中国航天保驾护航。这种取舍,比再次飞天更让人敬佩。