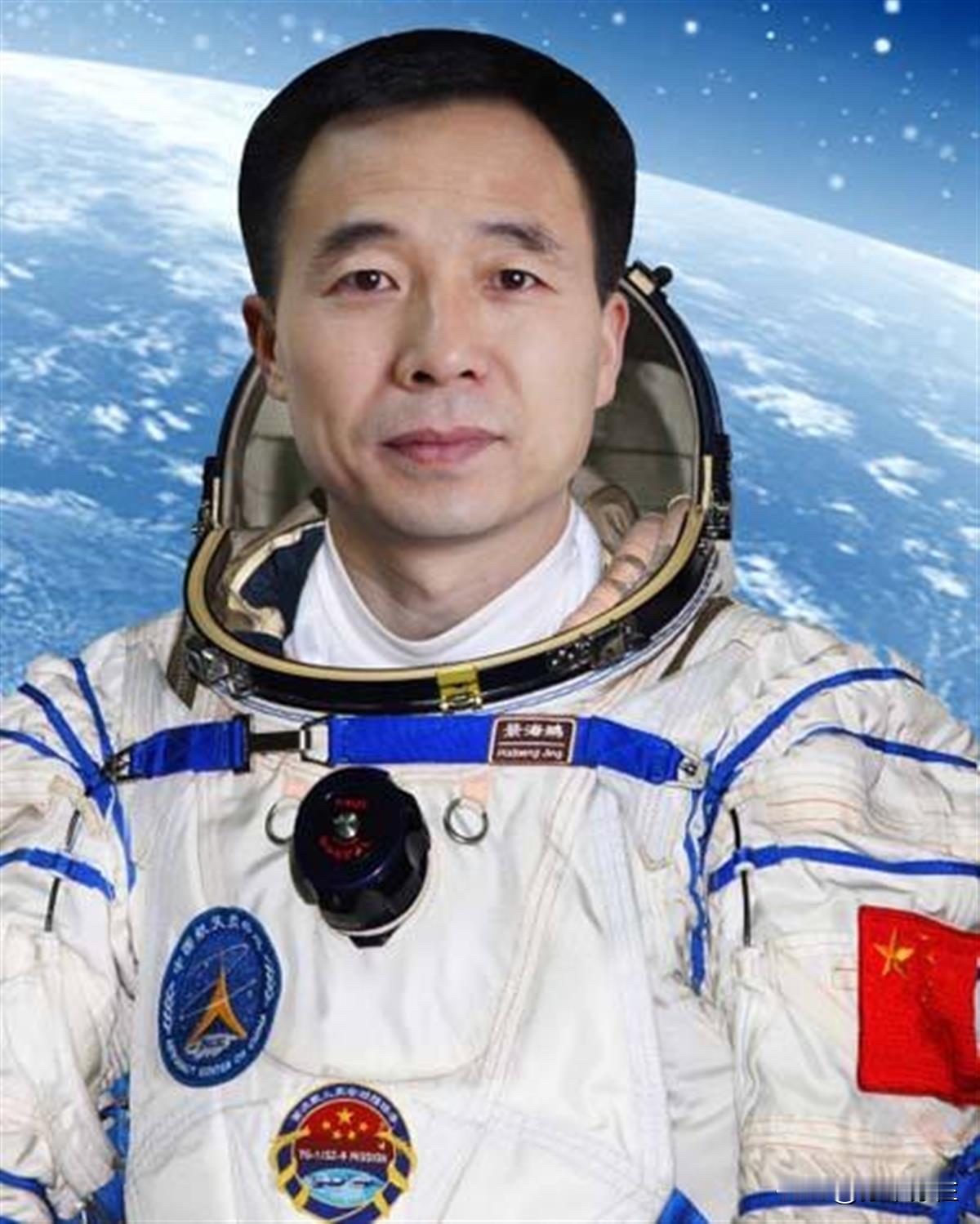

中国人首次太空跑步,景海鹏连跑一小时! 天宫二号跑台上,航天员景海鹏在失重环境中创下中国人首次太空跑步纪录,连跑一小时,远超地面预期。 2016年11月7日,神舟十一号航天员景海鹏和陈冬进入天宫二号空间站第20天,中国人首次实现了太空跑步这一突破性壮举。 太空跑步尝试之初,两位航天员都面临失重环境下的独特挑战——起初根本无法跑起来。 在最初的跑步尝试中,景海鹏和陈冬都遇到了困难。失重环境导致他们无法像在地球上那样正常控制姿态,跑台锻炼显得举步维艰。 航天医学基础与应用国家重点实验室副主任王林杰解释道:“最初跑不起来,是姿态控制的问题”。 经过两三天的不断尝试,景海鹏终于在第三天成功跑起来,并且一举连续跑了一小时。 这一成绩远远超过了地面工作人员设定的半小时锻炼目标。 原来太空跑步与地面跑步截然不同。 天宫二号的跑台上设计了专门的“束缚系统”,才使得在失重环境下的跑步成为可能。 浙江大学跨学科研究团队承担了此次任务的“束缚装置”设计和研制工作,历经三年精心设计和反复试验,才完成了系列地面模拟条件下的验证。 这种特异性设计装置帮助航天员能够在太空失重环境中正常使用跑步机等健身器械。 在太空中,航天员的身体会发生显著变化。 王林杰解释说,失重会导致人身体的骨骼、肌肉发生一定变化:“脊柱的肌肉一放松,人的自然身高会增加,这对脊柱稳定性有影响。” 运动是对抗失重负面影响的关键措施。 王林杰指出:“运动可以帮助航天员对抗失重带来的影响。比如血容量下降,通过锻炼提升血容量;肌肉萎缩,通过运动锻炼肌肉。” 除了跑步,航天员们还使用拉力器进行力量锻炼,并穿着专门的“企鹅服”来维护肌肉功能。 景海鹏完成太空跑步后,第一时间申请与地面通话,分享这一喜讯。这一刻,中国人终于在太空中留下了奔跑的足迹。 与此同时,陈冬也在太空中尝试了自行车锻炼,他的运动量峰值接近他在地面的最高水准。 这场太空跑步并不仅是体能挑战,更是中国航天科学研究扎实步伐的见证。航天员写真 航天员首餐 航天员身高 中国太空第一步