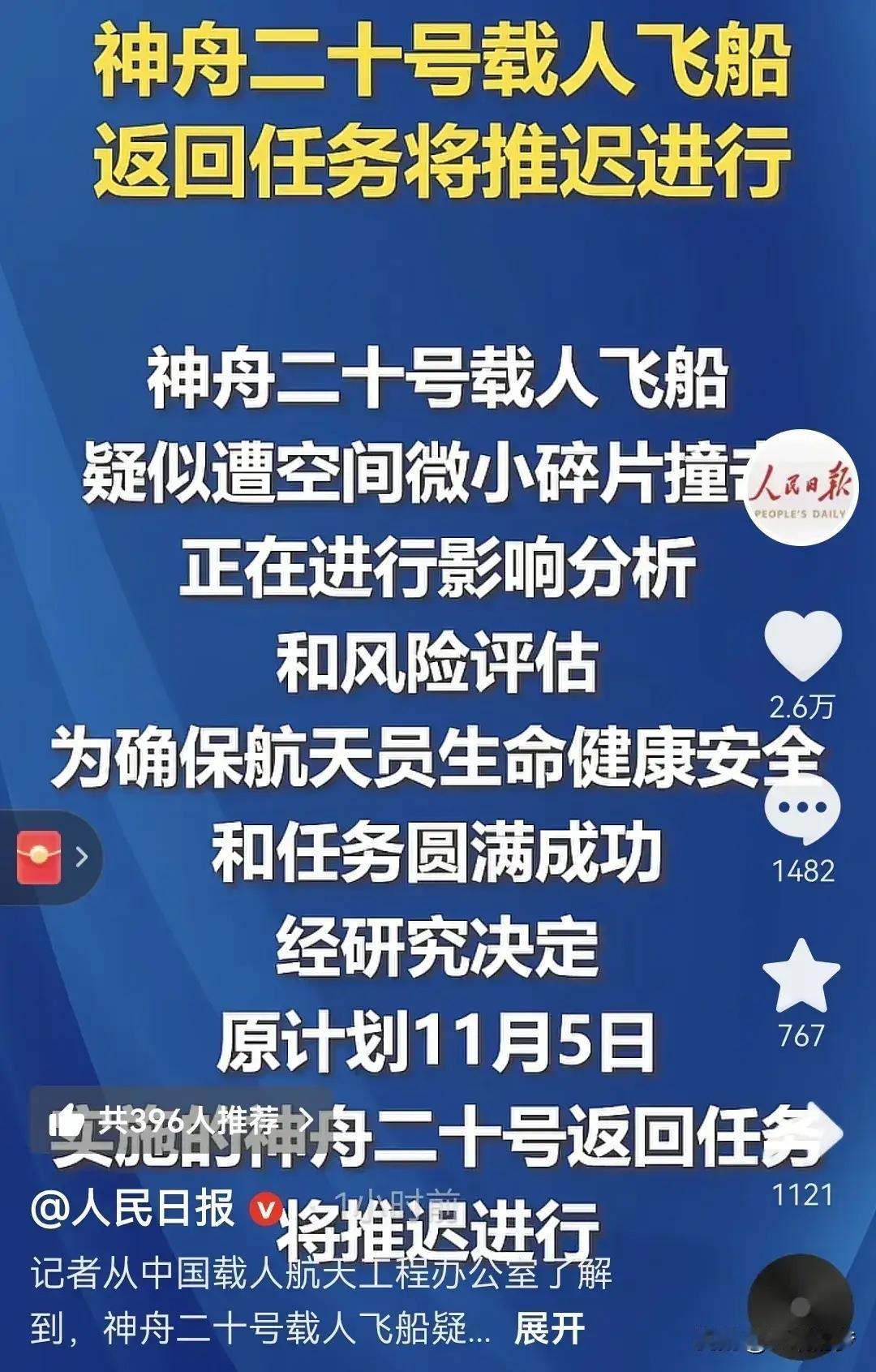

三位航天员怎么也想不到 原定今天的归期会有波折 昨天还在刷新闻说今晚能在电视里看飞船落地,激动得我早就定好闹钟,一定要看看英雄们返回时的一幕,结果今早一醒来,打开手机就看到推迟的消息,心里那股盼头突然就悬在半空。 但看新闻里说地面早就备好了无人机、照明灯,救援队伍整整齐齐等在东风着陆场,连黑夜里找飞船的法子都想周全了,这推迟肯定是为了更稳妥 谁的心里不跟着揪一下?昨晚还在朋友圈刷着“欢迎英雄回家”的祝福,不少人提前备好零食、守在屏幕前,就盼着亲眼见证返回舱划破夜空的瞬间,结果一句“推迟返回”,让所有期待都多了几分牵挂。可这份牵挂里,没有抱怨,全是理解——太空探索从来不是“按表走”的差事,天上的环境瞬息万变,哪怕一丝气流、一点轨道偏差,都可能影响返回的安全性,推迟绝非意外,而是对生命最郑重的负责。 很多人可能不知道,航天员返回地球的每一步,都像在“走钢丝”。从脱离空间站到进入大气层,再到精准着陆,全程要经历“黑障区”的通讯中断、数千米高空的高速下坠、着陆瞬间的剧烈冲击,任何一个环节都容不得半点马虎。地面指挥中心要实时监测轨道参数、气象条件,还要根据航天员的身体状态动态调整方案,就像为他们铺一条“安全索道”,每一颗螺丝、每一组数据都要反复校验。 这次推迟,大概率和气象条件密切相关。东风着陆场位于沙漠腹地,看似空旷,实则天气变幻莫测——春季的沙尘、突发的阵风,都可能给返回舱着陆和后续救援带来风险。记得神舟十三号返回时,就曾因为高空风力超标,临时调整了着陆时间,最终在更适宜的气象窗口安全落地。这次地面团队提前部署的无人机巡查、多区域照明覆盖,还有随时待命的医疗救援车、搜救直升机,都是为了应对各种突发情况,哪怕多等几个小时,也要把风险降到最低。 航天员在太空里更是从容应对。虽然归期推迟,但从官方发布的消息来看,三位航天员状态良好,还在按计划开展返回前的准备工作——检查返回舱设备、整理实验数据、穿戴舱内航天服,每一个动作都有条不紊。想想他们在太空驻留数月,早已习惯了“服从指令、随机应变”,哪怕面对突发状况,也能凭借过硬的专业素养沉着应对。可谁又能说他们不想家?或许在调整计划的间隙,他们也会透过舷窗望向地球,心里默念着“再等等,马上就能见到亲人了”。 这份“稳妥”背后,是无数航天人的默默坚守。东风着陆场的搜救队员们,早就顶着风沙搭建好了临时指挥帐篷,手里的对讲机24小时保持畅通,眼睛盯着屏幕上的轨道数据,生怕错过任何一个信号;北京航天飞行控制中心的工程师们,熬红了眼睛反复测算参数,每一次方案调整都要经过上百次模拟推演;医疗保障团队更是严阵以待,从航天员落地后的初步检查到后续的健康监测,每一个流程都制定了多套预案。他们或许不常出现在镜头前,但正是这些“幕后英雄”的精益求精,才让航天员的每一次出行都有了最坚实的后盾。 有人说“推迟返回是不是出了意外”,这种担心完全可以理解,但了解中国航天的人都知道,“稳中求进”从来都是我们的行事准则。从神舟五号首次载人飞行到如今的空间站常态化驻留,中国航天之所以能一步步走到世界前列,靠的就是这份不急于求成、不心存侥幸的严谨。当年神舟七号出舱时,翟志刚叔叔面对轨道舱突发故障,一句“我已出舱,感觉良好”的背后,是地面团队无数次的应急处置演练;神舟十二号返回时,为了让航天员更舒适,团队特意优化了返回舱的座椅设计,连着陆缓冲的力度都精准调控。每一次“慢下来”,都是为了更安全地“抵达”。 此刻再看那些守在屏幕前的网友,评论区里没有焦虑,全是温暖的守候:“没关系,我们等得起,英雄们安全第一”“多等一会儿算什么,只要能平安归来就好”“向航天人致敬,你们的严谨就是我们的定心丸”。这份跨越千里的牵挂,早已超越了简单的期待,变成了对中国航天最真挚的信任。我们相信,地面团队的每一次测算、每一次调整,都是为了让航天员的回家路更顺畅;我们也相信,三位航天员一定能在最适宜的时机,平安降落在祖国的怀抱里。 其实人生就像航天探索,哪有永远一帆风顺的旅程?偶尔的“推迟”“绕行”,不是挫折,而是为了避开风险、找准最佳路径。中国航天教会我们的,不仅是探索未知的勇气,更是敬畏科学、精益求精的态度。那些看似“不期而遇”的波折,最终都会变成“如期而至”的圆满。 现在,救援队伍还在东风着陆场严阵以待,地面指挥中心的灯光依旧明亮,无数人的心和三位航天员紧紧连在一起。我们不需要急着催促,只需要静静守候,因为我们知道,当返回舱最终落地的那一刻,所有的等待都将化作最热烈的欢呼。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。