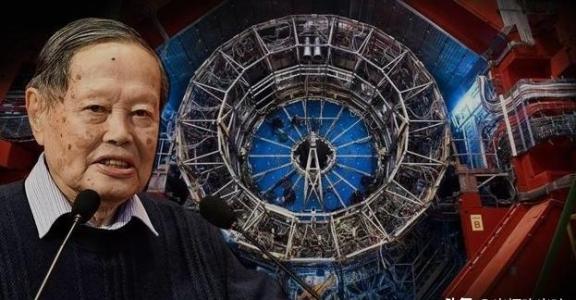

一定要建,不建中国将落后30年!”2016年,杨振宁曾顶着骂名,极力反对花2000亿建大型粒子对撞机,杨振宁指出:“就算建成,也是给外国人做“嫁衣”,不如把这2000亿元用在基础教育上,才是真正的‘钱花在刀刃上’!”中科院院士王贻芳却说:一定要建,不建中国将落后30年。 杨振宁明确反对该项目,并以美国超导超级对撞机(SSC)因预算从300亿暴涨至千亿导致项目流产的案例,警示其中存在的资金风险,这位诺贝尔物理学奖得主进一步指出,在希格斯玻色子被发现后,高能物理的"黄金时代"已经结束,仅靠提升设备性能难以实现理论突破。 在他看来,当基础教育仍存短板、医疗资源尚需补足时,将巨额资金投入"为他人做嫁衣"的项目实非明智。 正如他推动的"强基计划"所揭示的,中国在奥数领域屡获国际大奖却难出顶尖物理学家,恰因启蒙教育根基未牢。 王贻芳的回应则如破晓晨光,作为CEPC方案提出者,他强调对撞机不仅是探索希格斯粒子、破解宇宙起源的"超级显微镜",更能催生超导磁体、精密探测器等核心技术链。 北京正负电子对撞机(BEPC)在粲物理领域的领先成果,已为中国积累了宝贵经验。 更深远的意义在于,大型科研装置能构建国际科研枢纽,吸引全球顶尖人才,形成从基础研究到产业应用的完整生态,正如欧洲核子研究中心(CERN)催生万维网,中国对撞机也可能孕育颠覆性创新,避免在关键领域受制于人。 这场争论的本质,是科技发展路径的"理想与现实"之辩,杨振宁代表"谨慎务实派",担忧资源错配与人才断层,王贻芳则是"前瞻布局派",主张抓住战略机遇期实现跨越。 争议背后,是发展中国家在科技追赶中必须面对的平衡难题:既需解决"卡脖子"技术,又要布局前沿基础研究。 这场辩论的终极价值,在于为科技决策提供多维视角,杨振宁的警示提醒我们警惕"技术大跃进"陷阱,避免重蹈美国SSC覆辙。 王贻芳的坚持则启示我们:基础研究与应用技术需双轮驱动,中国当下的科技战略应建立动态平衡体系,在量子计算、人工智能等前沿领域保持适度超前投入,同时在基础教育、职业培训等"人才供给侧"深化改革。 更重要的是,需完善重大科技项目的全周期评估机制,将国际合作转化为可控的技术吸收过程。 唯有如此,才能避免"为他人做嫁衣"的困局,真正实现从科技追赶到引领的跃升。 这场跨越十年的争论,终将沉淀为中国科技治理的宝贵智慧,指引我们在理想与现实的天平上,走出最稳健的破局之路。