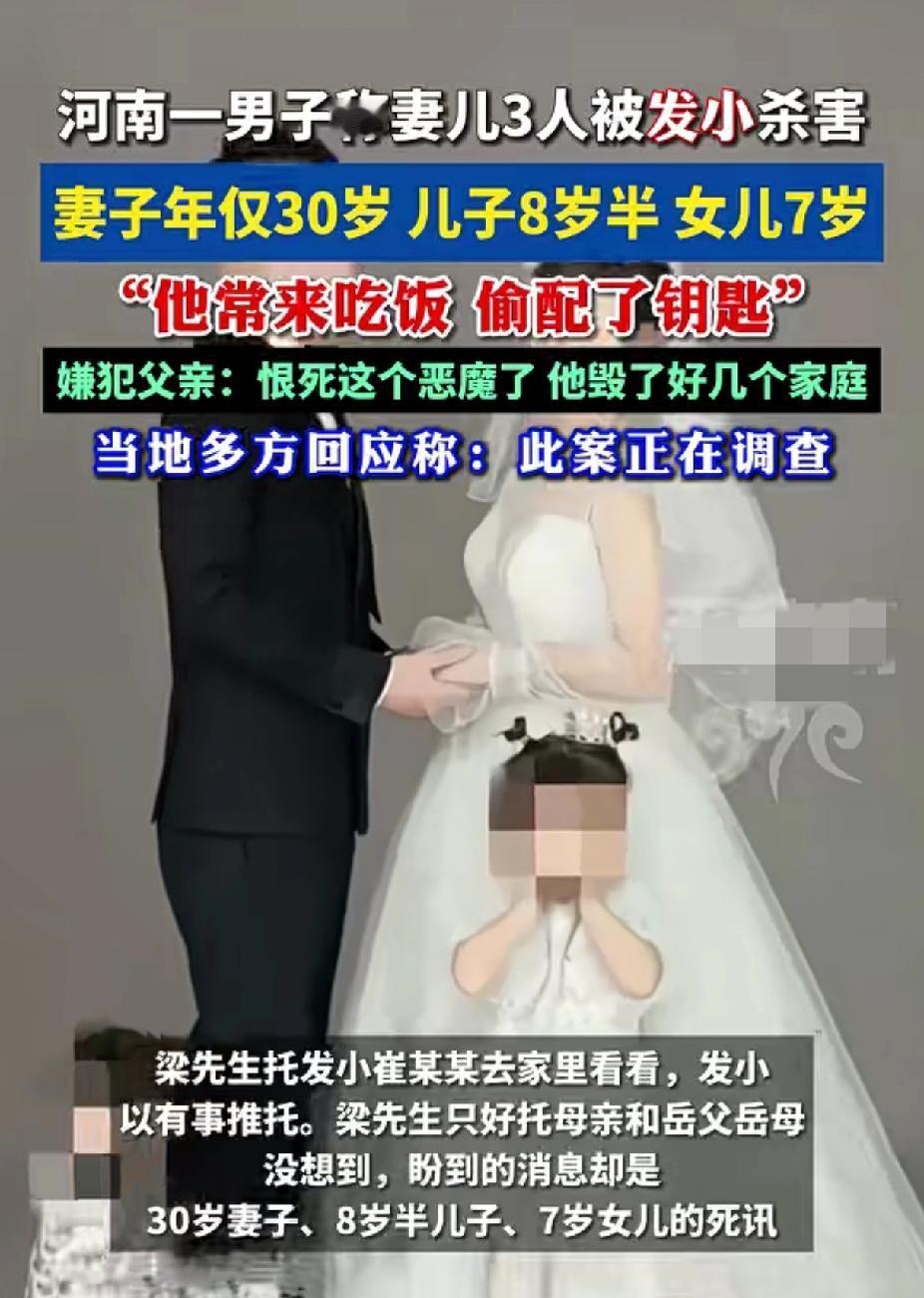

发小偷配钥匙弑杀妻儿3人:“熟到没边界”的信任,到底有多致命? “他常来家里吃饭,没想到会下此毒手”——男子痛诉发小偷配钥匙杀害妻儿3人的新闻,让“发小”这个承载着童年情谊、信任无间的词,蒙上了血腥的阴影。这场悲剧撕开的,不仅是一桩恶性刑事案件的残酷真相,更抛出了一个极具争议的命题:成年人之间,哪怕是“穿一条裤子长大”的情谊,是否也该守住边界?无底线的信任,到底是情分,还是给恶念递刀的隐患? 网友的讨论瞬间撕裂成两派:一边痛斥凶手的狼子野心,感慨“知人知面不知心”,认为发小的背叛是人性之恶的极致爆发;另一边却提出了尖锐的质疑:“常来家里吃饭”为何会让对方有机会偷配钥匙?是否是主人家的“过度信任”,模糊了安全边界,给了凶手可乘之机?这并非受害者有罪论,而是戳中了很多人不愿面对的现实——我们总把“不分你我”当作情谊深厚的证明,却忘了“距离产生安全”是成年人世界的基本生存法则。 发小、挚友之间的信任固然珍贵,但信任不等于“无防备”。家门钥匙是隐私的最后一道防线,它背后是家人的安危、居家的私密。允许他人频繁出入家中本无可厚非,但放任到让对方有机会偷配钥匙而浑然不觉,这份“信任”早已超出了合理范畴,变成了对风险的漠视。现实中,多少悲剧都源于“熟人作案”?正是因为熟悉你的作息、了解你的软肋、甚至掌握你的出入方式,熟人才更容易突破防线,让恶念得逞。 有人说“这样的发小根本不算朋友”,可人性的复杂恰恰在于,恶念往往藏在“日常温情”的伪装下。凶手或许正是利用了“常来吃饭”的熟络,一步步降低主人家的警惕,才得以顺利偷配钥匙、实施犯罪。这场悲剧给所有人敲响了警钟:成年人的情谊,应该是“亲密有间”的。不是要对朋友处处设防、心生猜忌,而是要守住底线——有些边界不能破,有些隐私不能露,有些信任不能毫无保留。 当“发小”变成“凶手”,当信任换来灭门之灾,我们不得不反思:所谓的“铁哥们”“好闺蜜”,真的值得我们交出所有防备吗?或许,真正健康的关系,从来不是“毫无保留”,而是在信任与边界之间找到平衡。毕竟,人性经不起考验,而我们能做的,就是不给恶念任何可乘之机。这不是冷漠,而是对自己和家人最基本的负责。