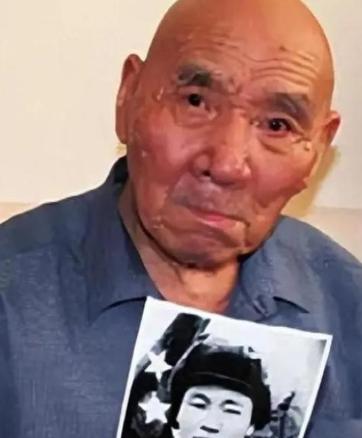

1953年,毛主席见到志愿军“打坦克英雄”苏吊蛋后,觉得这个名字实在不雅,便笑着对他说:“我把你的名字改一下,” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 苏吊蛋出生于山西太原的一个贫苦农家,家中人多地少,日子十分艰难,按照当地的传统,父母为这个瘦弱的孩子取了一个“贱名”,希望他能好养活,这个名字从此伴随了苏吊蛋的童年与少年,年幼的苏吊蛋常年奔波在田地和放牧的路上,灶台旁的炊烟和田埂上的泥土,几乎构成了他全部的生活背景,饥饿和劳作磨砺了少年,年纪轻轻就练出了一副结实的筋骨,也养成了不服输的倔强性格。 1945年,抗战胜利的曙光初现,八路军队伍进入了太原附近的村庄,苏吊蛋望着这些纪律严明的战士,心中第一次有了向往,放下锄头的那一刻,苏吊蛋加入了部队,从此彻底改变了自己的命运,在部队中,苏吊蛋从最基础的勤务兵做起,凭借着吃苦耐劳的品质和天生的敏锐直觉,迅速成长为一名令人信赖的战士,无论是训练场上的严格要求,还是战场上的生死考验,苏吊蛋总是冲在最前面,在一次攻坚战中,他冒着枪林弹雨冲向敌人的碉堡,腿部中弹仍坚持完成任务,战后被部队记功嘉奖,这份坚韧和勇敢,为苏吊蛋赢得了战友们的尊重,也为他后来成为“打坦克英雄”奠定了基础。 1950年,抗美援朝战争爆发,苏吊蛋所在的部队接到命令入朝作战,在朝鲜的战火中,苏吊蛋再一次展现出非凡的战斗直觉与决断力,甘凤地区的一场战斗中,敌军坦克群逼近阵地,形势异常危急,作为炮长的苏吊蛋迅速判断战局,果断调整火炮方向,接连摧毁多辆敌军坦克,为部队赢得了宝贵的战机,这一战,他荣获“打坦克英雄”的称号,也让他的名字成为了部队英雄榜上的一员。 战争的胜利让苏吊蛋有了走进人民大会堂的机会,英模代表的身份让他第一次站在全国瞩目的位置,也让他的名字引起了毛主席的注意,毛主席认为,这样一个带有乡土气息的名字,已难以匹配苏吊蛋在战场上的英勇表现,于是,毛主席为苏吊蛋改名为“苏兆丹”,寓意美好前程与赤诚忠心,从此,苏吊蛋的名字成为了历史的一部分,承载的不仅仅是个人的荣耀,更是国家对英雄的尊重。 改名之后,苏兆丹的人生并未因战功和荣誉而变得平坦,复员回到地方后,苏兆丹选择了耐火材料厂的一份普通工作,开始了一名普通工人的生活,他没有选择留在部队,也没有追求任何特殊待遇,而是默默地融入了工厂的生产一线,在灰尘弥漫、工作强度大的环境中,苏兆丹始终是最勤恳的那一个,无论是搬运重物还是加班加点,他总是以身作则,严格要求自己,厂里的年轻工人都敬佩这位不多话但做事认真的老前辈,称他为“苏老炮”。 尽管身上的伤疤和旧伤在阴雨天总是隐隐作痛,苏兆丹从未向任何人提起自己的战场往事,那些代表着荣耀的军功章被他小心地锁在铁皮箱里,从不对外炫耀,甚至连家人也很少了解他过去的辉煌岁月,苏兆丹习惯了平凡的生活,用日复一日的劳动践行着对家庭和社会的责任,他始终保持着军人的作风,严于律己,低调内敛。 直到2000年,地方志工作人员在整理抗美援朝相关档案时,才偶然发现了苏兆丹的英雄身份,消息传开后,工厂为苏兆丹举办了小型的表彰活动,并为他建立了展板,展示他的军功章和旧军装,面对迟来的关注和荣誉,苏兆丹依然平静如常,他对年轻工人们说,“战场上的胜利是集体的功劳”,从不居功自傲。 晚年的苏兆丹依然保持着简朴的生活习惯,他将更多的关注放在子女教育上,认为知识和文化才是未来的希望,他的子女也因此成为了村里最早一批走出乡土、接受高等教育的年轻人,对于自己的名字,苏兆丹曾经告诉孙辈,“名字的含义要对得起自己的行为”,这句话,既是老人对自己的要求,也是对后代的期许。 信息来源:新华社解放军分社编.战斗英雄 第5卷.新华出版社.1999.02.第73页