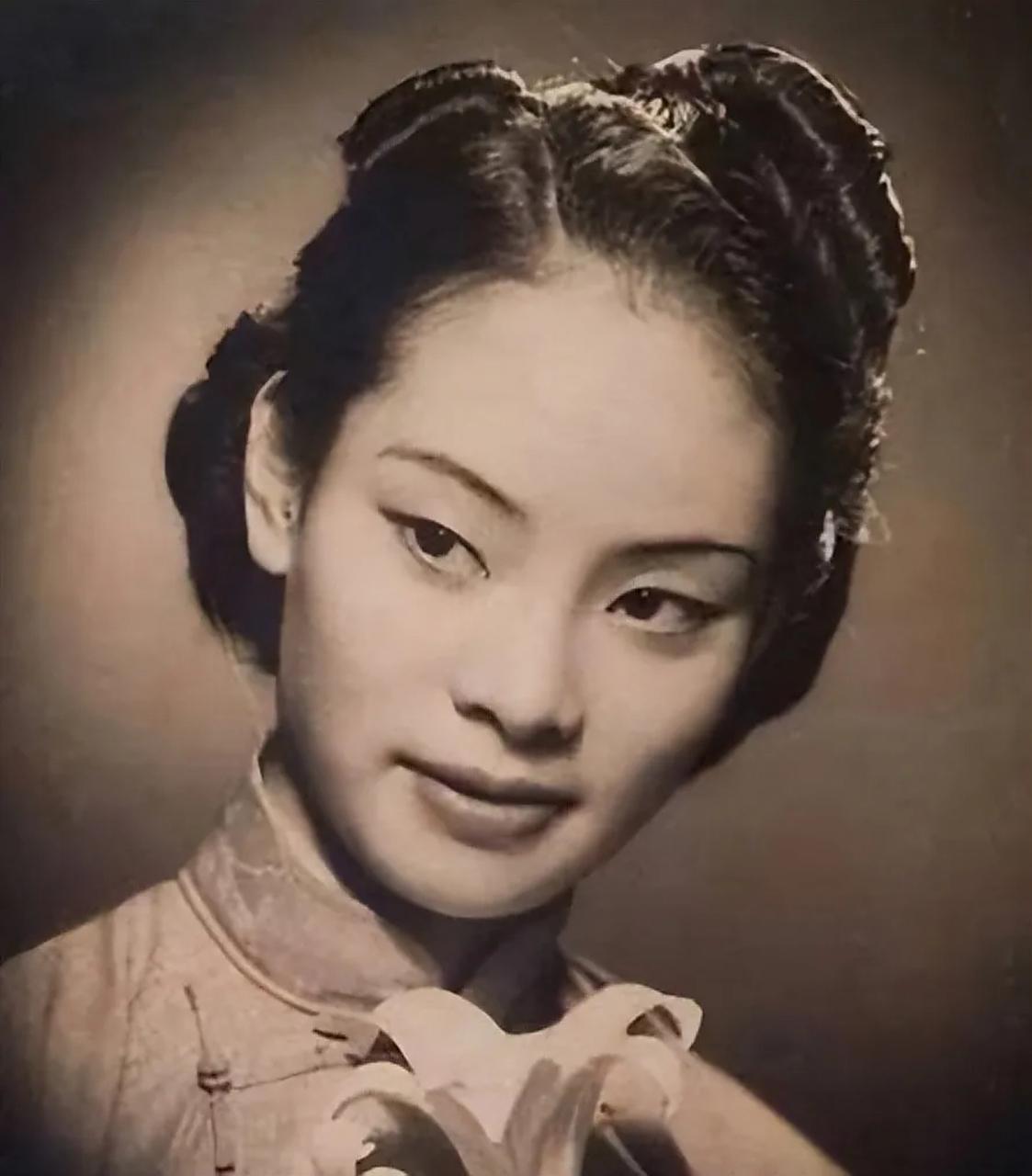

1970年,陈独秀58岁的女儿陈子美身绑5个空油桶,带着小儿子偷渡香港,9个小时后,母子俩奇迹般抵达目的地,哪知,刚上岸,就遇到警察,陈子美很是沮丧,不料,警察的举动让她大感意外。 1970年9月的那个夜晚,广州大鹏湾的海风裹着咸腥味,58岁的陈子美牵着13岁的小儿子李莹堃,腰上捆着五个用布袋扎紧的空油桶,像抓住最后一根救命稻草似的,悄悄钻进了漆黑的海水里。 这位乳名“嬉子”的女子,是陈独秀与第二任妻子高君曼的长女,自幼跟着父母辗转上海、北京,13岁就因父母失和随母迁居南京,早早尝尽颠沛之苦,年轻时在杭州电信局做过事,两段婚姻皆不如意,最终在广州靠接生勉强糊口。 可文革的风暴让日子难以为继,孩子因家庭出身受排挤,走投无路的她,只能选择用这种近乎赌命的方式,带着小儿子逃往香港寻活路。 海水冰凉刺骨,快六十的她体力早已不支,每划一下手臂都像灌了铅,浪头一次次把母子俩卷进海里,她死死护住儿子,中途捆油桶的绳子松动,情急之下竟用牙咬住绳子重新打结,牙齿磨得生疼,却让她更清醒——绝不能放弃。 整整九个小时,他们在黑暗中躲避巡逻船,凭着一股母性的执念,终于在天快亮时,爬上了香港新界西贡的海滩。 浑身湿透、冻得发抖的母子俩刚瘫倒在地,一束手电筒光就打了过来,陈子美心凉了半截,以为等待他们的是遣返或关押。 可没想到,香港警察没有动手,反而温和地询问情况,有警察脱下外套披在小儿子身上,还有人递来热水和食物,带队警官请示上级后,竟决定先把他们安置在警署,而非直接遣返。 其实这并非偶然,当时香港虽未正式实施“抵垒政策”,但70年代初对内地偷渡者的处理已相对宽松,加上社会对底层求生者的共情,才让这对母子得到了喘息之机。 在警署不久,陈子美就联系上了早已逃到香港的大儿子,一家三口在荃湾纱厂打工维生,她凭着早年接生的经验开了间小托儿所,总算过上了安稳日子。 陈子美的故事,是那个特殊年代无数普通人命运的缩影。 你很难想象,一个曾经的名门千金,会沦落到靠五个空油桶赌命的地步,可时代的浪潮从不会因出身留情,她的坎坷,既是个人的不幸,也是一个时代的印记。 警察的举动之所以让人动容,是因为在冰冷的制度边缘,终究藏着人性的温度,那种不加评判的善意,成了她绝境中的一束光。 她身上藏着父亲陈独秀的倔强,从19岁丧母独自打拼,到中年偷渡求生,再到晚年在美国被盗后靠救济金度日,哪怕94岁孤独离世,她从未向命运低头。 那个用牙咬住绳子的瞬间,不仅是为儿子续命,更是对苦难命运的反抗,这种母爱的坚韧,无关身份地位,却足以跨越时代。 70年代的香港,像一座灯塔吸引着无数内地求生者,陈子美的偷渡经历,只是当年近30万非法移民的一个缩影,他们带着希望而来,用汗水浇灌生计,也见证了两地的时代变迁。 从安庆的名门之后,到纽约墓园里只有生卒年份的墓碑,陈子美的一生满是曲折,却始终握着活下去的希望。 这样一位在时代浪潮中挣扎的女性,她的故事藏着太多人性的坚韧与温暖,你怎么看待陈子美的一生?