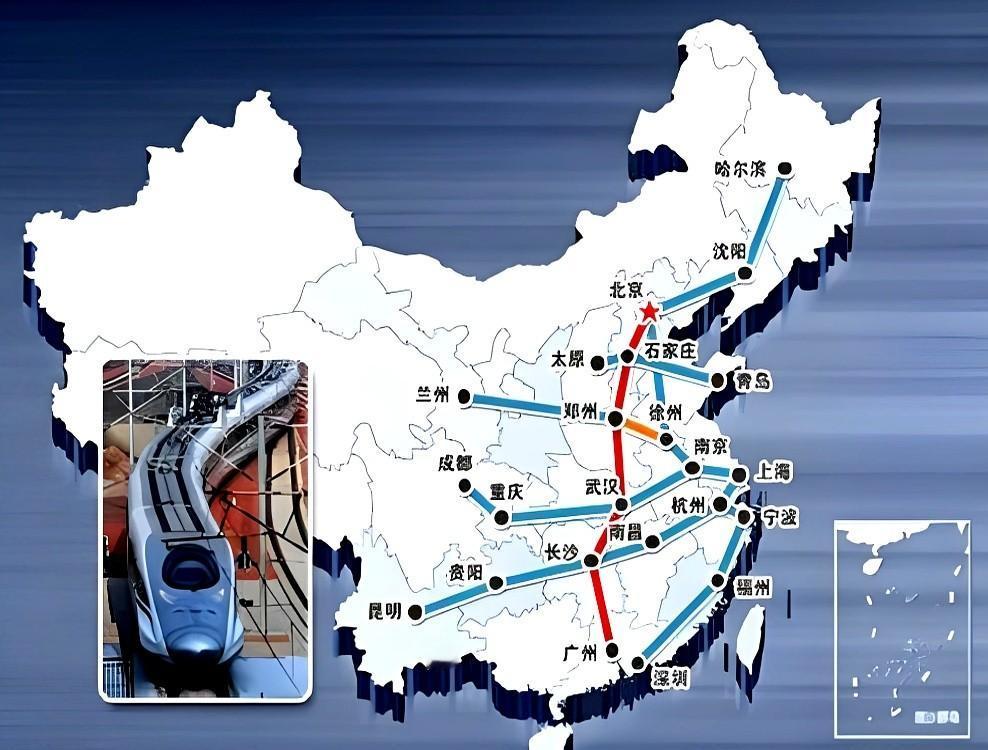

为什么当年的西方,要把先进的高铁技术转让给中国? 最根本的原因只有一个,那就是穷! 二十一世纪初,德国西门子、法国阿尔斯通、日本川崎重工、加拿大庞巴迪这些铁路巨头,各自拥有引以为傲的高铁技术,却面临着相似的困境: 欧洲和日本的基础设施建设已趋完善,新建高铁线路不仅投资巨大,还要面对环保团体和冗长审批程序的挑战。 这些公司手握尖端技术,却苦于找不到足够广阔的施展舞台,就像顶级的米其林大厨,空有精湛厨艺,却只能在社区小店里施展。 与此同时,东方的中国正在酝酿一场交通革命,960万平方公里的国土上,潜藏着世界上最庞大的客流和物流需求,决策者敏锐地意识到,要支撑起经济的高速发展,必须建设现代化的轨道交通网络。 面对这个千载难逢的机会,中国展现出了卓越的谈判智慧,当时的铁道部没有选择零敲碎打的采购方式,而是将整个市场作为筹码,设计了一场被后世称为“世纪采购”的精彩博弈。 其核心规则简单而深刻:想要分食中国市场这块大蛋糕,就必须接受“技术转让+本土化生产”的条件,更精妙的是,中国同时向所有竞争者敞开大门,制造了经典的“囚徒困境”。 2004年的那次招标中,西门子因要价过高首轮出局,股价应声暴跌,这个戏剧性的一幕让所有参与者清醒认识到:在这个市场上,要么遵守规则,要么彻底出局。 表面看来,这是一场“市场换技术”的交易,但其深层逻辑远超简单的买卖关系,西方企业获得的不仅是订单,更是通往未来世界的门票,他们明白,错过中国市场,不仅意味着失去当下,更可能失去未来。 而中国在这场交易中展现出了惊人的学习能力,技术引进不是终点,而是起点,在消化吸收的过程中,中国工程师不仅掌握了核心技术,更在此基础上进行创新,最终实现了从“追赶者”到“领跑者”的蜕变。 这场持续数年的技术转让,本质上是一次全球产业格局的重构,西方用现有的技术成果,换取了继续参与发展的机会,中国用市场空间,换来了产业升级的跳板。 回顾这段历史,我们需要超越简单的“谁赢谁输”的二元判断,而应该看到其中蕴含的更深层智慧。 这场交易重新定义了全球产业竞争的本质,它告诉我们,在全球化时代,任何技术都不可能被长期垄断。 真正的竞争力不在于拥有什么,而在于能够多快地学习和创新,中国高铁的成功,关键在于在引进之后发生了什么,那种全身心的投入、消化和再创新。 作为后来者,可以避免先行者走过的弯路,直接站在更高的起点上,但这种优势的实现,需要精准的战略眼光和强大的执行能力,中国恰恰在这两方面都做到了极致。 最重要的是,这个故事提醒我们:在全球化时代,最持久的竞争优势来自于开放与合作,封闭可能导致暂时的安全,但开放带来的却是持续的进步。 当年西方企业若因守成心态而拒绝技术转让,今天的全球高铁产业格局或许将完全不同。 如今,当中国高铁开始走向世界,我们也在经历类似的思考,如何在合作中保持领先?如何在竞争中寻求共赢?这些问题的答案,或许就藏在当年那段“以市场换技术”的历史经验中。 历史的经验告诉我们:真正的智慧不在于守成,而在于在变化中把握机遇,不在于封闭,而在于在开放中持续成长,这或许是中国高铁故事留给世界最宝贵的启示。