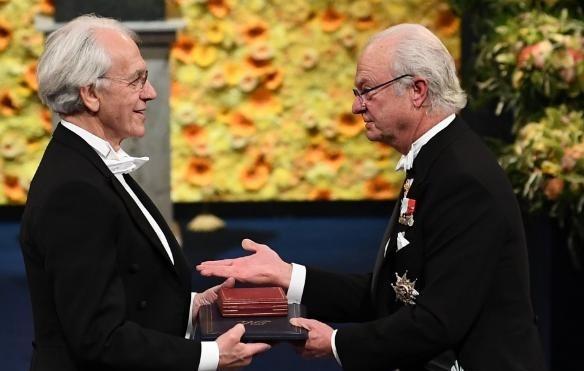

如果不是德国媒体将事实公开,还不知道要有多少国人被蒙在鼓里。德国媒体发文称,中国科学家虽然只有一名获得过诺贝尔奖,但中国科学领域却是欧洲学习的对象。 一提到科研厉害,不少人第一反应就是诺奖,可要是拿这个当尺子量中国,那真有点“刻舟求剑”的意思。 就像咱们看一个学生出息与否,不能只盯着十几年前的旧成绩单,得看看他现在是不是次次考第一,是不是能把书本知识变成真本事。 中国科研如今的样子,恰恰是后者——不缺亮眼成绩,更不缺解决问题的硬功夫。 2024年有个数据挺说明问题,G20国家里,咱们的科研论文数量稳稳坐第一,可能有人说论文多不代表质量高,这话在十几年前或许有点道理,现在完全反过来了。 有个叫“自然指数”的权威榜单,上面那些高影响力的论文,还有中科院的贡献,咱们已经连续13年领跑全球,这些论文不是飘在天上的空话,不少都跟咱们的生活绑在一起。 就像攻克CAR-T疗法的团队,把癌症治疗从“难如登天”变成部分患者能负担的希望,这样的成果比拿个奖项更让普通人踏实。 诺奖这东西,本身就带着“时间差”,很多获奖成果都是十几年甚至几十年前的突破,它反映不了近几年的爆发式进步。 咱们现在的科研思路不一样,不跟着奖项指挥棒走,而是哪里有难题就往哪里冲。 比如新能源领域,咱们从光伏板到新能源汽车,把实验室里的技术快速变成生产线的产品,现在全球每卖10辆新能源汽车,就有6辆是中国造。 这种“从纸到车”的转化速度,连欧洲不少国家都来取经,他们的企业主动找上门来谈合作,就是看中了咱们这套高效的体系。 这种体系化的优势,藏在很多人没注意的细节里,疫情期间,咱们10天就能测出病毒序列,快速推出疫苗和检测试剂,靠的就是科研机构、企业、医院拧成一股绳。 不像有些国家,实验室里的成果得等好几年才能用到普通人身上。 还有航天领域,从神舟飞天到嫦娥探月,再到空间站长期有人驻留,每一步都不是单点突破,而是整个产业链的协同发力。 不用急着靠诺奖证明自己,就像咱们的高铁不用别人盖章,坐过的人都知道有多方便,科研的终极意义,从来都是让生活更好、让国家更强。 现在中国科研就走在这条路上,论文质量在升,技术转化在快,国际合作在扩。 假以时日,那些改变世界的成果自然会被看见,属于中国的荣誉也绝不会缺席,毕竟,真正的实力,从来都经得起时间的检验,也藏不住亮眼的光芒。