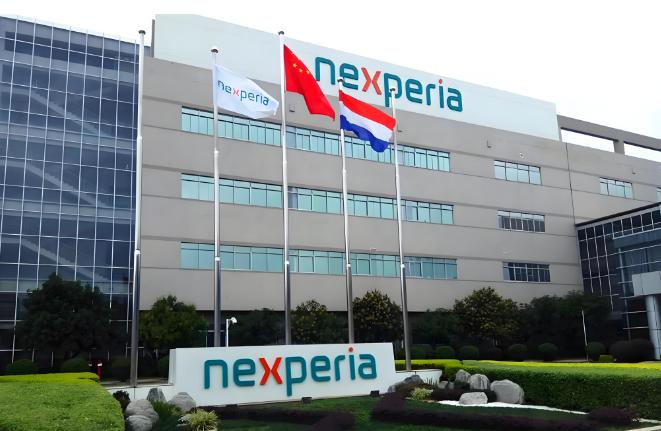

[微风]欧洲车企:早知道中国会发这么大火,当初就不该让荷兰抢走安世。 对于欧洲的汽车制造商们来说,2025年的冬天不仅要比以往时候来得更早一些,而且也注定将比以往更加寒冷、更加严酷。 在斯图加特、慕尼黑和都灵的总部会议室里,气氛凝重得能拧出水来。屏幕上,欧洲市场的销量图表像滑雪一样陡峭下滑,而另一张图,中国品牌电动汽车的市场占有率曲线,则如同一支发射的火箭,刺痛了每一个高管的眼睛。 有人低声咒骂,有人则长叹一口气,喃喃自语:“早知如此,何必当初。”他们口中的“当初”,指向几年前那场看似不起眼的半导体收购案。 时间拉回到几年前,当时一家中国科技巨头意图全资收购荷兰的安世半导体。安世半导体虽然名字听起来有些陌生,但它却是全球汽车半导体领域的隐形冠军,尤其在分立器件和逻辑芯片方面,几乎是所有汽车厂商都绕不开的核心供应商。消息一出,整个欧洲都炸了锅。 在“保护欧洲技术皇冠上的明珠”的呼声中,荷兰政府联合欧盟,以国家安全为由,最终使出了浑身解数,硬生生搅黄了这笔交易。 当时,欧洲政界和商界一片欢腾,认为这是一次捍卫技术主权的伟大胜利,成功地将中国的触手挡在了欧洲工业的心脏之外。他们举杯相庆,以为高枕无忧,却完全没有意识到,他们亲手关上了一扇门,却因此点燃了一座火山。 被拒之门外的中国,并没有像他们预想的那样垂头丧气或知难而退。恰恰相反,这次收购失败,像一记响亮的耳光,彻底打醒了中国的产业决策者。他们深刻地认识到,在核心技术领域,任何指望“买来”或“换来”的想法都是不切实际的幻想,唯有走自主研发的道路,才能真正掌握自己的命运。一场前所未有的“技术长征”就此拉开序幕。 国家资本、民间资本、顶尖科研机构和企业被前所未有地动员起来,目标只有一个:不计成本,不计时间,一定要把汽车半导体这根“卡脖子”的绳子从别人手中挣脱出来。 那几年,欧洲车企们还在为保住了安世而沾沾自喜,依旧按部就班地推进着自己的电动化转型,节奏不紧不慢。他们偶尔会瞥一眼东方,看到中国市场上涌现出一批造车新势力,但大多付之一笑,认为那不过是资本催生的泡沫,技术底蕴和制造工艺根本无法与百年老店相提并论。 他们沉浸在过去的辉煌里,低估了那种被逼到绝境后爆发出的巨大能量。他们不知道,就在他们轻视的目光中,中国的半导体工厂如雨后春笋般建立,一条条全新的生产线正在调试,无数工程师正夜以继日地攻克技术难关。 转折点来得比任何人预想的都快。到了2023、2024年,当全球汽车行业依然在为芯片短缺而焦头烂额时,中国的车企却开始显得游刃有余。 他们不仅实现了大部分中低端车规级芯片的自给自足,甚至在先进的IGBT芯片、碳化硅模块等关键领域也取得了重大突破。 曾经需要排队向安世、英飞凌购买的芯片,现在国内的供应商就能以更低的价格、更快的交期提供。这就像一场牌局,欧洲车企发现自己手里的王牌“芯片供应”突然不香了,对手不仅不缺牌,还自己开了一个牌厂。 进入2025年,这股由技术自主驱动的力量,终于以摧枯拉朽之势席卷了全球市场。中国电动汽车不再仅仅是价格低廉的代名词,它们在三电系统、智能座舱、自动驾驶等核心体验上,已经开始全面超越欧洲的传统豪华品牌。 更让欧洲车企感到恐惧的是,由于掌握了从芯片到电池再到整车的全产业链,中国品牌的成本控制能力和迭代速度达到了一个恐怖的级别。 当大众还在为新一代ID.车型的软件问题焦头烂额时,中国的竞争对手已经完成了两次OTA升级,推出了续航更长、智能化程度更高的新版本。现在,这些带着鲜明“中国智造”标签的汽车,正大规模地登陆欧洲港口,直接在大众、宝马、奔驰的家门口发起了挑战。 欧洲车企终于傻眼了。他们这才明白,当初阻止那笔收购,看似是守住了城门,实际上是逼着对手在城外自己建立了一座更强大、更高效的兵工厂。他们不仅失去了通过资本合作分享中国发展红利的机会,更亲手培养了一个最可怕的竞争对手。 如今,他们不仅在中国市场节节败退,连欧洲本土的基本盘都开始动摇。更讽刺的是,由于自身转型缓慢,一些欧洲车企为了降低成本,甚至开始悄悄采购中国本土生产的半导体组件,这无疑是对当年那场“胜利”最大的嘲讽。 这场由半导体引发的风暴,最终演变成了整个汽车行业的权力大挪移。这究竟是一次战略误判导致的惨痛教训,还是全球产业格局变迁中不可避免的阵痛?对于欧洲汽车工业的未来,你又有什么看法呢?欢迎在评论区留下你的观点。

评论列表