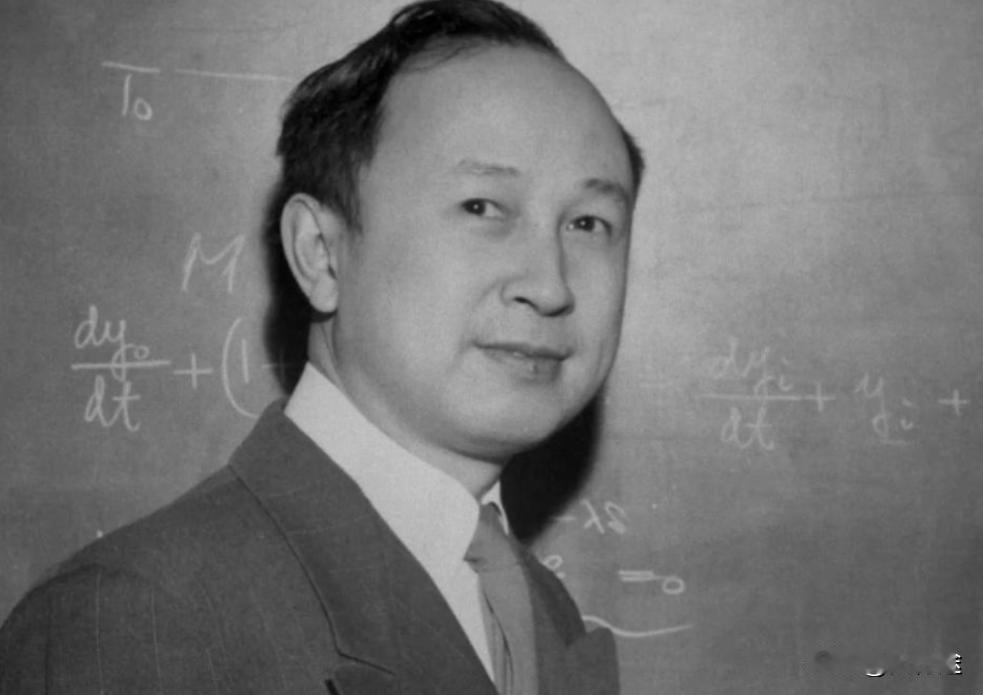

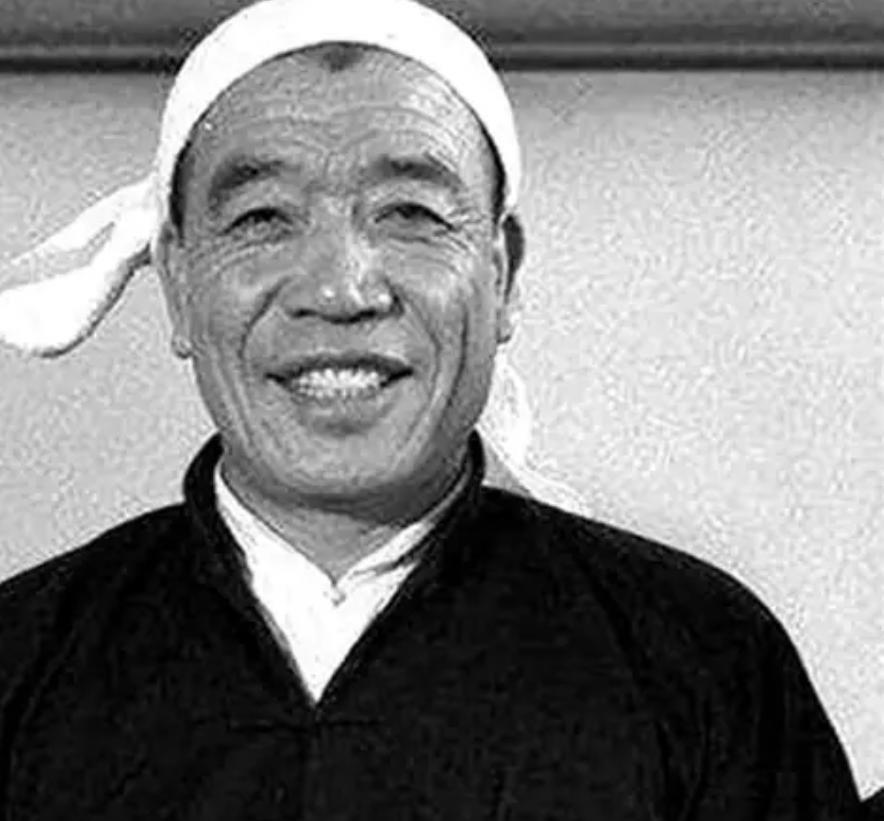

1978年的国庆招待会上,坐在后面的陈永贵,笑着举起酒杯,走到徐帅身旁,弯下腰、碰杯,敬酒,满满的都是尊重。 1978 年国庆招待会的水晶灯底下,陈永贵站在宴会厅后排,手指把酒杯握得发紧。 他望着前排徐帅的背影,蓝布中山装的领口被他悄悄拽了拽 —— 这衣服还是去北京前,大寨妇女连夜帮他缝的。 周围是碰杯声和谈笑声,他却想起大寨梯田里的露水,想起扛着锄头赶路的清晨。 深吸一口气,他端着酒杯往前走,脚步不快,却每一步都踩得扎实,像在田埂上走惯了那样。 走到徐帅身边,他主动弯腰,让酒杯口比对方低了两指:“徐帅,我是陈永贵,敬您一杯。” 这个弯腰的动作里,藏着他没说出口的感激 —— 不仅是对老同志的尊重,更是对能让农民说话的时代的珍视。 1964 年的冬天,大寨刚改完第三批梯田,周边的武家坪村就派村民来求助。 武家坪和大寨一样,全是坡地,种的谷子收下来还不够种子钱。 陈永贵没推辞,第二天就带着三个老把式去了武家坪,在山上蹲了五天五夜。 他教村民 “等高线垒埂”,还把大寨的 “水坠坝” 技术倾囊相授,连自家的工具都让他们先拿去用。 那年秋收,武家坪的粮食产量翻了一倍,村民们挑着新磨的玉米面来谢他,他只留了一碗:“都是种地人,互相帮衬是应该的。” 这不是他第一次帮邻村。 从 1962 年开始,他就牵头搞起 “大寨互助组”,把周边 12 个贫困村串起来。 缺工具,他组织大寨铁匠铺给各村打锄头、编箩筐;缺技术,他带着村民在大寨梯田里实地教学,手把手教怎么平整土地、怎么修水渠。 有次去白羊峪村指导,他在山上摔了一跤,膝盖磕破了,还是坚持把修渠的要点讲完才肯下山。 后来白羊峪的水渠通了水,村民们在渠边立了块碑,上面刻着 “永贵渠”,他知道后赶紧让人把碑拆了:“渠是大伙修的,该叫‘同心渠’。” 回到招待会现场,徐帅握着他的手,笑着说:“永贵同志,大寨的事我知道,干得好!” 陈永贵的脸一下子红了,挠着头嘿嘿笑,像在村里被老支书夸了那样。 他想起 1959 年的灾年,大寨颗粒无收,他带着村民挖野菜、种早熟作物,硬是没让一个人饿肚子。 也是那年,他发现单纯改梯田不够,还得改良种子。 他托人从山西农科院要来了高产谷种,在自家责任田试种,白天侍弄庄稼,晚上就着煤油灯记笔记,记录谷子的生长情况。 试种成功后,他没藏私,把谷种分给周边各村,还手把手教村民怎么施肥、怎么防治病虫害。 那年下来,十几个村的粮食产量都提了上来,有人说他 “傻”,把好种子往外送,他却说:“只有大伙都吃饱了,才叫真的好。” 敬完酒往回走时,陈永贵的目光落在宴会厅墙上的 “农业丰收” 壁画上。 他想起 1970 年,他去北京参加会议,特意带了大寨的土壤样本和粮种。 在会上,他没讲空话,只把样本摆在桌上,说:“这是大寨的土,这是大寨的谷,只要肯下苦,地里就能长金子。” 后来,国家推广农业学大寨,他跑遍了十几个省,每到一个地方,都先去田里看土壤、看庄稼,再跟农民聊怎么改进种植方法。 在河南兰考,他顶着风沙在田里蹲了半个月,帮当地农民设计梯田方案;在陕西延安,他教村民修水窖存雨水,解决旱地灌溉难题。 有人统计过,那些年经他指导改进的农田,加起来有几十万亩,帮助上万农民摆脱了饿肚子的日子。 回到后排座位,陈永贵把没喝完的酒倒进杯子里,慢慢抿了一口。 酒是好酒,可他总觉得,不如大寨秋收后喝的玉米酒实在。 他想起离开大寨时,村民们往他包里塞的煮鸡蛋,想起孩子们追着车喊 “陈爷爷早点回来”。 他知道,自己虽然到了北京,可根还在大寨的田里,在农民的庄稼地里。 后来有人问他,在北京当领导习惯吗?他说:“不习惯也得习惯,因为我要替农民说话,替庄稼说话。” 1978 年的这场招待会,后来被很多人写进回忆里,却少有人提陈永贵那个弯腰敬酒的细节。 没人知道,他回到住处后,把那件蓝布中山装叠得整整齐齐,又把酒杯洗干净收进柜子里。 他在日记里写:“今天敬了徐帅,也敬了所有为农民着想的人。 我是农民出身,永远不能忘了本。” 那些年,他的贡献远不止改梯田、帮邻村。 他推动的农业技术推广,让更多农民学会了科学种地;他倡导的互助精神,让贫困村之间形成了互帮互扶的好风气;他在各种会议上为农民发声,争取更多农业支持政策。 如今再提起陈永贵,人们会想起大寨的梯田,想起他手上的老茧,他的贡献,不是写在文件上的空话,是长在田里的庄稼,是农民碗里的粮食,是各村之间相通的水渠。 就像他常说的:“咱农民没别的本事,就是能下苦,能干事,能让地里长出养活人的东西。” 主要信源:(荆楚网——我的爷爷陈永贵)