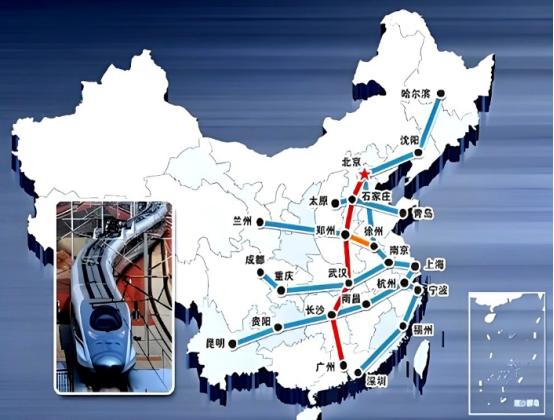

为什么当年的西方,要把先进的高铁技术转让给中国?最根本的原因只有一个,那就是穷! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 回到2000年代初期,德国的西门子、法国的阿尔斯通、日本的川崎重工,这些名字在铁路技术圈几乎是神一样的存在。西门子的Velaro高速列车在欧洲可谓一流,阿尔斯通的TGV早已刷新了世界速度纪录,而川崎的动车组在日本国内享有极高声誉。 然而,有一个问题非常严重——他们在自己国家,根本没有什么新线路建设。欧洲的铁路网络已经很成熟,新的高速线路少之又少,政府投资也谨慎,企业根本找不到合适的市场去消化这些昂贵的高铁技术和生产能力。 日本虽然是高铁大国,但市场同样有限,川崎高铁产能几乎处于半闲置状态。可以说,这些技术再先进,也没有地方可以真正派上用场。 西门子是最典型的例子。2003年,西门子铁路部门居然亏损了4.5亿欧元。这不仅仅是账面数字,更是一个信号——高铁技术虽然在技术圈里亮眼,但放到现实市场中,它几乎成了“摆设”。 面对这样一个尴尬局面,西方高铁企业的手中握着再多的技术,也只能看着账面红字发愁。生意做不成,工厂闲置,专家们的技术再牛,也没人买单。这就是“穷”的具体表现:技术再先进,也离不开市场和订单。 就在这种背景下,中国出现了。2004年,中国政府宣布要大规模建设高速铁路,总投资上百亿人民币,这是中国第一次真正意义上的高铁战略落地。更关键的是,中国的招标方式非常直接:不仅要买整套列车系统,更明确要求技术转让和本土化生产。 这在当时的国际市场上,是前所未有的要求。换句话说,中国不仅要买高铁,还想学会造高铁。这对于西方企业来说,是一个非常高的门槛,因为他们多年来一直把核心技术视若珍宝,任何轻易外流都可能导致未来竞争力受损。 起初,西门子犹豫了。拿Velaro平台的核心技术交给中国,意味着未来中国有能力独立生产,可能直接成为潜在竞争对手。更重要的是,中国的采购团队要求技术转让,要派专家驻厂,要培训中国工程师,这一切都让西门子感到“心慌”。 但是市场机会摆在眼前,西门子不得不算一笔账:如果拒绝中国的大订单,不仅损失了数十亿的销售收入,更意味着生产线继续闲置,亏损还会继续扩大。面对这样的现实,他们最终做了选择——降低价格,把Velaro平台的核心技术交给中国,还派遣专家提供支持。 法国阿尔斯通的情况也类似,甚至更直接。阿尔斯通为了拿下中国订单,几乎把自己的全部核心技术都掏了出来。TGV的牵引技术、制动系统,几乎无保留地交给了中国工程师使用。 更重要的是,他们不仅提供技术,还派专家亲自培训中国上百名工程师,把生产设备运送到中国,确保中国能够自己组装、维护、改进。 这在国际工程领域里,几乎是破天荒的操作。阿尔斯通高层心里很清楚,一旦技术完全落地,中国可能在几年内成为竞争对手,但当下他们没有选择,因为如果失去了这个订单,可能意味着企业未来几年都要在亏损线上挣扎。 日本川崎也是同样的逻辑。虽然日本国内市场相对稳定,但海外市场开发受限,面对中国这样巨大的订单机会,川崎同样不得不做出让步。高铁技术再先进,如果没有市场,依旧是累赘。企业的盈利能力是首要任务,没有订单,再多专利和研发成果也无法生存。 所以,归根结底,西方高铁企业的行为有点“迫不得已”的味道——技术再先进,如果没有订单,就意味着生产线闲置,意味着专家被闲置,意味着账面亏损继续扩大。穷,并不一定是缺钱,而是缺市场,没有用武之地。 中国的大规模高铁建设计划,正好解决了这个痛点——它不仅提供了庞大的订单,还愿意支付相当高的价格,而且还要求技术转让和本土化生产。对于当时手头紧、急需市场的西方企业来说,这几乎是一种救命稻草。 从另一个角度看,这也是一种典型的“市场逼迫下的技术转移”。在经济学里,这类现象并不少见:当企业的核心技术无人使用时,它们不得不寻找新的市场来维持生存,哪怕意味着短期内要放弃技术垄断。 中国的高铁订单,就像一个巨大的吸血管,把这些闲置的高端技术吸引过来,让西方企业暂时缓解财务压力,同时帮助它们打开国际市场的口子。 当然,也有人质疑,中国是否真正得到了核心技术的转让,是否能够独立制造高铁。但事实是,西方企业的让步程度非常大。 Velaro平台的核心设计、TGV的牵引和制动技术,几乎完整地移植到了中国的生产线上。而中国的工程师们,在阿尔斯通和西门子专家的培训下,很快掌握了高铁制造、调试和维护的全套流程。 几年之后,中国不仅能够独立生产高速列车,还在原有基础上不断创新,提高时速、改善舒适度、降低能耗,这一切都是当年技术转让的直接结果。