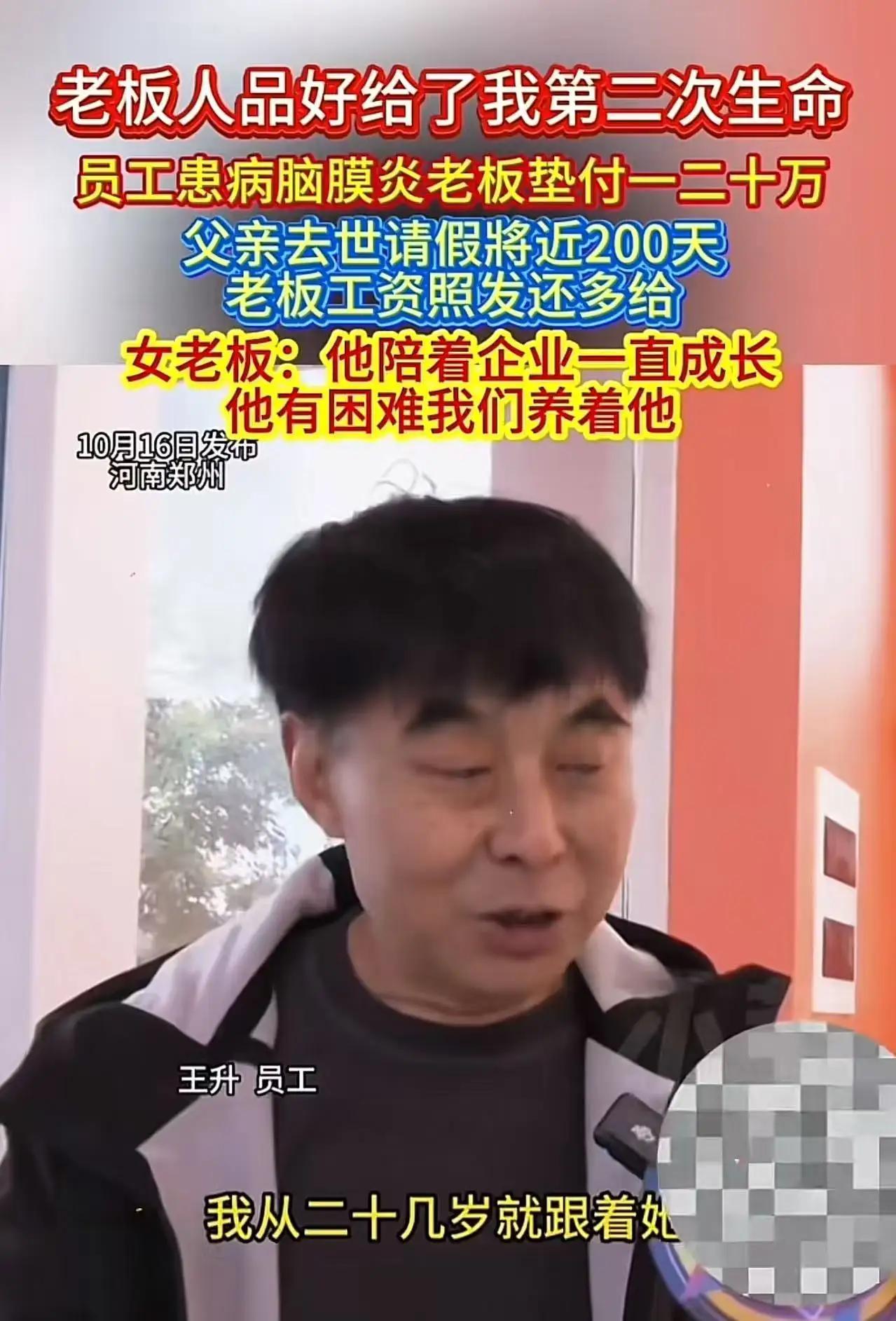

个女老板火了!”员工父亲生病去世,请假200多天,老板不仅没有开除他,还工资照发!后来员工得了脑膜炎icon,老板还主动垫付了一二十万医药费!员工:“老板人品好,给了我第二次生命!”女老板:“他陪着企业一直成长,他有困难我当然要养着他!” 这件事之所以能持续发酵,不是因为它有着天方夜谭般的偶像剧情节,而是因为它折射出从企业到个人的真实信任与成长。老板赵媛并非单纯“施恩者”,她更像一位把人和事业捆在一起的合作者。员工李海的故事,像一条被放大镜照亮的河流,清晰地映出今天许多职场的隐形逻辑。 先说事实:李海父亲病重去世,请假200多天,工资照发。接着李海罹患脑膜炎,治疗费高达二十多万,赵媛主动垫付。人们看到的是“公益式慷慨”,其实更像是一种长期投资:对企业来说,这不是救人,而是救未来——救一个愿意与企业同呼吸共命运的团队成员。 有人问:这样的 generosity 是否可持续?赵媛的回答简单而有力:“他陪着企业一起成长,他有困难我当然要养着他。”这句话背后,隐藏着对企业文化的坚持:把员工当成前线的共同体成员,而不是可替换的成本。李海也说过:“如果没有她,我可能已经走了。她给了我重新开始的机会,也给了我学会回报的机会。”这不是道德说教,而是互信的回路:你对我有信任,我用成绩与忠诚来回馈,你在我最需要时挺身而出,我也愿意在公司需要时站出来。 故事到了这里,不能只停留在感动的瞬间。它引发了一个更大的问题:在企业高速扩张、短期KPI成王的今天,如何把“人性光芒”制度化、常态化?赵媛没有把这变成个人英雄主义的单一传说,而是推动建立“同舟共济的机制”。员工福利从“救急式”变成“常态化保障”,公司在营业压力与人性关怀之间找到了平衡点。后来,企业开始设立员工关怀基金、把重大疾病保险纳入基本福利、并推动弹性休假与心理援助等配套制度。没有了单一事件的峰值效应,团队的凝聚力却像根系扎实的树,越长越稳。 当然,这样的故事也引发了外界的热议与反思。有人担心:若没有企业的长期资金撑腰,个人情感的“好人情”会不会变成员工的压力?有人质疑:企业凭什么把员工的个人风险放在自己肩上?回应很简单:不是把风险转移,而是将风险共担,形成有温度的商业生态。一个懂得在关键时刻伸出援手的企业,能把“可能性”变成“现实”的底气。 今天,李海已经在公司里走向更高的岗位,而赵媛也在行业内被更多人称作“把人放在第一位的领导者”。他们的故事,像一粒种子,落在职场的土壤里,发芽、成长,悄悄改变着周围人的工作态度与对企业的信任度。 如果你也遇到过类似的善举,或者正为是否将人放在第一位而犹豫,请在评论区留下你的故事和看法。你到底赞成“人性驱动的企业文化”吗?你所在的公司,是否也愿意为员工提供“第二次生命”的机会?让我们用真实经历,继续把这场关于信任与成长的讨论,推向更多人知道? 公德行善