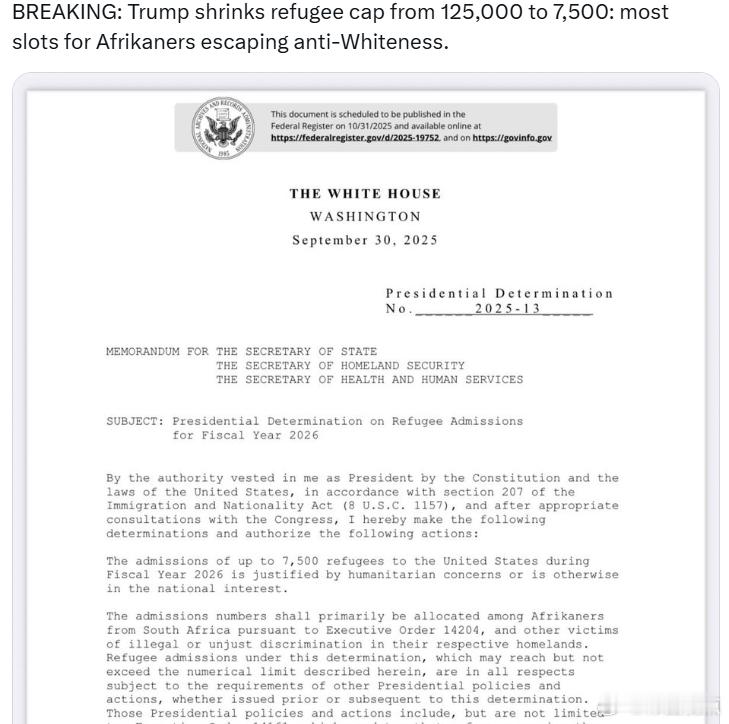

新加坡政客这段时间到处拿中国说事,受什么刺激了?10月28日,李显龙在英国皇家国际问题研究所(Chatham House)表示:“据预测,印度经济终有一天会赶上中国,甚至超越中国。这是因为印度经济还很年轻,而中国经济已经开始萎缩。” 要理解这场争议,得先拆解李显龙言论的“背景板”。近年来,新加坡在中美之间的外交姿态始终像走钢丝——既想从中国庞大的市场和基建合作中分一杯羹,又得维系与美国的军事安全同盟。 2016年特朗普上台后,美国退出TPP、掀起贸易战,新加坡曾一度押注美国,结果却撞上“盟友靠不住”的现实:美国连自家制造业回流都搞不定,更别提给亚太盟友承诺的“经济红利”。 反观中国,从亚投行到“一带一路”,从新能源技术到数字经济,用实实在在的订单和投资让东南亚国家尝到甜头。 2025年10月,东盟与中国刚签署“自由贸易协定3.0升级版”,直接对冲美国主导的“脱钩断链”浪潮,被媒体称为“最美的逆行”。 李显龙的“中国萎缩论”,恰恰出现在这个节骨眼上。细究其言论依据,核心逻辑是“人口与增长潜力”:印度人口结构年轻,劳动力充足;而中国劳动年龄人口已达峰值,经济增速自然放缓。 但数据不会说谎——中国2025年GDP增速虽从双位数回落至5%左右,但增量仍相当于再造一个中等经济体;制造业增加值占全球30%,新能源汽车、光伏板出口份额超80%。 城市化率刚过65%,还有数亿人口等待进城,这些“未释放的潜力”足够支撑长期增长。 更关键的是,中国早已从“规模扩张”转向“质量优先”:2024年研发投入占GDP2.6%,专利申请量占全球47%,在AI、量子计算等前沿领域与美国形成“双雄争霸”格局。所谓“萎缩”,更像是转型期的阵痛,而非衰退的前兆。 新加坡的焦虑,或许藏在更深层的算计里。作为马六甲海峡的“咽喉要道”,新加坡的贸易枢纽地位正面临挑战:中国开通北极航道,中欧班列东线提速,对新加坡港口的依赖度从2015年的45%降至2025年的15%。 更让新加坡坐不住的是,中国与马来西亚合作的皇京港、与印尼合作的“区域综合经济走廊”,正在重塑东南亚贸易格局。 此时抛出“印度超越中国”的论调,既可能是在向美国递“投名状”,试图平衡中美压力;也可能是在给区域国家“打预防针”——暗示“别把宝全押在中国身上”。但这种“两头下注”的套路,真的能奏效吗? 历史早有答案。2017年,李显龙曾公开承认“中国崛起不可阻挡”,呼吁各国接纳中国影响力;2020年新冠疫情时,他力挺中国抗疫,反驳“中国责任论”;2024年访华期间,他更直言“看衰中国极不明智”。 这些表态与如今的“萎缩论”形成鲜明对比,暴露出新加坡外交的矛盾性:既想从中国发展中获益,又怕被美国视为“异己”;既羡慕中国的市场潜力,又忌惮中国的战略影响力。 但这种“摇摆”正在失去市场——美国连自身盟友的利益都随意牺牲,新加坡若继续玩“模糊战略”,最终可能两头不讨好。 中国对此的回应,尽显大国风范:既不因一句争议言论而动怒,也不因新加坡的摇摆而疏远。 中新合作的旗舰项目——苏州工业园区,2025年已从“池塘洼地”变身“创新之城”,聚集了全球500强企业超100家,年产值突破3万亿元。 天津生态城、重庆互联互通示范项目、广州知识城等新平台,持续为区域合作注入动力。这些成果证明:合作与否,关键看利益契合度,而非某句言论的风向。 回到最初的问题:李显龙的“中国萎缩论”,是清醒判断还是政治算计?印度经济能否真的超越中国?新加坡的“双面策略”还能玩多久?这些问题没有标准答案,但有一点可以确定:在全球化深度调整的今天,任何国家都无法独善其身。 中国用开放包容的姿态拥抱世界,用实实在在的合作成果赢得信任,这种“硬实力”与“软实力”的结合,或许才是破解争议的最好答案。你怎么看这场争议?欢迎在评论区留下你的观点!