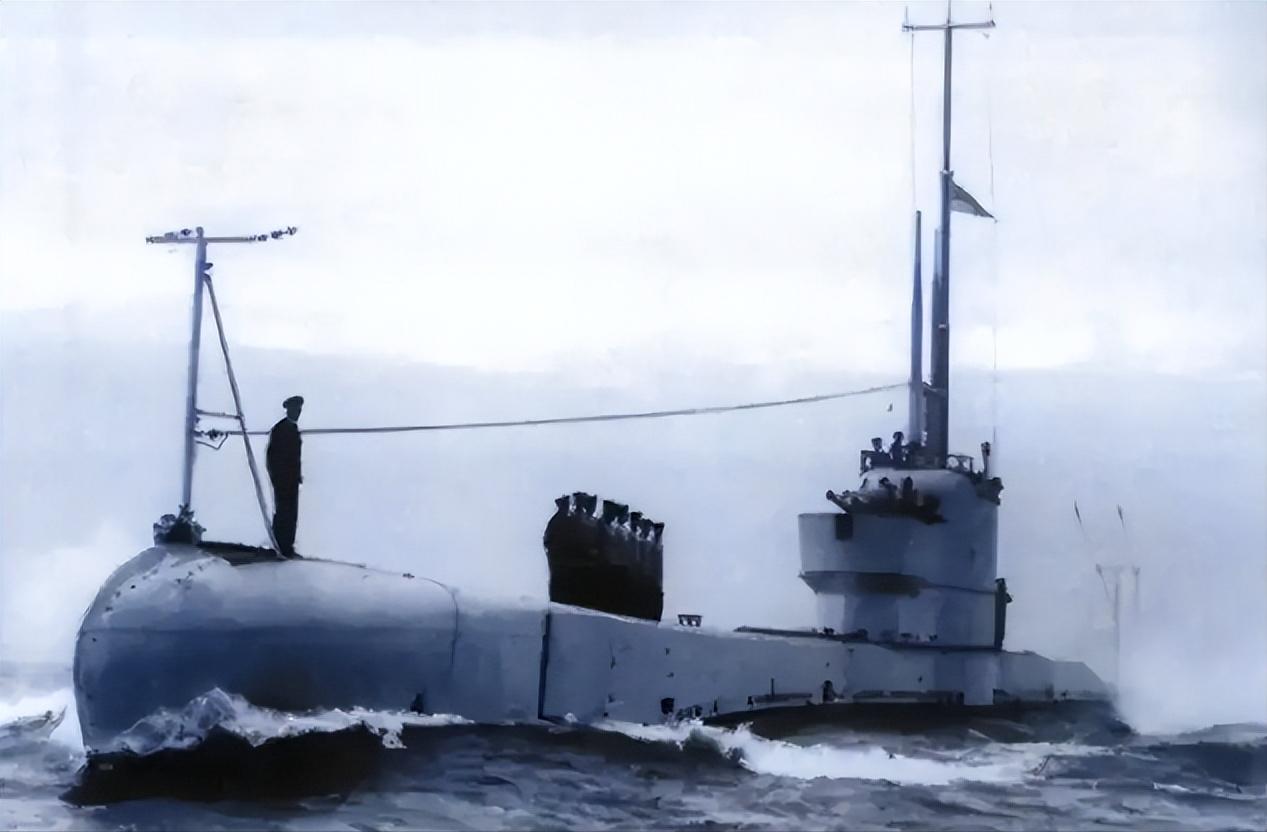

1972 年,我国在威海卫海域打捞出一艘英国潜艇,拆解出 908 吨特种钢材,多年后英国首相通过外交渠道要求 “归还相关物品”。 那时我国刚刚搞工业化没多久,钢材紧缺得很,别说特种钢了,普通钢铁都得攒着用。 打捞队一番忙活,把潜艇整体拖上岸,技术人员一检查,虽然锈迹斑斑,但主体结构还挺结实。 后来一拆,发现里面大有文章,足足拆下908吨特种钢。 这可不是一般的废铁,那是英国当年最先进的潜艇用料。 那会儿,国家对这批钢材的重视程度可想而知,拆出来的每一根钢梁都被安排得明明白白,送到重点工程、军工厂房里,算是变废为宝。 等潜艇钢材都被拆光用完,这事儿原本也就算过去了。 可谁想到,过了快二十年,英国那边突然想起来了。 八十年代末,英国通过外交渠道找我国,说希望能归还一些潜艇相关的物品,特别是潜艇铭牌、遗骸等纪念性的东西。 英方的理由主要是出于对历史的尊重,也有考虑到遇难船员的遗属想要有个念想。 我国接到这个请求后,态度特别理性,也很人道。 相关部门专门查找了可能还在保管的遗物,对于遗骸和纪念性物品,中方非常配合地进行了整理和归还。 至于拆解出来的钢材,早在上世纪七十年代初就全部用于国家重点工程,根本没法再还。 其实,这种历史遗留问题,放到今天看也挺有意思。 一艘潜艇从英国漂到我国海域,沉了几十年,最后被我国人打捞上来,拆了用到自家厂房和军工项目里。 这背后有时代的印记,也有现实的无奈。 那年代我们啥都缺,能把被遗忘的废钢变成国家急需的资源,是一种智慧,也是一种生存方式。 英国后来提出归还请求,更多是基于纪念意义。 两国在这件事上没有闹矛盾,而是通过协商,把历史问题处理得体体面面,也算是中英关系中的一个小插曲。 说到这儿,其实最让人感慨的还是那一代人的实干和韧劲。 没有高科技设备,没有现成经验,靠着一股子劲头和集体的智慧,把几十年没动过的潜艇完整拉上来。 现在看,那批钢材不仅仅是工业资源,更像是一种见证——见证着我国那个年代的艰难和奋进,也见证着中英两国历史的某种交集。 这次潜艇事件,既没有让两国关系僵化,也没有引发什么不愉快,反而让大家看到了一种务实的国际交流方式。 这种方式其实非常值得现在的国际社会借鉴,哪怕面对历史遗留的复杂问题,只要双方本着互相尊重、平等协商的态度,很多事情都能找到合适的落脚点。 最后再说一句,1972年那场打捞,不只是技术上的突破,更是那个年代中国人智慧和拼搏的缩影。 那艘英国潜艇,曾经是外来先进技术的象征,最后却变成了我国建设的一部分。 历史有时候就是这么巧,转了一圈又回到我们身边。 现在回看这件事,既有一种历史的厚重感,也有不少现实的启示。 遇到类似情况,理性、务实的处理方式才是正道。这才是一个负责任大国应有的态度。 参考:1972年,我国在威海卫打捞出一艘潜艇,多年后英国喊话:还给我们——搜狐网