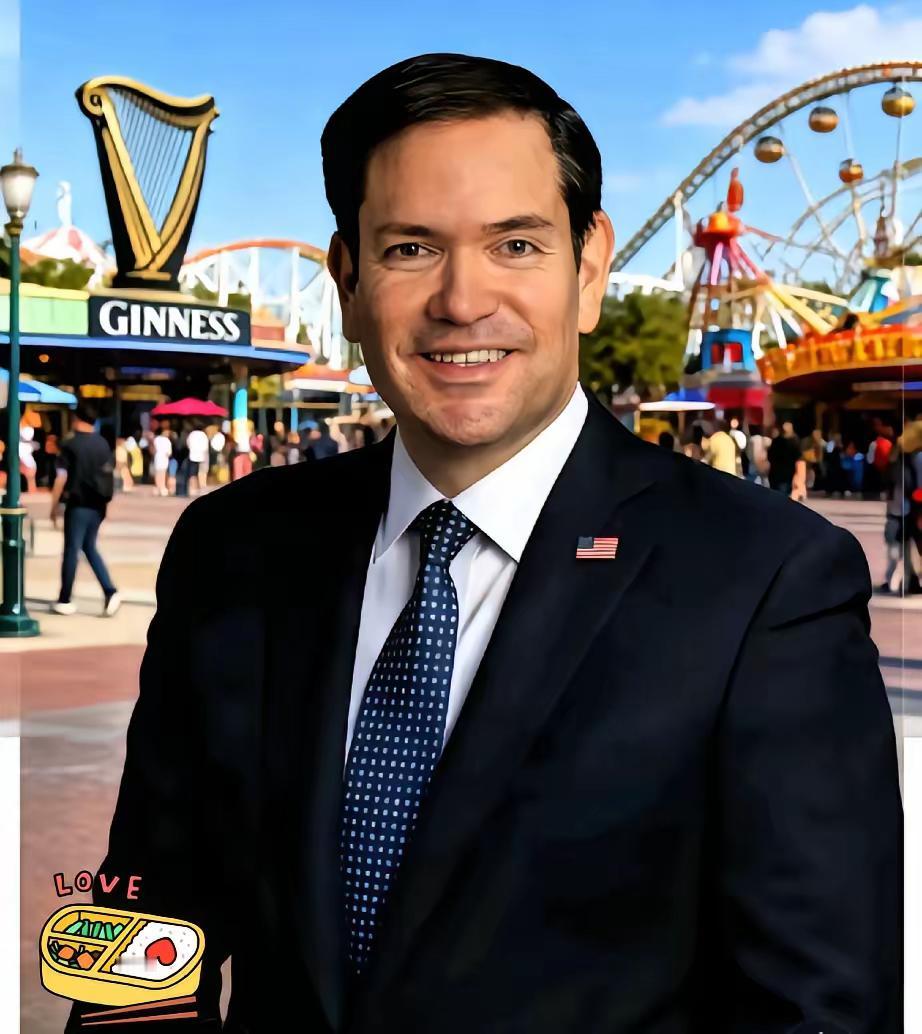

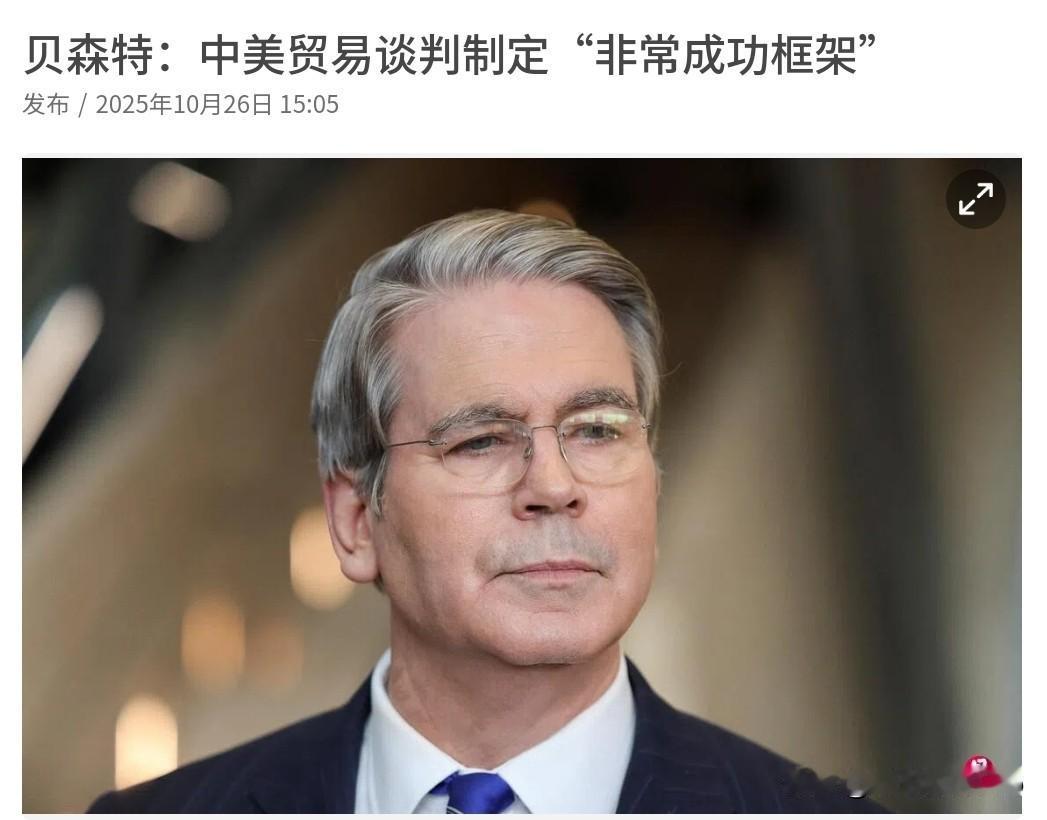

重磅!当地时间2025年10月26日,中美经贸磋商在马来西亚吉隆坡落幕。会后美国财政部长贝森特正式宣布,美方已放弃原定于11月1日对华加征100%关税的计划。 此次磋商由中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人贝森特及贸易代表格里尔共同主持,双方就多项核心议题达成初步共识,标志着中美经贸关系实现阶段性“战术性缓和”。 10月15日,贝森特在华盛顿智库论坛抛出“最高征收500%关税”的极端言论,美国总统特朗普亦通过社交媒体强调“贸易战已启动”,将双边经贸对抗推向阶段性高点。 美方极端关税威慑策略自提出之初便遭遇多重现实阻力。金融市场层面,关税威胁言论发布当日,美股期货单日跌幅达4%,国际油价同步重挫6%,市场避险情绪显著升温。 实体经济领域,美国农业带受冲击最为直接,爱荷华州大豆库存积压突破历史峰值,当地农户被迫以低于成本价30%向欧盟倾销。 穆迪公司测算数据显示,若100%关税生效,美国消费者年均进口成本将增加2300亿美元,美国家庭年均开支额外增加1300美元。 与此同时,中方此前实施的能源反制措施已导致美国液化天然气对华出口量归零,美方关税威慑形成“自伤效应”。 此次吉隆坡磋商被视为管控中美贸易摩擦的“关键节点对话”,双方围绕五大核心议题展开12小时密集磋商:美对华海事物流和造船业301措施、对等关税暂停期延长、芬太尼联合执法、农产品贸易平衡及高科技出口管制。 中国商务部国际贸易谈判代表李成钢会后表示,双方就妥善解决彼此关注的议题形成初步共识,后续将履行各自国内批准程序。 磋商达成的“对等性妥协”体现了双向利益让渡:中方在稀土出口管制优化、美国企业市场准入便利化等领域作出适度调整;美方则承诺将对华301调查豁免期限延长至2025年底,并放宽部分半导体设备出口限制,《华尔街日报》将此评价为“美国技术出口管制体系的首次实质性松动”。 美方谈判代表格里尔进一步披露,双方已就“芬太尼前体化学品监管换半导体设备出口放宽”达成具体共识。 妥协背后是双方对贸易战成本的理性认知。美国大豆协会预警数据显示,若100%关税生效,美国农业将损失120亿美元出口收入。 而中国通过市场多元化战略已有效对冲美方市场萎缩风险:2025年前三季度,中国对巴西大豆进口量同比增长42%,对欧盟机械设备出口增幅达28%。 更为关键的是,中国在新能源汽车、光伏组件、5G通信等战略产业形成的技术优势,使美方“关税脱钩”策略的实施成本持续攀升。 中美经贸博弈的走向深刻影响全球产业链供应链安全。过去十年间,中国在全球制造业增加值中的占比从22.5%提升至30%,在新能源汽车电池(全球市占率65%)、5G基站(60%)、工业机器人(45%)等关键领域形成主导优势。 美方若坚持实施极端关税,将引发全球价值链重构的连锁反应,既破坏其国内产业配套体系,也冲击现有全球经济治理框架。 跨国企业的经营数据印证了中美市场的深度绑定:特斯拉上海超级工厂产量占其全球总量的45%,摩根士丹利测算显示,若失去中国市场,特斯拉股价将面临30%的下跌风险。 更为显著的是美国盟友的“战略离心”,欧盟委员会主席冯德莱恩明确表态不加入美方对华关税同盟,德国宝马集团公开声明“无法承受失去中国市场的代价”——2025年宝马在华销量占全球38%,在华工厂生产的电动车占其欧洲销量的60%。 吉隆坡磋商的积极成果并未改变中美经贸关系“竞争大于合作”的长期格局。贝森特在会后明确重申,美方“不会动摇对华核心技术领域的出口管制框架”,这表明美国在半导体、人工智能等战略产业的对华遏制态势未发生根本转变。 未来双边关系将呈现“竞争性共存”特征:中国在关键技术领域的自主创新进程持续加速,2025年芯片自给率从2018年的15%提升至30%,中芯国际实现14纳米工艺量产,国产28纳米光刻机完成技术突破。 值得关注的是,此次磋商首次将“人工智能治理”纳入对话框架,双方同意就AI军事应用风险、数据跨境流动规则开展常态化沟通,标志着中美博弈从传统贸易领域向全球科技治理领域延伸。 贝森特宣布放弃对华100%关税计划,是中美在经贸摩擦升级临界点达成的“战术性缓和”。这一成果通过危机管控避免了双边关系的进一步恶化,为结构性议题的后续谈判创造了空间。 但长期来看,中美在科技竞争、产业主导权等领域的博弈将持续深化,未来双边关系的稳定取决于能否在“竞争不冲突、合作不对抗”的原则下构建新型经贸互动框架,这不仅关乎两国经济利益,更对全球产业链安全与世界经济复苏具有决定性意义。 各位读者朋友们,你们怎么看?欢迎评论区讨论! 信息来源:美国财长贝森特:美方“不再考虑”对中国加征100%的关税 2025年10月27日 08:51 新浪财经