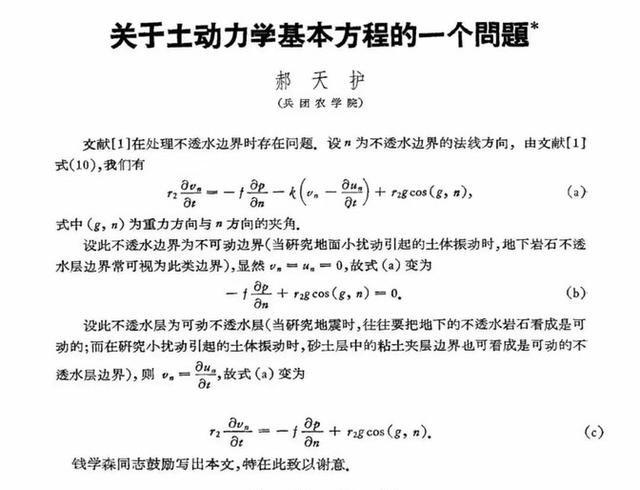

1964年,一个知青在看钱学森的论文时,发现方程推导错了,就给钱学森写信,谁知钱学森不仅回了信,还说:“感谢您指出我的错误!” 钱学森这个人,从小就聪明过人。他1911年出生在上海,家里条件不错,父亲是教育界人士。他早年在北京上学,1923年进北京市师范大学附属中学,1929年考上上海交通大学机械工程系,专攻铁道机械。1934年毕业后,通过庚子赔款公费留学美国。先在麻省理工学院拿航空工程硕士,1936年转到加州理工学院,跟冯·卡门学空气动力学,1939年拿到航空和数学双博士。留学期间,他参与火箭和喷气推进研究,很快就成了专家。二战时,他帮美国军方搞火箭技术,还去德国审问过冯·布劳恩那些纳粹科学家。1940年代,他在美国混得风生水起,当上加州理工教授,还创建喷气推进实验室。1955年,他冲破美国阻挠,回国投身国防科研。到1964年,他已经是导弹项目的带头人,那年东风二号导弹试飞成功,他忙得脚不沾地。 郝天护的经历就接地气多了。他1953年从清华大学物理系毕业,学的是固体力学,那时候清华物理系在力学方面挺强的。他毕业后没几年,1956年还去听过钱学森在北京的报告会,对钱学森佩服得不行。结果1960年,他被分配到新疆生产建设兵团农学院,当起知青。边疆生活苦,干农活,教书,还得挤时间自学。他没闲着,坚持看专业书,尤其钟情《力学学报》这种期刊。那是钱学森1957年帮着创办的,里头都是硬核力学文章。郝天护就这样在偏远地方保持学术热情,不让脑子生锈。 1964年春天,郝天护搞到一本《力学学报》,里头有钱学森一篇关于土动力学边界条件的论文。他仔细读下去,看到某个方程推导时,觉得不对劲。他不是胡乱怀疑,而是真有功底,反复算了好几遍,确认推导有逻辑问题。具体是涉及不透水边界的处理出了偏差。他知道钱学森是大人物,但还是决定写信指出。他在1月19日写好信,附上自己的计算,寄到北京中国科学院力学研究所。信寄出后,他也没多想,就继续日常工作。 钱学森那时候正领导导弹项目,6月东风二号试飞刚成功,他日理万机。但他收到郝天护的信后,没搁置,而是抽时间看内容,对照原论文核对。他发现确实有计算疏忽,导致错误。他没生气,反而觉得这年轻人钻研精神好。3月29日,他亲自回信,长达两页纸,开头就说抱歉回复晚了,然后承认错误,用了五个“您”字称呼郝天护,显示出尊重。他还分享自己的修正意见,鼓励郝天护把发现写成文章投给《力学学报》。这信不光承认错,还给出指导,体现出科学家的严谨态度。 郝天护收到回信,肯定觉得意外。他按建议整理短文,题目叫《关于土动力学基本方程的一个问题》,大概700字,寄给编辑部。起初没动静,可能因为他只是个知青,资历浅。钱学森听说后,直接联系编辑部推荐,强调学术价值。编辑部审过后,决定刊登。1966年3月,这文登在《力学学报》第9卷第1期。这事对郝天护是转折,让他看到坚持学术的回报。他后来继续钻研,1978年考上清华大学研究生,又专攻固体力学。 钱学森的谦虚不是孤例。他回国后,一头扎进国防科研,创建第五研究院,领导导弹和航天工作。1956年他写《建立我国国防航空工业意见书》,成了蓝图。他不光自己干,还带团队,愿意听不同意见。郝天护这事就显示他不护短,对科学负责。1960年东风一号成功,1964年东风二号试飞,他推动两弹结合试验,到1966年完成。那时候他53岁,正巅峰,却对一个年轻人这么客气,说明他把科学放在首位,不在乎面子。 郝天护的事传开后,激励了不少人。它告诉大家,科学界讲究事实,不管你地位高低,真理面前人人平等。郝天护从知青起步,靠自学抓住机会,钱学森的回信给了他信心。他研究生毕业后,出国深造,1995年当选美国纽约科学研究院院士,还回国当东华大学教授。钱学森继续领衔航天,到退休前,推动多项工程成功。这故事接地气,就在说普通人也能影响大师,只要肯钻研。