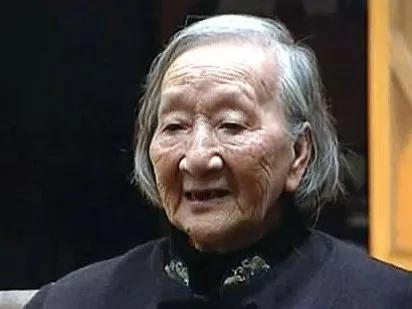

被俘、为妾、乞讨…这位女团长用半生等一句“正名” 1931年秋,赣鄱大地的芦苇荡里,20岁的王泉媛攥着半截断裂的梭镖,听着身后敌人的马蹄声越来越近。她蜷在冰冷的水洼里,粗布衣衫沾满泥浆,却死死咬着牙——从40担谷子换的童养媳,到扛枪闹革命的红军战士,她绝不能死在这里。 一、40担谷子的童养媳,偏要挣出“人”的模样 1913年,王泉媛生于江西吉安泸富村,原姓欧阳。8岁那年,家里揭不开锅,她被以40担谷子许给邻村王家做童养媳,从此改随夫姓。在王家的日子,她天不亮就挑水、舂米,稍有不慎就遭打骂,可她总偷偷扒着私塾的窗棂认字数。 1930年,红军队伍路过茶园村,宣传员喊着“妇女要解放,不当牛和马”的口号。17岁的王泉媛攥着满手老茧,第一次敢抬头对王家说“不”——她跟着队伍走了,成了区里最年轻的妇女部长,白天组织妇女纺线支前,夜里带着担架队抢运伤员,梳着两条粗辫子的模样,成了乡邻眼里“敢逆天的丫头”。 二、长征路上的“铁姑娘”,马背上办起“流动课堂” 1934年10月,王泉媛随中央红军踏上长征路,被分到后勤队照料伤员。雪山草地里,她背着比自己还重的药箱,踩着没过脚踝的积雪前行,饿了就嚼几口炒面,渴了就抓把冰雪。有次伤员发烧昏迷,她把自己的棉衣拆了,撕成布条裹住伤员的脚,自己裹着茅草睡在雪地里。 行军间隙,她还在马背上办起“流动课堂”,教女战士们认“红军”“解放”“平等”这些字。有战士问她“革命能成功吗”,她指着远方的星空笑:“只要咱们脚不停,总能走到天亮。”1935年遵义会议后,她与王首道结为革命伴侣,婚礼只摆了两碗糙米饭,却成了长征路上最暖的光。 三、河西走廊的殊死战,女团长的最后一颗子弹 1936年10月,王泉媛被任命为西路军妇女抗日先锋团团长,带着1300多名女战士西渡黄河。这支平均年龄不到20岁的队伍,要面对的是马步芳匪军的数万骑兵。在河西走廊的戈壁滩上,她们用步枪、手榴弹对抗敌人的马刀和火炮,王泉媛总是冲在最前,棉衣被弹片划开无数口子,胳膊上的伤口结了又裂。 1937年4月,为掩护指挥部撤退,妇女先锋团在梨园口阻击敌人。子弹打光了,她们就用石头、梭镖拼杀,王泉媛的战马被打死,她摔在沙地上,仍攥着断枪喊“跟敌人拼了”。最终弹尽粮绝,她与剩余战士一起被俘——这一年,她24岁。 四、牢笼里的坚守,讨饭也要回“家” 被俘后,王泉媛被关进马步青的牢房,后来又被强送给马进昌当妾。在敌人的监视下,她始终没忘自己是红军战士:偷偷藏起战友的党证,趁看守不注意就给难友们讲长征故事,哪怕被打骂,也绝不喊一声“投降”。 1939年3月,马进昌带兵外出修路,在一位老乡的帮助下,王泉媛翻后墙逃出牢笼。她身无分文,一路乞讨着往江西老家走——饿了啃树皮,渴了喝路边的积水,脚上的草鞋磨穿了,就裹着布条走。有人劝她“找个人家嫁了安稳过活”,她摇头:“我是红军,得回家。”这一路,她走了整整3年。 五、乡野间的“无名者”,半生未改赤子心 1942年7月,形容枯槁的王泉媛终于回到吉安老家,可此时她已与组织失去联系。新中国成立后,她没提自己“西路军女团长”的身份,默默当起大队妇女主任、生产队长,带着乡亲们种粮、修水渠。后来她成了禾市镇敬老院院长,先后收养7名孤儿,用自己的工资给孩子们买衣服、交学费。 孩子们问她“奶奶年轻时做过什么”,她只笑着说“种过地、打过仗”,从不提那些惊心动魄的过往。直到1982年,69岁的她在儿媳妇的陪同下赴北京,找到康克清等老战友,才说出那句藏了半生的请求:“我想恢复党籍,想告诉组织,我从没忘过誓言。” 六、76岁终获正名,初心照亮来时路 1989年,经组织核查,76岁的王泉媛终于恢复党籍和红军身份。拿到批复文件的那天,她戴着老花镜,一遍遍地摸上面的字,眼泪打湿了纸页——从17岁投身革命,到76岁正名,她用半生坎坷,守住了对党的忠诚。 晚年的王泉媛常去学校给孩子们讲长征故事,她的手背上满是皱纹,却能清晰地比画出当年握枪的姿势。2009年,96岁的她在吉安逝世,临终前仍念叨着:“红军的信念,不能忘啊。” 本文依据国家档案馆西路军史料、《王泉媛回忆录》相关信息整理 网络截图