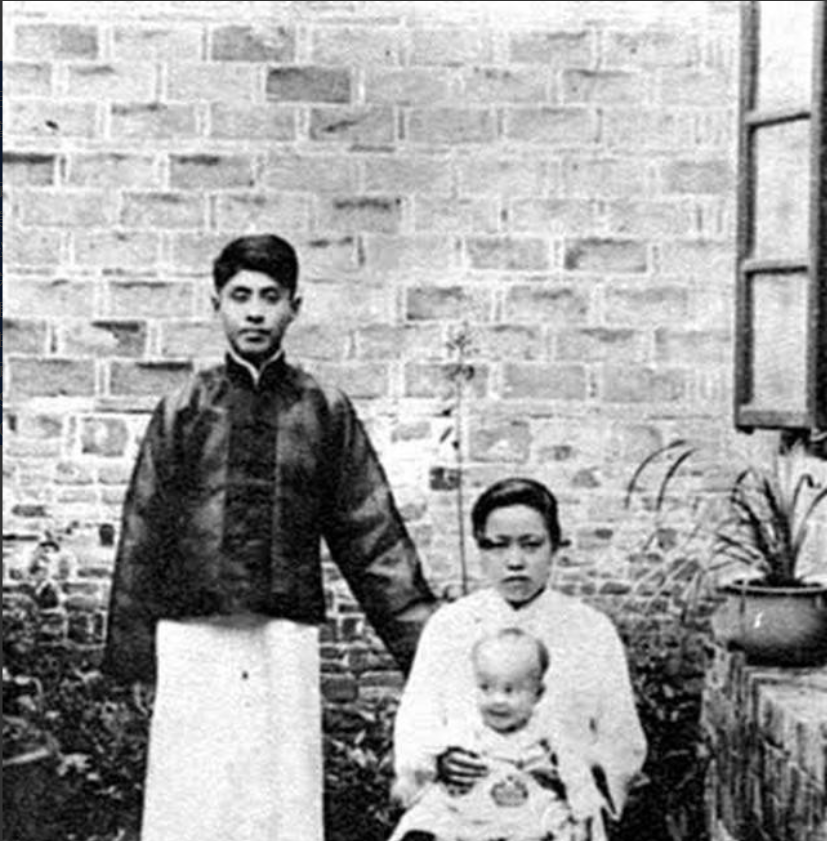

杨振宁发妻杜致礼有多美?1949年美国留影里,22岁的她藏着超越颜值的风骨 大家对杜致礼这个名字想必不会感到陌生,她的父亲是国民党陆军中将、抗日名将杜聿明,丈夫是诺贝尔物理学奖得主杨振宁,出身名门的她,似乎天生就带着“大家闺秀”的标签。但如果只把她的身份定格在“名人亲属”上,未免太可惜——1949年那张在美国的留影,22岁的她之所以能让人过目难忘,从来不止是颜值,更是骨子里的气质与韧性。 1927年,杜致礼出生在陕西米脂,这个自古就流传“米脂婆姨绥德汉”的地方,似乎总给美人添了几分地域滤镜。但她的气质,更多是家庭刻下的印记:父亲杜聿明在昆仑关战役中重创日军,铁血军人的风骨让她从小懂得“坚韧”二字;母亲曹秀清是北平女子师范大学的校花,一手好字、满腹诗书,把文人的温婉与知性揉进了她的成长里。小时候的杜致礼,不是躲在深宅里的娇小姐,而是跟着母亲读《论语》,听父亲讲战场故事的孩子,这种“刚柔并济”的底色,后来成了她最特别的魅力。 照片里,她站在纽约街头的老橡树下,呢子大衣掐出细腰,卷发被风吹得微乱,嘴角带笑,眼神却透着一股子“我不惹事,也不怕事”的劲儿。那年,她刚随家人逃出内战硝烟,兜里只揣着几十美元,却能在异国他乡把清贫日子过得有声有色。白天,她抱着厚厚的物理课本冲进哥伦比亚大学的实验室;晚上,她在出租屋的煤油炉上煮一锅白菜炖豆腐,香味飘满走廊。邻居回忆:“她从不抱怨,只说‘白菜便宜,营养却全’。” 穷学生圈子里,她是“大姐头”。谁付不起房租,她就把自己的奖学金掰一半;谁考试失利,她拉着去河边跑步,边跑边喊:“哭什么?跑一步,难就退一步!”没人相信,这个笑着给大家分面包的姑娘,竟是战场上叱咤风云的杜聿明的千金。她从不主动提父亲,只在填写家庭表时,淡淡写下“父亲抗日”,四个字,重若千钧。 1949年的留影,就是在这样的背景下拍的。相机是借的,胶片是打折的,她却把一身清贫穿出了矜贵。细看那张照片,你会发现她左手插在口袋里,右手自然下垂——那是父亲教她的“军人站姿”,脊背永远笔直,肩膀永远打开。镜头按下的一秒,她嘴角微微扬起,眼睛里却闪着一点亮,那是对未来的笃定,也是对苦难的不屑。后来,她把这张照片寄给在国内的母亲,背面只写了一句话:“妈,我很好,别哭。” 遇到杨振宁,是在实验室的走廊。她抱着一摞资料,撞进他怀里,资料散了一地。他帮她捡,她连声道谢,声音清脆得像风铃。那一刻,杨振宁后来回忆:“她像一束光,照进我枯燥的公式里。”恋爱、结婚、生子,一切顺理成章,却又无比清醒。婚礼上,她穿一袭素白旗袍,没有珠宝,只有胸前别着的一枚小小胸针——那是父亲留下的领章,她把它磨成了配饰,提醒自己:无论走多远,别忘来时的路。 婚后,她成了“杨太太”,却坚持做“杜致礼”。杨振宁获诺贝尔奖那天,闪光灯铺天盖地,她却悄悄退到人群外。记者追问:“杨太太,您有什么感想?”她笑:“他的荣耀是他的,我的骄傲是我没拖他后腿。”一句话,不卑不亢。她每天五点起床,给孩子们做早餐,送丈夫去实验室,然后自己钻进图书馆,翻译物理教材,只为了让更多中国学生能用母语读懂“相对论”。她说:“我帮不了杨先生的忙,那就帮他铺点路。” 晚年,她坐在北京的四合院里,阳光洒在那张1949年的老照片上。她指着照片对孙女说:“你看,奶奶那时候多穷,多开心。”孙女问:“奶奶,你最怕什么?”她答:“我怕你们只记得我漂亮,不记得我挺直的腰杆。”那一刻,我突然明白:所谓风骨,不是高傲的头颅,而是泥泞里依然挺直的脊梁;不是华丽的辞藻,而是清贫里依然灿烂的笑容。杜致礼用一生告诉我们:真正的美,是颜值,更是心气;是出身,更是选择;是站在风口上,依然记得来时的路。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。