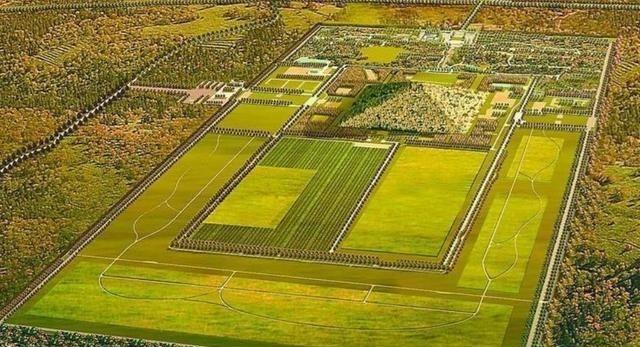

为何至今没人敢挖秦始皇陵?看到卫星俯拍图后,这才明白 两千多年来,那座巨大的封土堆静静伫立在骊山脚下,无数人想挖却不敢动手。直到现代科技用卫星从高空俯拍,惊人的画面让考古专家倒吸一口凉气——山脉走向竟然呈现一条腾飞的巨龙,而陵墓恰好位于龙眼位置。这究竟是巧合,还是两千年前就布下的惊天布局? 公元前259年,嬴政生于赵国邯郸。那时他父亲异人作为秦国质子困居他乡,母子处境艰难。商人吕不韦看出异人的价值,投入千金助其返回秦国,甚至将自己的姬妾赵姬献给异人。公元前247年,13岁的嬴政登上王位,此时吕不韦把持朝政,太后赵姬与假宦官嫪毐私通。 公元前238年,22岁的嬴政亲政,果断平定嫪毐叛乱,次年罢免吕不韦。之后他重用李斯、王翦等人,从公元前230年开始,用十年时间依次灭掉韩、赵、魏、楚、燕、齐六国,完成统一大业。他创立皇帝称号,废除分封制,推行郡县制,统一文字货币度量衡。但他也焚书坑儒,大修陵墓,征发民夫,导致百姓不堪重负。公元前210年,50岁的秦始皇病逝于第五次东巡途中。 秦始皇陵位于陕西临潼骊山北麓,封土堆现高76米,占地面积约56平方公里,相当于78个故宫。整个工程动用70至80万人,从公元前247年开始修建,历时近40年未完工。骊山是秦岭北麓支脉,东西绵延约25公里。当年工匠开凿五道水渠环绕陵园,形成五爪金龙抱珠的格局。 现代考古人员用遥感卫星航拍测绘时发现,骊山山脉走向与陵墓位置构成一条腾跃的龙形,封土堆正好位于龙眼位置。这种精确的选址绝非偶然。古人讲究依山傍水的风水布局,秦始皇陵背靠骊山,北临渭水,地势比东西两侧都高,受水流拱卫,是理想的葬地。 《史记》记载地宫内部构造:“穿三泉,下铜而致椁,宫观百官奇器珍怪徒藏满之。令匠作机弩矢,有所穿近者辄射之。以水银为百川江河大海,机相灌输。”地宫位于封土堆下约30米深处,东西长约170米,南北宽约145米。工匠在墓道内安装了自动触发的弓弩机关,一旦有人踏入特定区域就会被射杀。 更致命的是水银。现代科技检测显示,封土堆周围土壤汞含量严重超标,在封土中心发现面积约1.2万平方米的水银异常区,藏量可能达数百吨。水银是常温下唯一呈液态的金属,极易挥发,挥发后的汞蒸气剧毒。地宫封闭两千余年,内部汞蒸气浓度难以估量。一旦开启,不仅危及考古人员生命,还会严重污染周边土壤和地下水系,影响渭河流域水源安全。 检测还发现,东南、西南的水银含量高,东北、西北的含量低,这种分布恰好和秦朝疆域图相似——东南和西南河海多,东北和西北河海少山川多。这证实史书”以水银为百川江河大海”的记载属实。秦朝灭亡后,项羽曾派兵挖掘陵墓外围盗走部分财宝,但未能深入地宫核心。此后历朝历代都有盗墓者觊觎,却无人能真正闯入墓室深处。 1974年春天,临潼县西杨村农民打井时挖出陶制人俑碎片。考古队进驻后,一座规模空前的地下军阵逐渐显露。三个兵马俑坑出土陶俑超过八千件,与真人等高,面部表情各不相同,按秦军编制塑造。兵马俑坑距封土堆约1.5公里,只是陵园外围陪葬坑。整个陵园内还发现石铠甲坑、百戏俑坑、文官俑坑、铜车马坑等数百个陪葬坑。 出土初期,许多彩绘陶俑接触空气后迅速氧化褪色,鲜艳色彩在数分钟内变为灰白。这个惨痛教训让文物部门意识到贸然开挖会造成不可逆破坏。1987年,秦始皇陵及兵马俑被列为世界文化遗产。此后国家文物局多次组织专家论证,结论一致:现阶段不具备发掘条件。 技术障碍难以克服。如何安全清除水银毒气,如何防止墓室坍塌,如何让文物出土瞬间得到有效保护,这些问题都没有成熟方案。环境风险同样严峻,大规模开挖会破坏封土堆稳定结构,水银泄漏将污染渭河流域,威胁周边村镇居民饮水安全和农田土壤质量。从学术角度看,保持原状是最佳选择。地宫封存了秦代社会完整信息,包括礼仪制度、手工艺水平、科技成就。提前打开就像撕毁一部绝版史书。 目前考古工作集中在陵园外围,通过遥感探测、钻探取样等非侵入手段逐步摸清陵园布局。那座巨大的封土堆依然静卧骊山脚下,它守护的秘密会在技术突破时向世人揭示,但那一天何时到来无人知晓。真正的考古不是急功近利的挖掘,而是耐心等待与精心准备。对待祖先留下的文化遗产,敬畏之心永远比好奇心更重要。 从卫星俯拍图看到的龙形布局,让人不得不佩服古人的智慧。两千年的机关水银至今守护着这座地宫,也许这就是最好的结局。你认为秦始皇陵该不该挖?技术成熟后第一时间发掘,还是继续让它沉睡下去?欢迎在评论区说说你的看法。