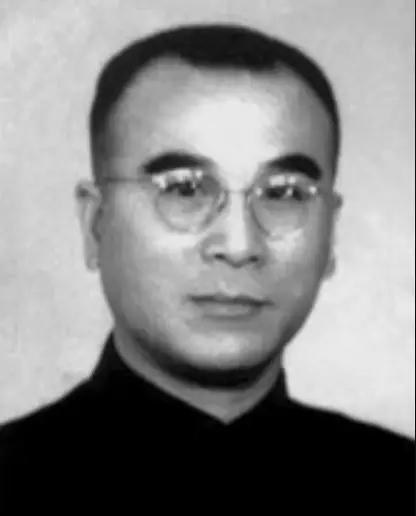

1949年,蒋介石下令,必要时候处决监狱里的共党,这个时候一名国民党检察官站了出来,四处为共党求情,离谱的是,国民党内部居然没有一人怀疑他是共党! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1949年初的南京城,到处弥漫着一种末日前的诡异气氛,蒋介石在撤往台湾前下了一道密令:各地监狱中关押的共产党人和进步人士,战局失控时无需审判,直接处决,这道命令传到南京时,监狱里关着几百号人,他们的命运悬于一线。 就在这个节骨眼上,一个叫杨兆龙的国民党司法部司长做了件让所有人意想不到的事,他开始四处奔走,利用自己的职权和人脉关系,想方设法拖延处决程序,甚至直接找到南京监狱的负责人,以“案件证据不足需要复核”为由阻止行刑。 更离谱的是,当特务机关的人找上门质问他时,他端着茶杯不紧不慢地回了句:司法程序不能乱,证据不全就处决,传出去怎么向民众交代? 这话说得特务哑口无言,要知道,当时国民党内部已经乱成一锅粥,官员们要么忙着转移家产准备跑路,要么盯着自己的乌纱帽自保,谁也没心思在这种“小事”上较真。 杨兆龙就是看准了这一点,反复用法律条文当挡箭牌,硬是把处决的事一拖再拖。 说起来杨兆龙这个人也算传奇,他早年毕业于东吴大学法律系,后来留学哈佛和柏林,精通六国语言,回国后一路做到刑事司司长,这样的履历在民国司法界算得上顶尖人物,威望极高。 正因如此,国民党对他格外信任,完全没想到这个满脑子法律条文的学者型官员,会在关键时刻站到共产党一边。 事情的转机来得有点戏剧性,当时地下党的学运委成员沙轶因无意中提到,她姐夫就是杨兆龙,这个消息传到中共南京市委书记陈修良耳朵里,她立刻意识到这是个救人的机会。 通过沙氏姐妹的劝说,杨兆龙同意帮忙保释一些指定人员,恰好这时候代总统李宗仁任命他代理最高检察署检察长,这个职位让他有了更大的活动空间。 杨兆龙的高明之处在于,他从来不说自己在帮共产党,而是处处站在国民党的立场上说话,他找到李宗仁时,直截了当地说:要搞和谈就得取信于民,放了这些人才能显出诚意。 李宗仁一想也对,反正蒋介石的账没必要自己背,不如卖个人情,于是在1949年4月5日签署了全国释放政治犯的命令。 拿到这个命令后,杨兆龙立刻制定详细的执行方案,从4月9日开始,南京各个监狱的政治犯陆续获释,很多人一出狱就和组织接上了头。 等到4月20日国民党想来个“清狱”时,监狱里早就空空如也,这场营救行动堪称完美,而国民党内部竟然没有一个人怀疑杨兆龙有问题。 为什么没人怀疑他?首先是他的身份掩护太好,作为法学权威,他平时处理案件一向严谨,该立案的立案,该侦查的侦查,从不含糊。 即便遇到共产党人的案件,他也只是用“证据不足”“需要补充侦查”这类正常理由拖延,从表面上看完全符合司法程序。 其次是他的说辞太有说服力,他总能找到对国民党有利的理由来解释自己的行为,让人觉得他是在为党国着想。 更关键的是时局的混乱给了他操作空间,那会儿国民党政权风雨飘摇,各级官员都在为自己打算,谁还有精力去查一个司法官员是不是有问题? 大家只看到他按规矩办事,反而觉得这个人靠得住,就这样,杨兆龙在所有人眼皮底下,把几百条人命从虎口里救了出来。 这件事的意义远不止救人本身,那些获释的同志很快投入到解放南京和政权接管的工作中,成为革命的重要力量。 从人心向背来看,国民党败亡前要杀人灭口,杨兆龙却逆势救人,这种对比让老百姓更清楚地看到谁才是真正为国家着想的。 杨兆龙后来的日子并不全是顺风顺水,但他从未后悔过当年的选择,建国后他在东吴大学教政法,用实际案例告诉学生法律的根在民心,被问起往事时,他总说良心过得去,历史终究公道。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:南京解放前的陈修良——人民网