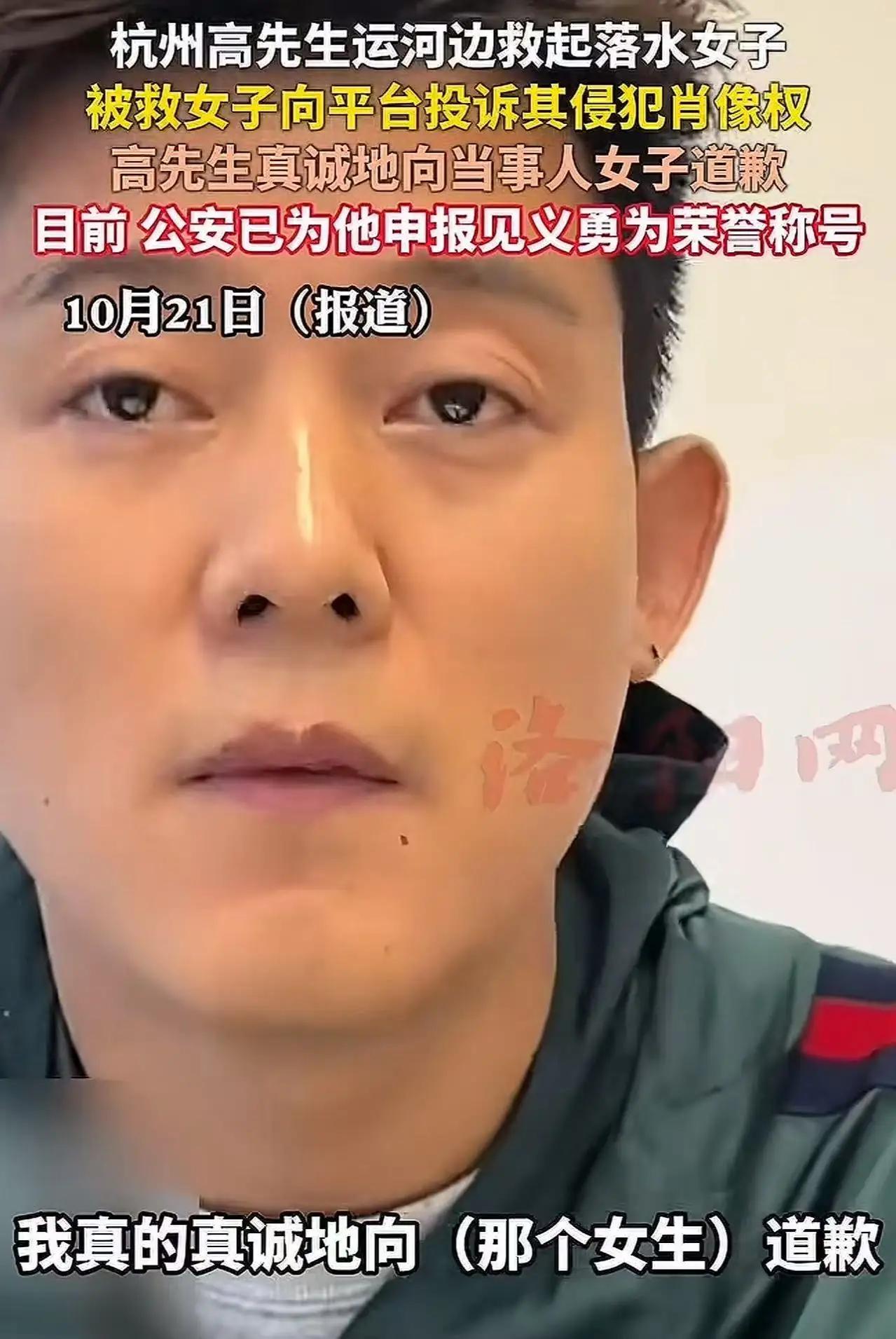

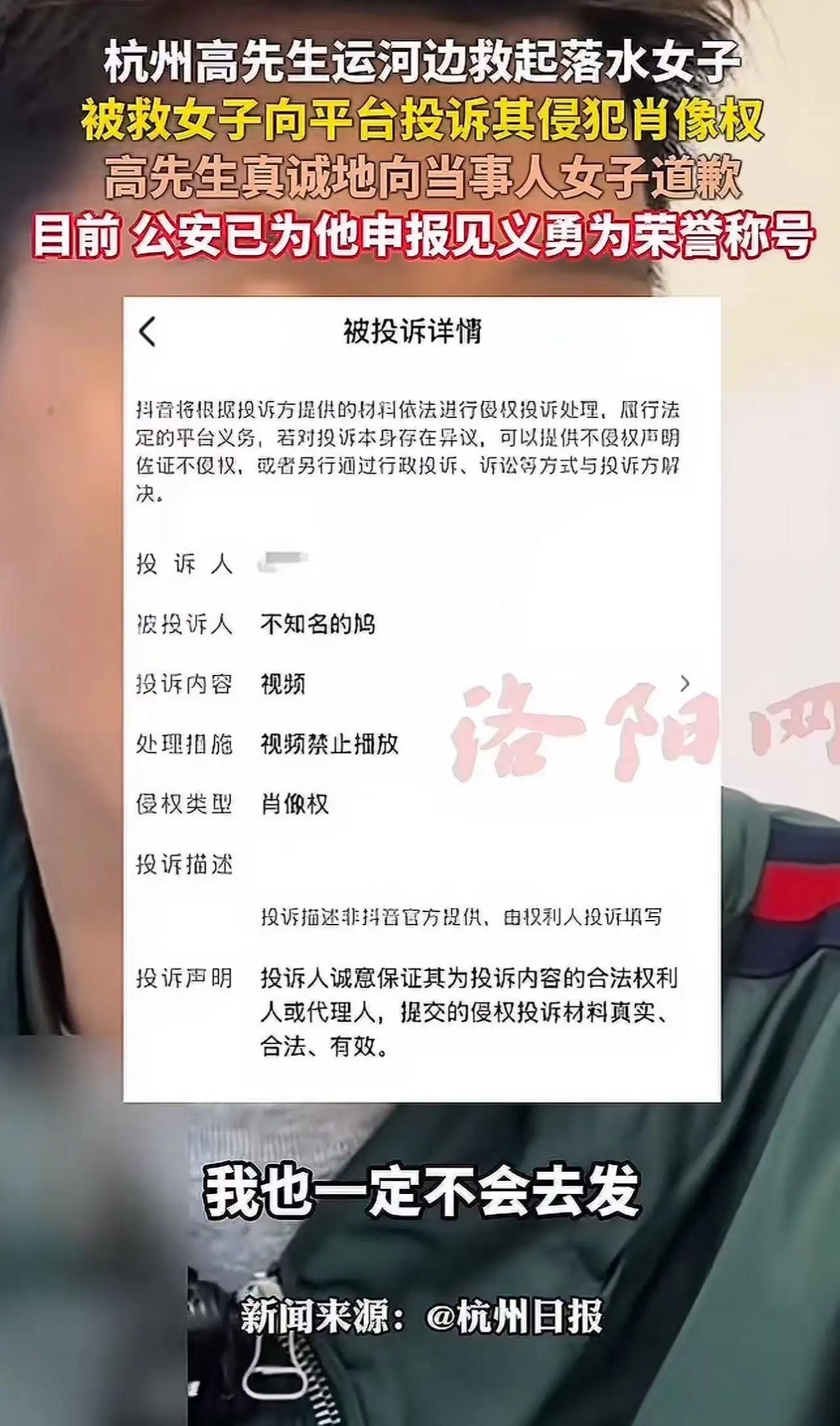

“倒反天罡!男子救人反被逼道歉!”浙江杭州,男子在运河边救了一名落水女子,把视频发到网上,结果女子举报男子侵犯了她的肖像权!网友:要是没有人家的话,你怕只剩一个“遗像权了”! 这件事一时间引发了网络热议,也让人不禁陷入深思:我们到底是在保护隐私,还是在扭曲善意的本质?事情的起因很简单:一名男子在杭州运河边见到落水女子,毫不犹豫地跳下去救人。或许在许多人眼里,这就是勇敢、善良的表现,但没想到,事情的发展却出乎意料。 男子救人后,将救援过程的视频发到网上,原本是想分享一份温暖与正能量,结果却迎来了意想不到的“反转”。女子举报他侵犯肖像权,理由竟然是“未经同意拍摄,侵犯了个人隐私”。这场风波迅速发酵,网友们的评论也是两极分化。有的人支持男子的善举,认为“救人第一,隐私可以放一放”;也有人站在女子的角度,觉得“自己在危险中被拍摄,是一种隐私的侵犯”。 但细细想来,这背后折射的,或许不仅仅是个人隐私的保护问题,更是一种社会价值观的扭曲。我们是不是太过于强调“隐私权”,而忽略了那份应有的善意和责任?在紧要关头,一个人的救援行为,难道也要经过“授权”才能发生吗?难道我们要在每一次善行前都要考虑“会不会被举报”? 更深层次的问题是:我们是不是在用“肖像权”这把双刃剑,扼杀了社会的善意?如果没有像这位男子一样勇敢的普通人,谁会在危难时刻挺身而出?难道救人就要先问“你同意我拍照吗”?这是不是一种对人性善良的扭曲?我们在追求个人隐私的同时,是否也在无形中放弃了那份人与人之间最基本的信任和责任感? 其实,故事的核心不在于谁对谁错,而在于我们如何看待善意与隐私的边界。善意,是人性中最美好的一面,它不应该被法律的条条框框所束缚。有人说:“要是没有人救,那只剩一个‘遗像权’了。”这句话一针见血地指出了问题的核心——在保护隐私的名义下,我们是否已经失去了那份最纯粹的善良?当有人需要帮助时,我们是否还能像那位男子一样,义无反顾地伸出援手? 当然,也有人担心:如果每个人都可以随意拍摄、随意举报,社会会变成什么样?善意变成了“被利用”的工具,信任变得脆弱无比。这就像是我们在走钢丝,一边要保护个人隐私,一边又不能让善意变成“无用的负担”。 这件事情的争议,或许最终会引导我们重新审视:在这个信息爆炸、隐私泛滥的时代,我们到底该如何平衡?善意与隐私,哪个更重要?或者说,我们是否需要一套更合理、更人性化的规则,让善良不再受到无端的指责,让隐私也能在保护的同时,留住那份人性的温暖? 或许,真正的答案在于每个人心中。善意,是我们这个社会最宝贵的财富;隐私,是我们每个人的底线。但当这两者发生冲突时,我们更需要的是理性与宽容。因为,只有在理解和尊重的基础上,我们才能真正构建一个温暖、有温度的社会。 这起事件,或许只是冰山一角,但它折射出的问题,却值得我们每一个人深思。我们在追求个人权益的同时,是否也应该守住那份人性的善良?只有这样,我们的社会才能既有安全感,也有温暖。毕竟,善意从来不是“负担”,而是我们共同的财富。