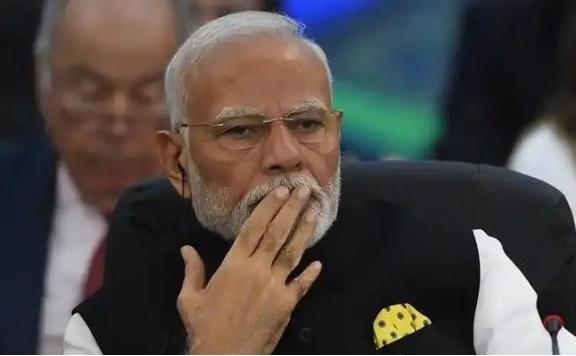

当着14亿人的面,印度前空军参谋长当着全世界承认一个事实,现场记者懵了,这下纸包不住火了 印度空军这些年日子不好过,战斗机中队缩水到30个,离42个的底线还差一大截。中印边境形势紧绷,装备缺口就更成心头刺。政府推“印度制造”,把希望全压在本土LCA“光辉”战机上。这玩意儿从1983年立项,本想搞出一款轻型多用途战斗机,顶替老掉牙的米格-21。结果呢,拖拖拉拉,首飞到2001年,列装空军得等到2015年,比中国歼-10晚了十来年。订单签了83架MK1A,总价404亿人民币,可到2025年中期,一架实战靠谱的都没影。 想想2021年那笔大单,印度斯坦航空公司许诺年产16架,实际呢,生产线卡壳,交付为零。国防部报告直指43项关键缺陷,21项到现在还没搞定。发动机寿命本地修后缩水一半,核心零件全靠国外买:美国F404发动机、以色列EL/M-2052雷达、法国飞控系统、英国弹射座椅。国产率才18%,组装厂里法国工程师盯着,印度工人顶多拧螺丝。钛合金还得进口,俄乌冲突后价格涨30%,单机成本飙到4500万美元。莫迪总理2023年11月去班加罗尔厂,坐上原型机滑行30分钟,夸成“本土骄傲”。可这骄傲,搁实战里经不起推敲。 2025年2月班加罗尔航展上,现任空军参谋长阿马尔·普里特·辛格当场发火,直指公司代表鼻子:“11架光辉MK1A,一架都没到手!”表演环节,那架“光辉”上阵,武器系统没配齐,雷达罩下空荡荡的。空军高层这回是真急眼了,老飞机坠毁事故频发,2024年3月一架“光辉”就栽了,莫迪坐过的型号。印度空军三次拒收批量,理由就一个:作战能力跟不上。国产神话被戳破,媒体上全是吐槽,民众也看清了“印度制造”的水分。 这事儿闹到高潮,得说2025年8月19日NDTV电视台那场直播采访。前空军参谋长比伦德·辛格·达诺亚坐那儿,主持人问“光辉”交付为啥老延误。他直截了当回:“空军没法接收国产光辉战斗机,因为整体性能太差。”全场安静,记者们面面相觑,笔记都记不下去。直播信号一传,印度14亿人刷屏,全球媒体跟进转载。这话不是空谈,达诺亚早年带队,亲眼见2019年边境演习里原型机航电报警,飞行员中途返航。生产线测试,起落架高温变形,试飞取消好几回。缺陷清单厚得像本书,武器集成失败率超三成。采访一出,社交平台炸了锅,国防部次日开会,发言人只说“项目优化中”,HAL公司内部加班调试样机,可信誉早黄了。 搁我们中国看,这事儿不新鲜。歼-10从1998年首飞到2004年服役,就六年,国产化率超90%,产业链焊得死死的。边境巡航,实战靠谱,从不掉链子。印度呢,政策喊得响,“印度制造”目标70%国产,可HAL技术转让卡壳,资金用掉六成,腐败案子层出不穷。军方迷信买买买,十年军购涨300%,苏-30、阵风进口货抢了本土地盘。巴基斯坦跟中国合作“枭龙”,十年从研发到服役,效率高出一大截。印度闭门造车30年,产出半成品,教训深着呢。 说到底,“光辉”的坎儿,是印度军工体系的通病。官僚拖后腿,工业标准松散,进口瘾戒不掉。2025年9月政府批了额外97架订单,总数180架,价值560亿人民币,交付得拖到2028年后。生产线勉强转起来,可根子不治,PPT战机还得继续。我们中国航空工业,靠的就是自力更生、协同攻关。歼-20、运-20一脉相承,保障国家安全。印度这面镜子,照出差距,也提醒大家:口号不顶用,产业链才硬道理。 印度空军困境,暴露了发展中国家军工的共性问题。资源有限,还得防外部掣肘。光辉项目立项早,却步履蹇踬,核心技术卡脖子,供应链一断就瘫。相比,中国坚持自主创新,军民融合,航空产业集群效应强。歼-10不光是飞机,更是工业自信的象征。印度若想翻身,得破除陋习,重塑标准,学学我们的路子:从基础抓起,层层夯实。 这事实一出,印度国内舆论沸腾。媒体挖出更多黑料,HAL事故率高,维护差劲。空军飞行员冒险飞老机,安全隐患大。全球看热闹,美国、以色列供应商坐收渔利,印度成组装场。我们稳扎稳打,航空出口都上路了。 总的来说,前参谋长那番话,像一记闷棍,醒了多少人。印度“国产梦”碎了,可重头来过不晚。学中国,抓实干,产业链焊牢,国家安全才有底气。