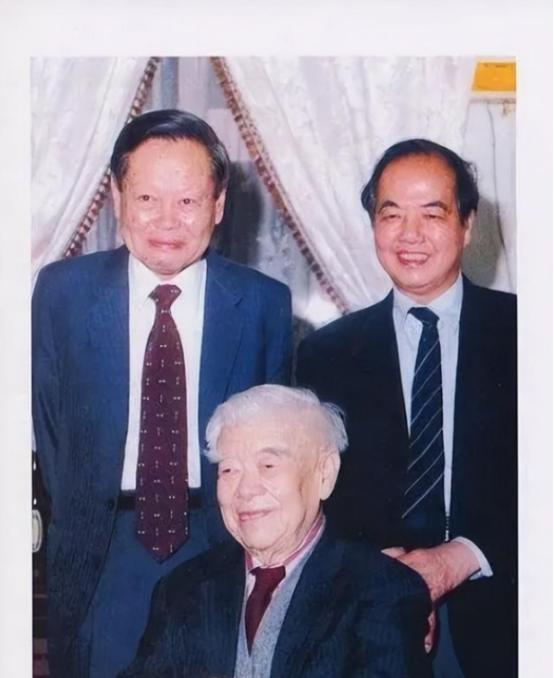

1997年5月,大物理学家杨振宁与李政道恭恭敬敬地侍立在一位老人身后,老人的脸上带着满意的笑容。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1997年5月,在台湾的一间书房里,一位白发苍苍的老人端坐在沙发上,神情温和却透着不容忽视的威严。两位中年人恭恭敬敬地站在他身后,神态庄重,仿佛回到了学生时代面对恩师的那一刻。 镜头定格在这一瞬间,老人的嘴角带着一丝满足的笑容,而这两位弟子,正是享誉世界的物理学家——杨振宁与李政道。那位老人,便是他们共同的老师,中国近代物理学的奠基人之一——吴大猷。 这张照片,后来被无数次刊登、引用,成为中国科学史上一段跨越半个世纪的温情见证。它不仅仅是三位科学家的合影,更像是一种精神的传承。 从战火纷飞的昆明到灯火通明的芝加哥,从西南联大的简陋教室到诺贝尔奖的殿堂,这一段“师徒三人行”的故事,记录着中国物理学从艰难起步到登上世界舞台的壮阔历程。 时间要追溯到1938年。那一年,抗日战争的炮火已经蔓延全国,北平和天津早已沦陷,昔日的学府北大、清华、南开被迫南迁。 历经艰辛,他们最终在云南昆明合组成“国立西南联合大学”。这所大学后来被称为“中国教育史上的奇迹”,因为在那样的战火中,它依然孕育出无数影响中国乃至世界的杰出人才。 吴大猷当时刚从英国留学归来,是国内屈指可数的理论物理专家。他在联大任教物理系,教学严谨、思维开阔,对学生要求极高,却也十分关心他们的成长。 物理系的教室条件极其简陋,实验仪器不足,连黑板都常常要用木炭代替粉笔,但吴大猷从未因此懈怠,他常说:“科学的根,不在设备,而在头脑。” 1938年,年仅16岁的杨振宁考入了西南联大物理系。他身材瘦削,话不多,却聪慧异常。吴大猷第一次见到他,就对这个眼神专注的年轻人印象深刻。几年后,另一个年轻人李政道,也在1944年从浙江转入联大物理系,成了吴大猷的学生。 那时的昆明,空气中弥漫着硝烟和潮湿的气息,夜里常有防空警报响起,课堂上甚至会有炸弹声在远处回荡。但在吴大猷的课堂上,学生们仿佛置身另一个世界——一个只属于科学与思想的净土。 吴大猷不仅教他们知识,更教他们如何做研究、如何思考问题。他常让学生自己设计实验、推导方程,再亲自一一指导。他最喜欢对学生说的一句话是:“科学不是记忆的结果,而是思考的产物。” 在那样艰苦的条件下,杨振宁和李政道都打下了极其扎实的理论基础。可以说,没有西南联大的那段岁月,就没有他们后来在物理学上的辉煌成就。 抗战胜利后,联大解散,学生们各自踏上不同的道路。吴大猷被聘为中央研究院院士,继续在台湾推动科学教育。而杨振宁、李政道在吴大猷的推荐下,先后获得赴美留学的机会。 那时的美国,是物理学发展的黄金时代,爱因斯坦、费米、玻尔等大师的思想影响着整个科学界。 1945年,杨振宁来到芝加哥大学攻读博士学位。两年后,李政道也抵达芝加哥。巧合的是,他们都进入了著名的费米实验室。在那个年代的实验室里,吴大猷的学生几乎成了“中华力量”的代表。 虽然他们远离祖国,但每当写信给老师,总要附上一句问候:“老师近安否?学生在此一切安好。”吴大猷也总是回信勉励他们,不要忘记初心,要为中国科学争气。 1950年代初期,杨振宁和李政道都已成为独当一面的学者,但他们心中始终有一个未解的问题:宇称守恒是否在所有物理过程都成立?按照当时的物理学主流观点,对称性是自然界的基本法则之一,任何粒子反应的镜像过程都应相同。 然而,杨、李两人经过长时间的讨论与研究,逐渐产生了怀疑。他们大胆地提出,弱相互作用中可能并不遵守宇称对称。这在当时是极其冒险的想法,几乎所有人都认为他们疯了。 但正是这种敢于质疑权威的精神,让他们最终写出了那篇震动世界的论文——《弱相互作用中的宇称不守恒》。 1956年,他们的理论被吴健雄实验验证,证明宇称在弱作用中确实不守恒。1957年,杨振宁和李政道共同获得诺贝尔物理学奖,成为第一对获此殊荣的华人科学家。 消息传回国内时,吴大猷已经是台湾学界的领军人物,他听闻两位弟子获奖的消息时,久久没有说话,只是微笑着点头,说了一句:“他们没有让我失望。” 那一年,吴大猷已经五十多岁了。他深知科学的道路漫长而孤独,而看到弟子们登上世界舞台,是他一生中最大的安慰。 此后几十年,吴大猷致力于推动台湾的科学研究与教育体系建设,培养了大批年轻物理学家,被称为“台湾物理学之父”。而杨振宁、李政道也在美国继续从事理论物理研究,他们的成就,不仅改变了物理学的格局,也让世界重新认识了华人科学家的力量。