2023年8月,邓稼先的妻子许鹿希,在北京60多平米的老房里度过95岁生日。没有鲜花也没有寿宴,唯一的生日礼物,是侄子送来的中国工程物理研究院、九三学社画的祝寿字画。两年后的2025年,这间老房和97岁的许鹿希,依然在诉说着跨越半个多世纪的奉献故事。 如今的许鹿希身体还算硬朗,每天会在家人搀扶下,走到客厅那张70年代的旧沙发旁坐一会儿——那是邓稼先当年回家时最爱待的地方,扶手上还留着他习惯性放置书本的压痕。 更让人欣慰的是,2025年3月,这间老房正式启动“科学家精神教育基地”申报,工作人员已经开始对屋内物品做数字化保护:老式拨盘电话的每一个按键纹路、许鹿希手写的物品标签(比如“稼先1972年带回来的戈壁石”),都被高清相机一一记录,未来会做成线上展厅,让更多人看到这些“会说话的旧物”。 许鹿希的坚守,从来不止于守着一间老房。作为北京医科大学的神经解剖学教授,她在支持邓稼先28年秘密工作的同时,自己也没放下学术——从1958年到1986年,她发表了20多篇神经解剖领域的核心论文,培养的50多名研究生里,有10人后来成了三甲医院的科室主任。 有人问她怎么平衡家庭和工作,她总说:“稼先在为国家做事,我不能拖他后腿,更不能丢了自己的专业。”这种“双重坚守”,让她不止是“邓稼先的妻子”,更是独当一面的科学家。 而邓稼先当年的奉献,比我们知道的更壮烈。1979年那次核试验事故,他为了找到未爆的核弹头,穿着简单的防护服就冲进了辐射区,一待就是两个小时。 后来同事回忆,出来时他的靴子上还沾着辐射粉尘,却笑着说“找到了就好”。可那次暴露让他的身体彻底垮了——不到半年就开始持续便血,体重从130斤骤降到110斤,白细胞染色体变成了粉末状,连医生都心疼地说“这是拿命换的”。 即便这样,1985年被确诊直肠癌晚期后,他躺在病床上还在改《中国核武器发展规划建议书》,有时疼得冒冷汗,就咬着毛巾继续写,直到1986年7月29日离世前,才把这份凝聚心血的建议书交给于敏。 许鹿希和邓稼先的爱情,藏在无数个细节里。1953年他们在北大相识,邓稼先追她时总说“我想做对国家有用的事,也想和你过踏实的日子”;1958年邓稼先要去“秘密工作”,没说去哪,只说“可能很久不能联系”,许鹿希只回了四个字“我支持你”,之后28年里,她独自带大两个孩子,孩子想爸爸了,就拿他留下的照片看;1985年邓稼先住院,她每天守在床边,给他读报纸上的科技新闻,两人最常说的话是“咱们国家的核武器,以后肯定能更厉害”。 邓稼先走后,她花了6年时间写《邓稼先传》,为了还原细节,跑遍全国采访了100多位他的同事,书出版后再版12次,还入选了中小学课外阅读书单,有个学生在读后感里写“原来‘国家脊梁’,就是愿意把一辈子藏进无人知晓的地方”。 2025年,“邓稼先班组”的年轻科研人员还会定期来看许鹿希,给她讲最新的科研进展——比如他们研发的新型核材料,让我国核反应堆的安全性又提高了一个等级。 许鹿希总会拿出邓稼先当年的笔记本,翻到那句“一个人靠脊梁才能直立,一个国家靠铁脊梁才能挺立”,叮嘱他们“别辜负这个时代”。 而网上关于“功勋科学家家属关怀”的讨论也越来越热烈,有网友说“许老守着老房,我们该守着她”,现在相关部门已经在制定“功勋家属医疗帮扶政策”,计划为像许鹿希这样的老人提供上门医疗服务。 在我看来,许鹿希守的不只是一间老房,更是一代人的精神坐标。那些旧沙发、老电话,记录的不只是爱情,更是“把小我融入大我”的信仰。 2025年了,我们依然需要这样的故事——不是为了怀旧,而是为了记得:今天的岁月静好,是有人曾把青春和生命,藏在了戈壁滩的风沙里,藏在了无人知晓的秘密里。 文章描述过程、图片都来源于网络,涉及版权或者人物侵权问题,或有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改

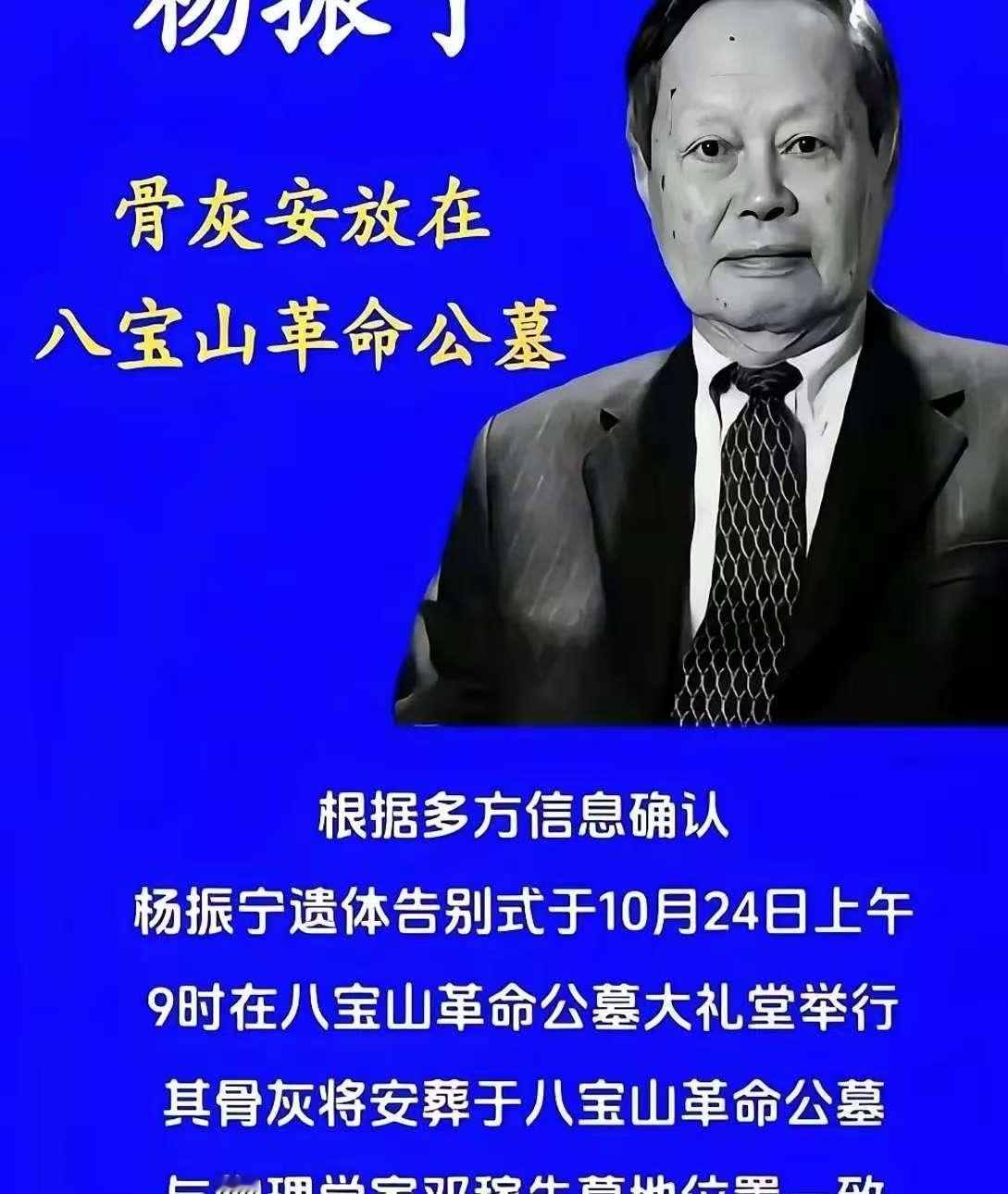

wzy

国之脊梁

wade

太伟大了,看着令人泪目!

用户16xxx40

国士无双![点赞][点赞][点赞]

用户15xxx40

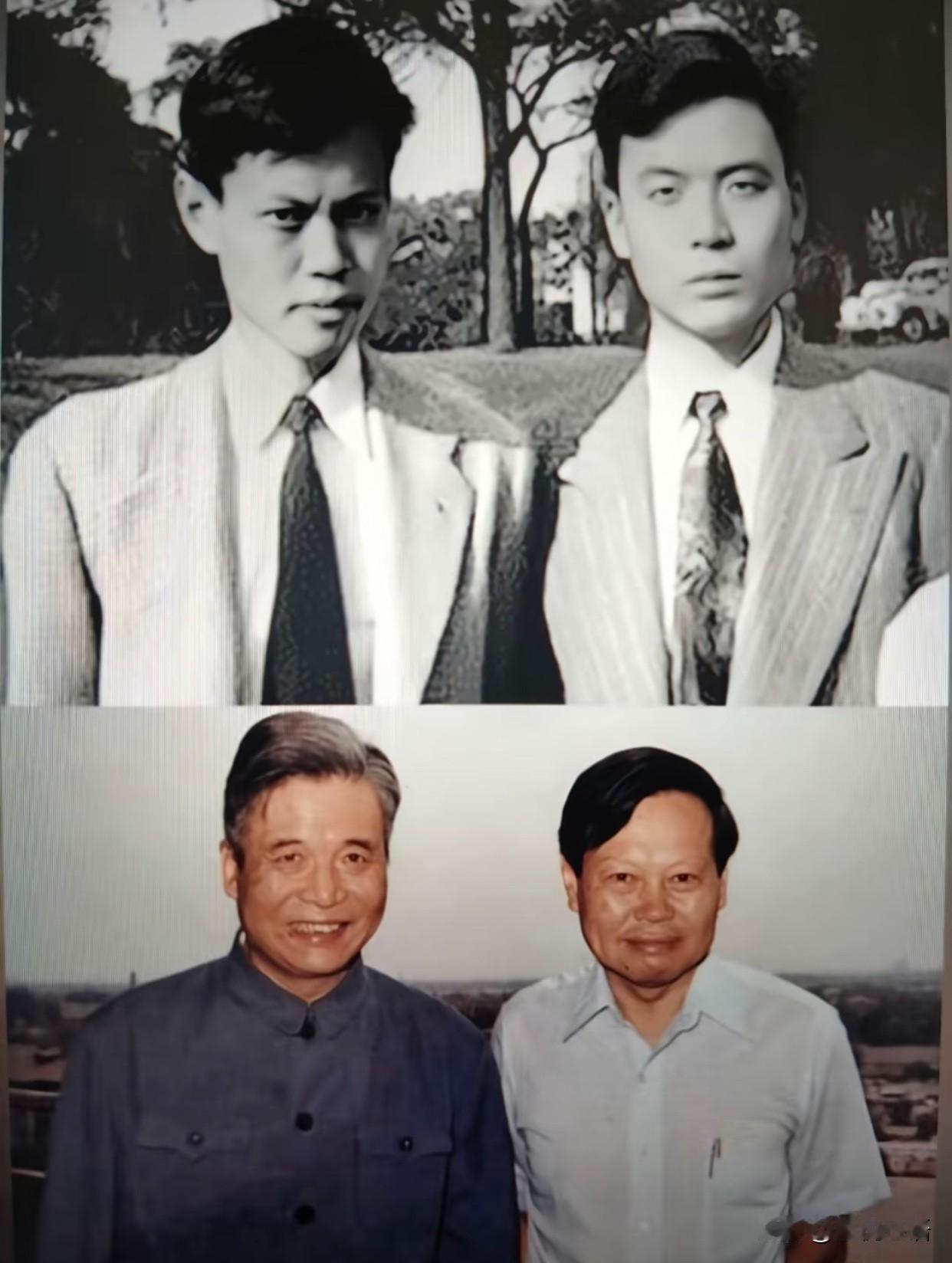

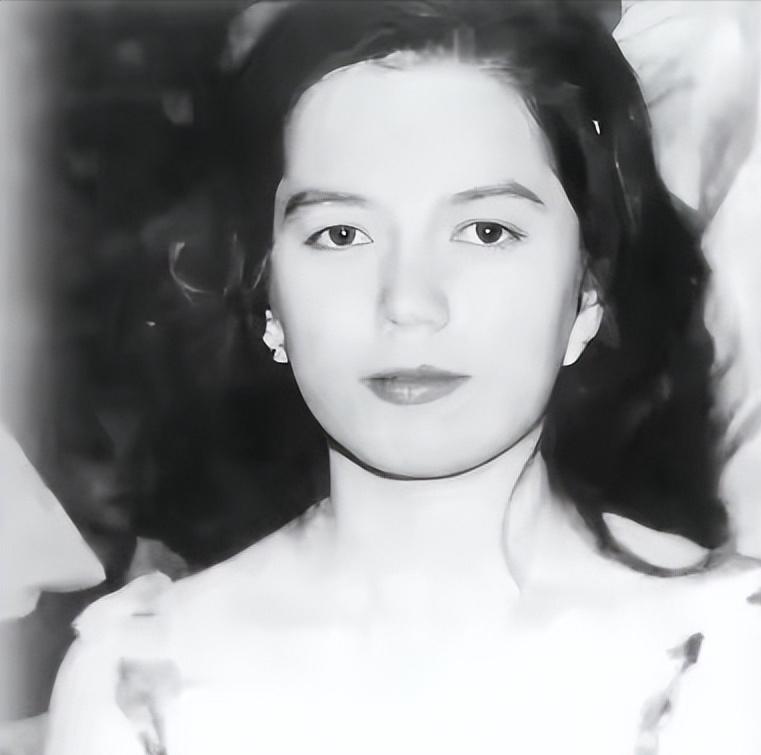

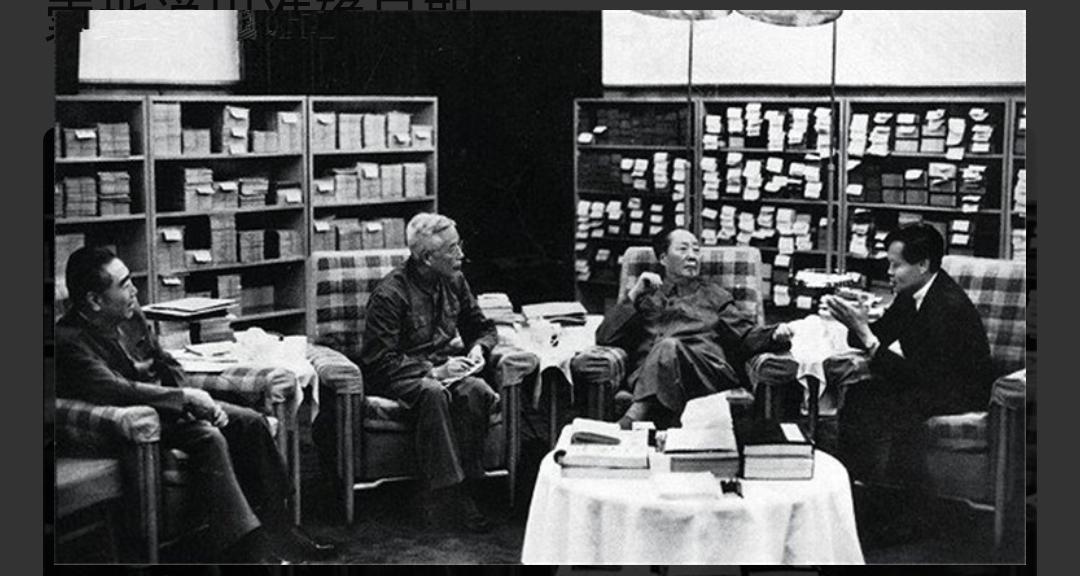

英雄前辈!