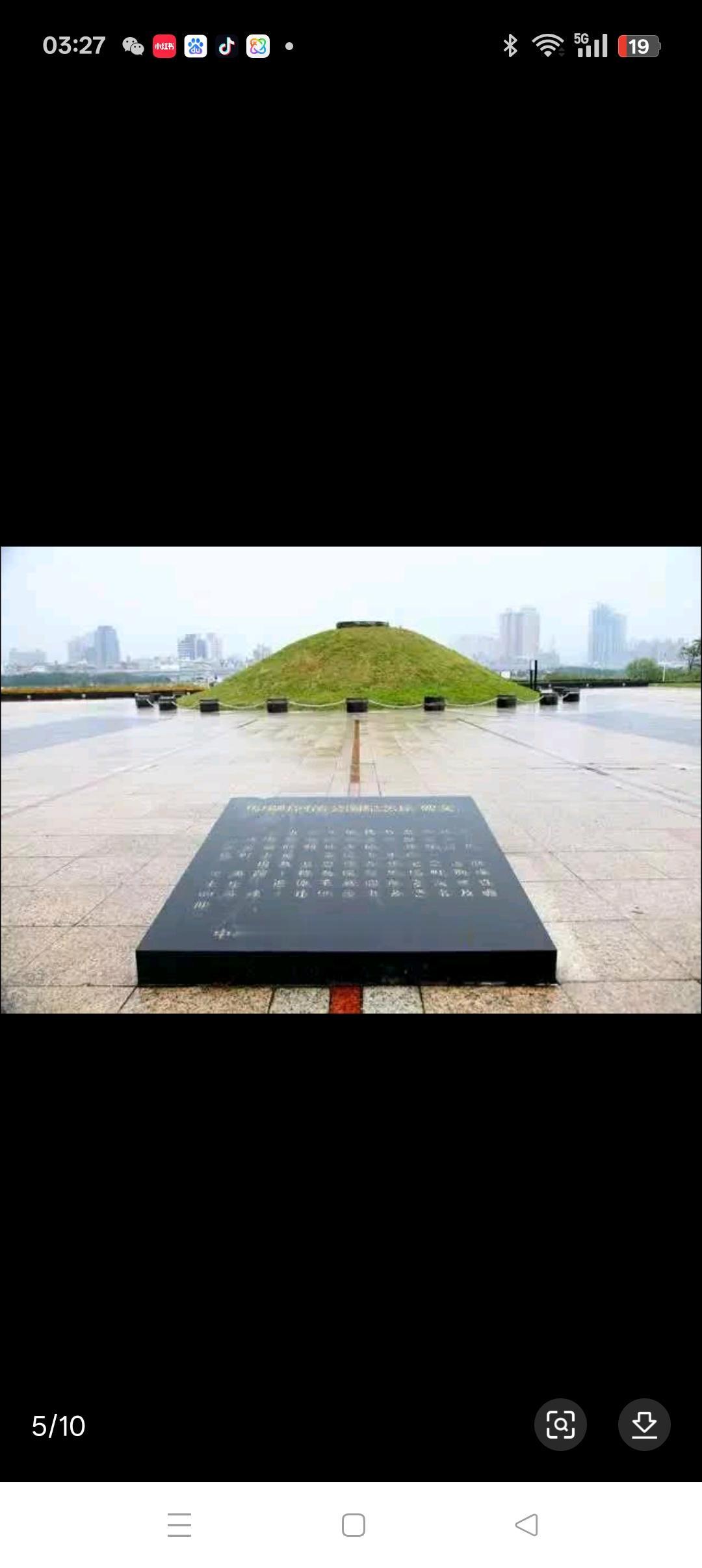

1986年,邓稼先在临终前提出想要在去看一眼天安门,可当他乘坐的轿车驶过天安门时,他忽然对一旁的妻子问道:“30年后,国家还会有人记得我吗?” 没人会忘记,正是这个曾在戈壁滩熬红双眼的人,让中国有了核盾牌。 1986年7月的北京医院,邓稼先靠在病床上,癌细胞已扩散全身。 他攥着许鹿希的手,声音嘶哑却坚定:“我想……再看一眼天安门,看一眼……我用一生守护的家国。” 医护人员红着眼眶安排车辆,还特意带上他整理的核技术要点手稿——那是他忍着剧痛,在病榻上补全的。 出发前,他让护士帮自己扶正衣领,艰难地抬手,朝着天安门的方向,敬了个不标准却无比郑重的礼。 “这辈子……搞原子弹、氢弹,没辜负国家,就是……没陪好你们。”他对许鹿希说,眼里满是愧疚。 轿车驶上长安街,邓稼先的目光紧紧锁着前方。 当天安门城楼出现在视野里时,他原本苍白的脸上,竟泛起一丝血色。 “你看……城楼还是那样,国旗……飘得真好看。”他轻声说,手指微微颤抖。 许鹿希帮他擦去嘴角的血迹,哽咽着点头:“是呢,国家越来越好了,你的心血没白费。 ” 路过1964年原子弹成功爆炸后他曾走过的路段,他突然想起什么:“那年……爆炸成功,我偷偷哭了,怕同事看见笑话。” 那些在戈壁滩熬夜算数据、徒手捡核弹碎片、顶着高原反应组织科研的日子,此刻都化作眼底的温柔。 “你说……30年后,还会有人记得我吗?记得……我们搞出了两弹吗?”他突然问。 许鹿希紧紧握住他的手,指给她看路边的孩子:“你看,孩子们在长大,他们会知道,是你们让国家站得更稳。”司机悄悄放慢车速,让他能多看一会儿。 医护人员拿出提前打印的核试验成功照片,递到他面前:“先生您看,这是1964年的蘑菇云,这是1967年的氢弹爆炸,都是您的功绩。” 他看着照片,嘴角慢慢扬起,虚弱地说:“好……好啊,国家有底气了,我就放心了。” 返程途中,他靠在许鹿希肩头,断断续续说起核试验的往事。 “苏联专家撤走时,我们没怕,在图书馆翻了三个月古籍,终于找到理论依据。” “高原基地缺水,大家省着水算题,孔雀河的水苦,喝了都拉肚子,可没人说要走。” “第一次核试验,倒计时的时候,我手心全是汗,就怕出岔子,听到‘成功’那一刻,觉得所有苦都值了。” 这些藏在岁月里的奉献,此刻都成了他对国家最后的告白。 回到医院后,他让许鹿希把核技术手稿放在枕边,说“万一还能再改改,给年轻人留些有用的”。 1986年7月29日,邓稼先与世长辞,距离那次天安门之行仅12天。 他留下的手稿,后来成了中国核武器发展的重要参考;他徒手捡核弹碎片的事迹,成了科研人“以身许国”的缩影。 38年后的今天,深圳稼先路的科技园里,00后工程师们对着他的理论笔记攻关芯片技术;合肥稼先路的校园里,孩子们把“两弹一星”精神写进作文; 罗布泊纪念馆里,每天都有参观者对着他的照片鞠躬,致敬这位“国之脊梁”。 如今,每当有人走过以他名字命名的道路,看到核试验成功的纪录片,都会想起1986年那个夏天,长安街上的那辆轿车。 邓稼先当年的疑问,早已被无数场景回答——不仅30年后有人记得,他主持研制的“两弹”,早已化作国家的底气; 他用一生诠释的“以身许国、无私奉献”,正被一代又一代科研人传承。 天安门城楼依旧庄严,而他的名字,会和这片他深爱的土地一起,永远被铭记。 主要信源:(中国军网——邓老,多少年后,人们依然会记得你们)

Kill all the Jewis

感谢您在祖国最需要的时候放弃名利,义无反顾归国报效!邓公稼先老大人青史留名!万古流芳!