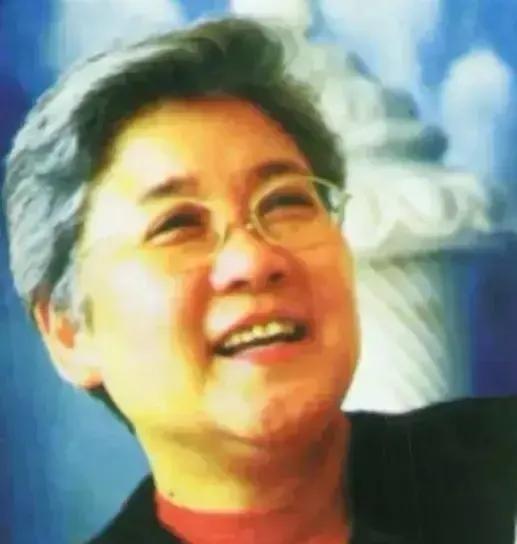

1977年9月,唐闻生被下放到“五七干校”劳动,从此她远离了工作多年的外交系统。几年以后,她被分配到中国日报社工作,此后又在铁道部长期任职。 唐闻生不是一般人。她出生在纽约,家里是知识分子家庭,父亲唐明照是中国第一位出任联合国副秘书长的外交官,母亲也有深厚的文化背景。 从小在美国长大,唐闻生说英文比中文还溜。后来他们一家回到北京,她进了北师大女附中,再顺利考入北外,主修英语。 语言天赋是天生的,但她用的是拼命三郎的劲儿,三年修完五年课程,谁都知道她是奔着当外交官去的。 进入外交部,是她梦想成真的时刻。那年是1965年,唐闻生22岁,周总理亲自点了她的名字。 她从翻译处做起,跟着一批老资格的翻译学本事。头两年几乎没出差,天天在办公室练口译笔译。她不急,知道自己底子薄,得熬。 机会第一次来,是1966年夏天。毛主席要在武汉接见亚非作家代表团,唐闻生被选中做现场翻译。 她紧张到脸色发白,几乎站不住。但最后主席没讲话,这场翻译任务变成了虚惊一场。 不过,也是这次经历,让她进入了核心圈子。 接下来的几年,她频繁出现在重大外交场合。从基辛格秘密访华,到尼克松破冰之旅,她几乎全程参与。 毛主席、周总理身边的翻译,就那么几个人,她是其中一个。 基辛格曾开玩笑说,唐闻生这个美国出生的中国翻译,比他更有资格选美国总统。 就在所有人以为她会一直走在外交一线时,1977年,风向变了。 她被下放到“五七干校”劳动,离开了她奋斗十年的外交部。 干校的日子很苦。唐闻生从没干过农活,挑水、掏粪、种地,全得自己来。 她跟几十号人挤一间集体宿舍,冬天洗冷水脸,夏天一身泥。 但她从不喊苦。有人问她怎么撑下来的,她说:“我只是做分内事。”这话听着轻巧,背后的苦只有她自己知道。 干校待了一年,她回到北京,却并没有马上安排工作。从1978年到1984年,她一直处于“待分配”状态。 六年时间,她没有编制、没有岗位,每天按时去单位报到,做些杂活。那段时间,她开始重新审视自己的人生。 1984年,机会又来了。这一年,《中国日报》创刊,急需懂外语、有国际视野的人才。 唐闻生被调去当副总编辑。别人都觉得她是“被安排”过去的,只有她自己知道,这是她主动争取的。 她想做点真正能让世界了解中国的事情。 在《中国日报》,她一干就是两年,从头搭建编译团队,把自己在外交部学到的东西全都用上了。 她说,新闻不是翻译词句,是翻译中国的立场。她坚持所有外交稿件都要二审三审,连标点都不放过。 但很快,事情又变了。1986年,她调到铁道部,成了外事局局长。 从外宣转到交通系统,很多人替她惋惜,觉得她“被打发”了。 可她没这么想。她知道,铁路是中国对外开放的前沿阵地,需要真正懂国际规则的人。 在铁道部,她负责技术引进和国际谈判。从东欧到西欧,从日本到澳洲,她几乎跑遍了所有有铁路合作潜力的国家。 她说,外交不只是谈判桌上的语言博弈,更是对国家利益的坚守。 她处理过无数次棘手问题,一次技术纠纷,她连续三天不合眼,最后让对方让步,保住了中国方案。 1999年,她退休了。那一年,她56岁,干满一辈子,终于可以歇歇了。 退休后的唐闻生没闲着。她担任中国宋庆龄基金会副主席、中国侨联顾问、中国翻译协会副会长。 她不喜欢抛头露面,但在一次翻译大会上,她罕见露面,拿到了“翻译文化终身成就奖”。 主持人介绍她时用了“传奇”两个字,她只是笑了笑,说:“我只是赶上了那个时代。” 她没有结婚,也从不谈感情。有人说她一辈子孤独,她却说:“我不孤独,我只是选择了另一种生活。” 唐闻生这一生,经历了外交的高光,也经历了干校的低谷。她没抱怨、没退缩,每一次转型都全力以赴。 她从毛主席身边的翻译员,变成铁路技术合作的谈判专家;从外交场合的语言中介,变成中国声音的传播者。 她没留下太多照片,也没写回忆录。但她做的每一件事,都在中国对外交流史上留下了痕迹。 有些人,没说什么,却做了很多。唐闻生,就是这样的人。 信息来源:《独家专访:唐闻生印象——她在丛中笑》——中国日报网