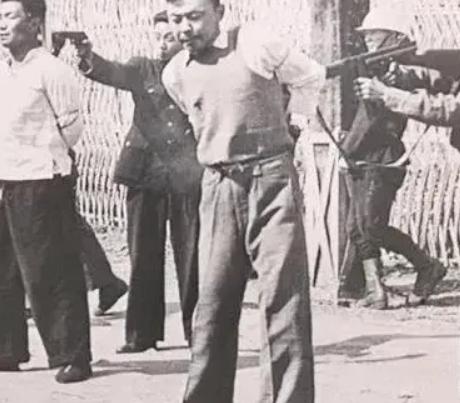

1941年,宋更新被捕,敌人将他押到荒凉地枪杀。他身中三枪,没死,躺着不敢动,敌人走远,他爬到弟弟家,让弟弟造座假坟,如常「安葬」,哭坟…… 荒地的风裹着沙尘,枪声在空旷里炸开,几只乌鸦被惊起,黑影掠过低矮的坟丘。押解队伍散开,硝烟还未散尽,倒在地上的宋更新一动不动。三颗子弹穿透身体,血浸透衣衫。 敌人看了几眼,确定无生气,随手踢了脚土离开。空气重新陷入寂静,只剩风吹草动。过了许久,地上的人微微喘息,指尖抓进泥里。夜色降临,他撑着身体,一点点向家的方向爬去。 宋更新是河北晋察冀边区的一名抗日干部。入伍前是村里木匠,手脚灵巧,识字又机警。抗战爆发后参加地方游击队,专管侦察和传递情报。 那时敌人封锁严密,公路被铁丝网隔断,巡逻哨昼夜不息。一次行动中,他带队破坏铁路,切断了敌人的补给线。行动后,特务盯上他,布下陷阱。 一次例行出村途中,被埋伏的伪军抓住。押到据点后,遭审讯、拷打,仍咬紧牙关。情报员的身份不能暴露,那意味着整个小队会被一网打尽。 关押几天后,敌方下令枪决。荒地离村不远,白天能听见枪声。押解途中,宋更新脑中闪过家门口那棵老槐树,还有母亲常唠叨的那句“出门要带干粮”。 脚步沉重,铁链在脚踝叮当作响。行刑队停下,士兵举枪。三声枪响过后,世界陷入黑暗。身体被震得一阵麻木,胸口火辣发烫。倒地瞬间,脑子里只剩一个念头——装死。血顺着脸流到嘴角,舌头尝到铁腥味,眼皮不敢抬。脚步声远去,荒地又归于寂静。 夜幕完全降临,月亮从云后探出。地面冰凉,血在风中结痂。宋更新喘得极轻,手撑在沙土上,爬行几步,痛得几乎晕过去。爬到沟边,他滚进杂草,喘息了一会。 远处的狗叫声传来,像在提醒他活着。天亮前,他拖着伤体摸到村外,敲开弟弟家的门。屋里的人惊呆,赶紧扶上炕,给他喝了口水。 那夜,弟弟点着油灯,看着满身血污的兄长,什么也没说。屋外的风穿过缝隙,带来阵阵寒意。 伤势太重,不能再移动。敌人很快会来查验。宋更新咬着牙,让弟弟造一座假坟。弟弟沉默,点头去做。几天后,村口多了一处新坟,碑文写着“宋更新之墓”。 村民们照规矩,摆供、哭祭,一切都像真事。敌人巡查时见到坟土新翻,认为处决无误,未再追查。宋更新藏身土窑,用草垫盖住身体,每天靠稀粥吊命。夜里听到外头脚步就屏住呼吸,直到风声恢复平稳才敢喘。 几周后,伤口结痂,身体渐有力气。弟弟趁夜带他离村,辗转去往根据地。那段路荒凉,山坡陡,脚下一滑就可能滚进沟里。路上遇到巡逻哨,他蜷在柴堆中不敢动。 到达安全区后,组织派医护救治。身体康复花了两月,三颗子弹取出两颗,另一颗留在肩胛。老医师叹气,说这命硬得吓人。伤好后,宋更新坚持归队。上级考虑伤情,安排他做联络工作,专管情报递送与战士家书传达。 战争继续。一次夜袭,他带小分队趁夜拆除桥梁,为主力部队赢得时间。敌人追击,他在山脚布雷,引爆时火光冲天。战友们记下那一刻,叫他“死而复生的宋连长”。 那份名号传遍几个县。解放后,他被调任地方民兵队长。多年后在访谈里说过一句话:“那次在荒地上倒下时,心里没想死,只想让家人别受连累。”说这话时语气平稳,没有悲怆,像是在叙述别人故事。 战后归乡,假坟仍在。坟前青草茂盛,碑文已模糊。村人常带孩子去看,说那里埋着一个没死的英雄。宋更新站在坟前,静静看了很久,没有流泪。 后来政府修建烈士纪念碑,刻上他的名字。当地档案馆保存的旧照片中,他穿着旧军装,右肩略微倾斜,那是子弹留下的印记。老人去世那年,葬在假坟旁,石碑并列,村民仍称那片地为“宋家冢”。 这段故事多次出现在地方党史资料和退役军人事务部门的口述史档案中。河北省退役军人事务厅、新华社《抗战老兵记忆》专题、《晋察冀抗日根据地文史资料选编》均记载此人经历。 枪决与逃生细节因年代久远,版本略有不同,但“装死脱险”“假坟掩护”一致。宋更新的经历见证了抗战时期基层力量的坚韧,也成为民间记忆中勇气与信念的象征。 烈士墓前,常有学生献花。碑阴刻着一句话:“命悬一线,志不改。”那是后人补刻的题记。风吹过荒地,野草摇动,仿佛又回到那个夜晚。月光照在碑上,闪着微光。那片土地仍旧寂静,却承载着一段不灭的生命印记。